メディア接触環境の変遷から読み解く「新時代のテレビドラマ」(前編)~テレビ離れではなく、視聴スタイルの変化~

編集部

2017年12月「テレビドラマ」の今後のあり方について、生活者のメディア接触の移り変わりから検証するディスカッションを都内にて開催。モデレーターとして藤田真文氏(法政大学社会学部教授)を、パネリストには藤原将史氏(博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア生活研究グループ グループマネージャー)、野村和生氏(株式会社フジテレビジョン 総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室コンテンツデザイン部 部長職)を迎え、それぞれが蓄積してきたデータや視点から、新時代のテレビドラマを考察した。

この模様を3回にわたってお送りする。前編となる今回は、藤原氏のメディア接触環境の変遷の資料を元に、生活者がテレビをどこでいつ、どんな風に見ているのかを検証することから議論を始める。

■テレビ離れではない! キラーコンテンツであり続けるテレビドラマ

藤原将史氏

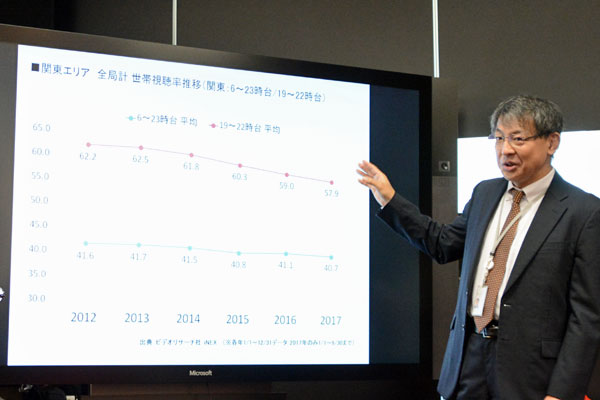

藤原将史氏テレビドラマについてディスカッションするにあたり、巷間いわれているように本当にテレビ離れが進んでいるのかを検証すべく、近年の世帯視聴率の推移が藤原氏より伝えられた。

※各年1/1~12/31データ 2017年のみ1/1~9/30まで

※各年1/1~12/31データ 2017年のみ1/1~9/30まで※ビデオリサーチ社データをもとにメディア環境研究所で作成

従来、視聴率が高かったプライムタイム(19~22時台)においては、若干の世帯視聴率減少がうかがわれるものの、1日を通じての世帯視聴率は、この5年間ほぼ横ばいの状況である。また近年の高視聴率ドラマを調べても、下表の通り平均視聴率が20%を超えるテレビドラマが概ね年に1~2本は存在しており、それほど状況が変化しているわけではない。

※各年1/1~12/31データ 2017年のみ1/1~9/30まで8回以上連続放映された、いわゆる連続ドラマのみ。ただしNHK朝ドラは4-9月期に限定

※各年1/1~12/31データ 2017年のみ1/1~9/30まで8回以上連続放映された、いわゆる連続ドラマのみ。ただしNHK朝ドラは4-9月期に限定※ビデオリサーチ社データをもとにメディア環境研究所で作成

続いて、ビデオリサーチ社がホームページに掲載している1970年代以降の一般ドラマの歴代高視聴率ドラマが紹介された。

出典:ビデオリサーチ社 ホームページ リンク:https://www.videor.co.jp/tvrating/past_tvrating/drama/01/index.html

出典:ビデオリサーチ社 ホームページ リンク:https://www.videor.co.jp/tvrating/past_tvrating/drama/01/index.htmlこれを見ると、70年代以降の各年代のヒットドラマが2本づつランクインしているが、2010年代の最近の作品も上位に入っていることが分かる。

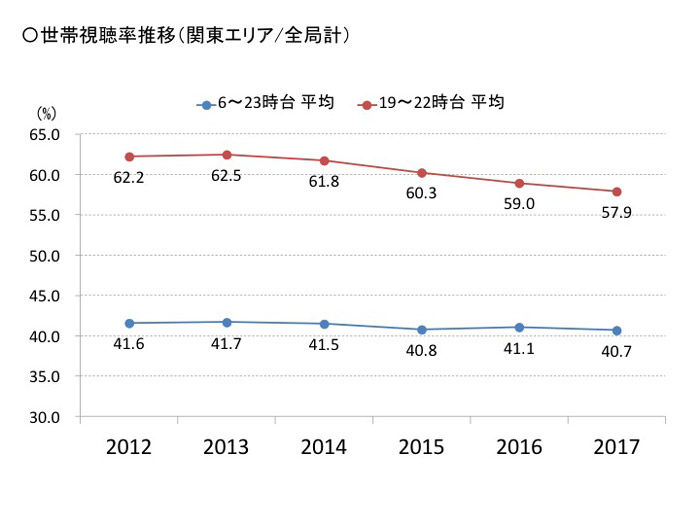

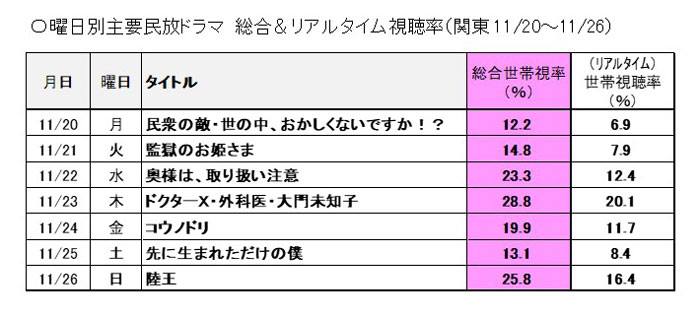

しかし、藤原氏は「生活者の視聴行動が変わってきた」とも指摘。下表はパネルディスカション直前週(11/20~11/26)の曜日別の主な民放ドラマ視聴率だが、放映後1週間以内に視聴されたタイムシフトも含む「総合視聴率」を見ると、現在でも20%を超えるドラマが多数存在していることがわかる。

※出典:ビデオリサーチ社データをもとにメディア環境研究所で作成

※出典:ビデオリサーチ社データをもとにメディア環境研究所で作成

藤原氏は、「視聴スタイルが変わっただけで、ドラマコンテンツへの生活者の関心は変わっていない」とし、藤田氏は「テレビドラマが退潮していくと言われた時期もあったが、この結果から見てもテレビドラマがキラーコンテンツであり続けていることがわかる。リアルタイムの世帯視聴率ではバラエティーやスポーツなどが上位にくるが、総合視聴率を見れば、テレビドラマのコンテンツの強さが感じられる」とコメントした。

■SNSと親和性の高いリアルタイム視聴

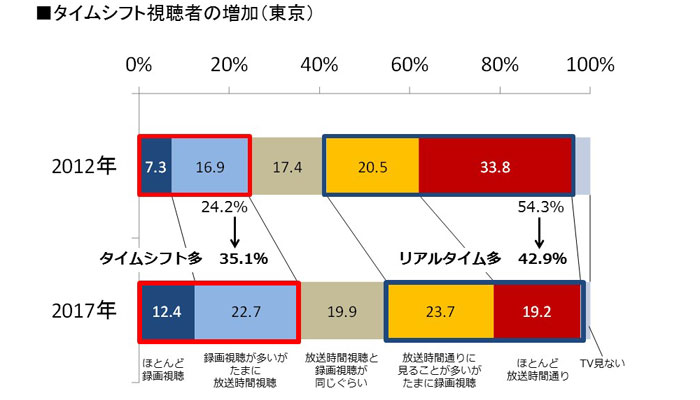

このようにテレビドラマの視聴スタイル変化の主要因としてタイムシフト視聴が挙げられたが、メディア環境研究所の「メディア定点調査」からも、この5年間でのタイムシフト視聴者の増加がうかがわれた。

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017 藤田真文氏

藤田真文氏藤田氏が「放送時間と枠の概念が崩れつつある現代において、自分の好きな時間にテレビと向き合えるようになった」とタイムシフト視聴の利点を伝えると、野村氏からは「全録機能がついたテレビなども普及し始めており、録画予約という概念そのものが薄れていくかもしれない。一昔前のように、放送される時間までに急いで家に帰ってテレビを見るという時代ではないからこそ、放送局は視聴者がいる場所にコンテンツを届けられるよう、色々な方法でリーチしていかなければならない」と、放送局としての課題を挙げた。

野村和生氏

野村和生氏しかしその一方で野村氏は、「若者に人気のドラマは、SNS上でストーリー予測や解釈といったやりとりがなされるため、リアルタイム視聴にこだわる人が増加しているのも事実」と加え、藤田氏からも「ツイート数も、リアルタイム時がピークであり、SNSとテレビの親和性は非常に高い」と意見した。藤原氏もメディア定点調査の結果から「携帯電話やスマホ、タブレット端末を操作しながら、テレビを見ると答えた人が54.9%と、今や生活者の過半数はスマホなどを手もとにおきながらテレビを視聴している」と続けた。

現代の若者の間では、リアルタイムでドラマを視聴しながら、SNSで仲間と時間を共有する行動が増えており、それとは別にタイムシフト視聴を利用して、細かいストーリーや細かいネタを追いかけるといった視聴スタイルもあるとの話題になった。まさに野村氏の言う通り、多様な視聴スタイルに合ったドラマの提供の仕方が今後は必要になるのだろう。

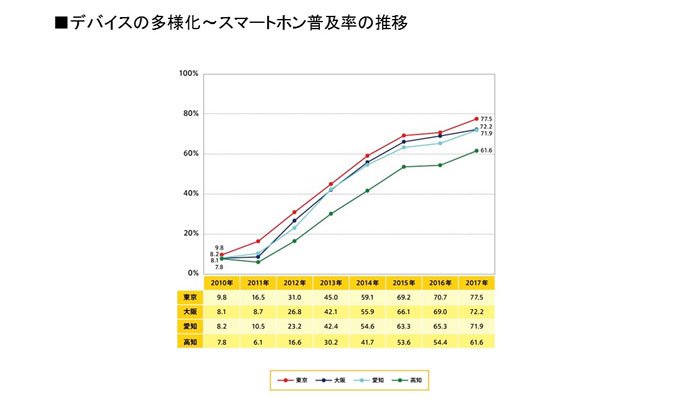

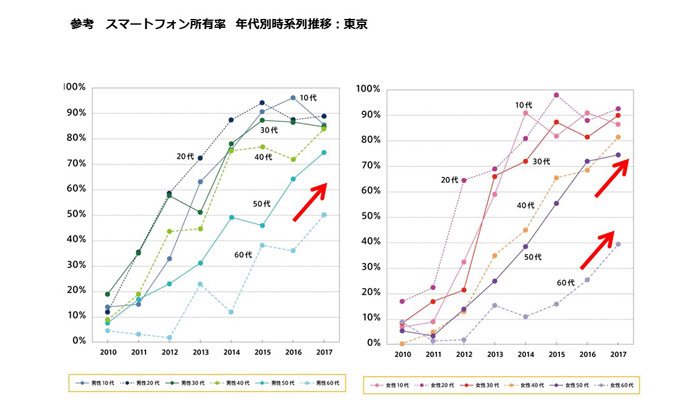

■スマートフォンやデジタルデバイスの普及拡大

生活者のテレビの視聴スタイルが変化した背景には、当然、デバイスのデジタル化・高機能化が関係している。そこで藤原氏より、近年のスマートフォン普及率の推移、ならびに年代別所有率が伝えられた。

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017 出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

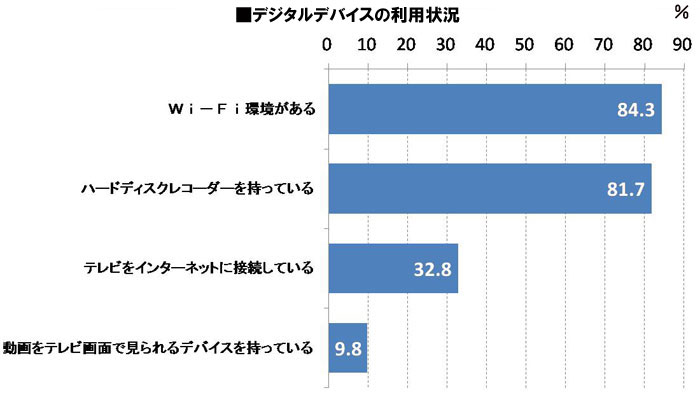

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017これを見ると近年では50~60代の人たちにもスマートフォンが普及しはじめていることが分かる。また下図にあるように、家庭でWi-Fi環境が整っている人が8割、テレビをインターネットに接続している人が3割をともに超えるといったように、今、幅広い生活者のメディア環境がデジタル化していることが分かる。

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017ここで藤原氏より、同社で行われた「若者の就寝前メディア行動密着調査」の映像が紹介された。これは以前、Screensでも紹介した(参照:「すぐ手にして見られる…」がキーワードの若者メディア接触の現状【Inter BEE 2016レポート】」大学生の就寝前のメディア行動を密着調査した映像資料である。そこではSNSなどのコミュニケーションツールを裏で走らせながら、料理やヘアメイクなどの動画を面白いところだけ延々と視聴していく女子大学生の様子や、手元でスマートフォンを操作しながら、タブレットで定額制動画(ドラマ)を視聴、さらには同時にテレビで録画ドラマも再生視聴しているというトリプルスクリーンを活用する男子大学生のメディア行動などが示された。

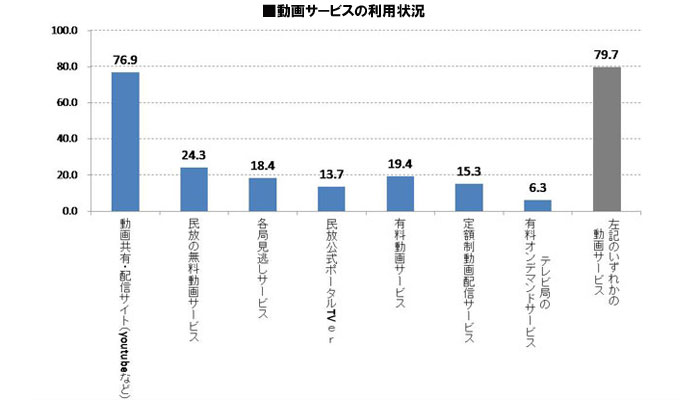

■多様化する動画サービスの利用状況

先ほどもSNSとリアルタイム視聴の親和性の高さが話題になったが、若年層を中心とするダブル(トリプル)スクリーンの日常化には、利用する動画サービスの多様化も関係しているという。

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017

出典:博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2017この結果を受け、藤田氏から野村氏に、「FODの見逃し配信の浸透度合いはどうか?」と尋ねると、「今のタイミングになり、やっと“認知されている”と言いきれるレベルになった」と回答。藤田氏は、「タッチポイントが増えることは、テレビドラマにとっては非常に良いことだと思う」とし、「テレビドラマを一話見逃してしまった、SNSで話題になっているドラマを見てみたいという場合、見逃し配信で後追いできることが、結果的に視聴者を維持することにもつながる」と述べた。

では、視聴者はいったい、どのタイミングで見逃したテレビドラマをキャッチアップするのか。中編に続く。