「推し生態系で楽しむ生活者」メディア環境研究所ウェビナーレポート

編集部

左から)森永真弓氏、朝本美波氏、中山淳雄氏

2025年3月24日、博報堂メディア環境研究所によるウェビナー「推し生態系で楽しむ生活者」が開催された。

今回は「推し活」の実態を読み解くうえで無視できない、生活者と推しの対象、生活者同士における「関係性」や「距離感」にフォーカス。「スポーツ推し」「アイドル推し」など、それぞれの推しを持つ人々がその対象に抱く欲求や願望の違い、推し活をする人々同士のコミュニケーションスタイルの違いを分類し、「推しの生態系」を浮かび上がらせた。

●本記事の資料やデータについて●

出典:メディア環境研究所 「推しを持つ生活者の行動心理実態調査」

■現在進行系で拡大する「推し活関連ビジネス」アニメ産業の売り上げは自動車産業超え

ウェビナー前半は「推し生態系で楽しむ生活者」と題し、メディア環境研究所 上席研究員 森永真弓氏、同研究員 朝本美波氏による調査発表が行われた。

「推し活関連ビジネスは急速に拡大しており、市場規模も年々増加している」と森永氏。従来のファンビジネスに加え、ライブ配信、グッズ販売、イベント企画、サブスクリプション型サービスなど、さまざまな形態のサービスが、推し活関連ビジネスを盛り上げていると語る。

さらに最近は、推しに関する書籍の出版点数も増加。コロナ禍で一時的に市場が縮小したものの、その後再び上昇傾向にあるという。

「推し活市場は現在進行形で拡大しており、成長余地が十分にあるジャンル」と森永氏。日本においてはアニメ産業の売上が自動車産業を上回ったとの報告もあるといい、「単なるファン活動にとどまらず、経済や文化にも大きな影響を及ぼす存在になっている」と指摘する。

■「烈・熱・想・活・温」推しへの距離感とコミュニケーションで分類する5パターン

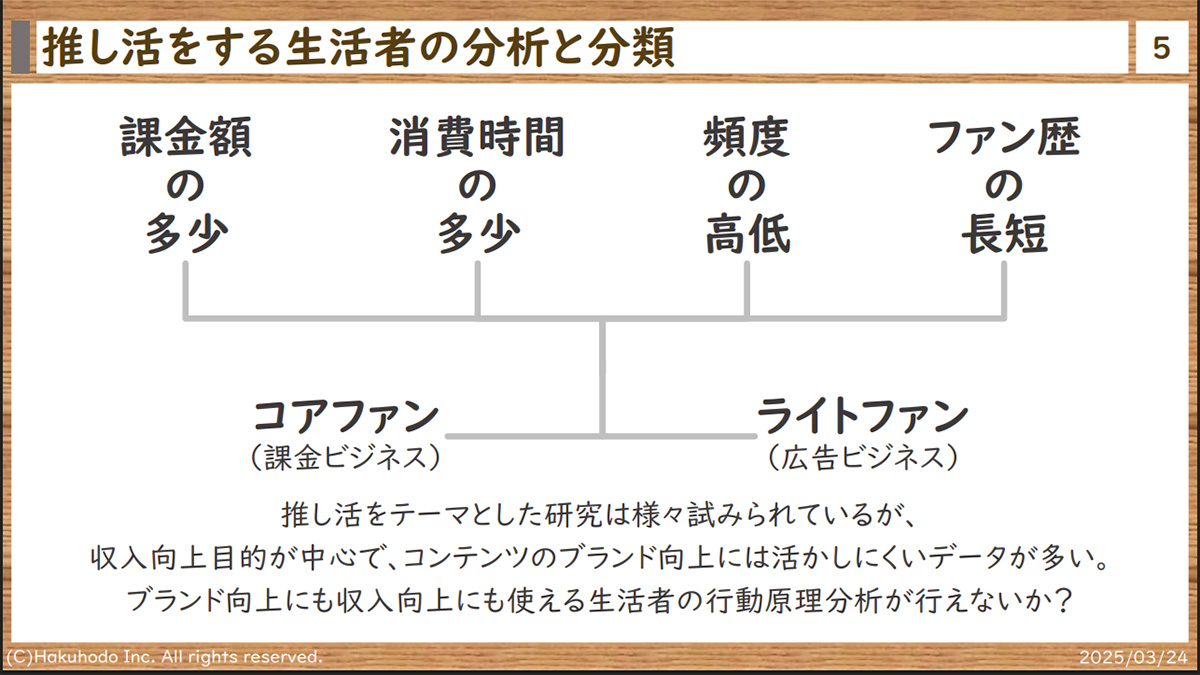

「推し活においてはさまざまな角度から分析が試みられているが、その多くは金額や頻度などの行動ログの分析が中心となっており過去の把握とも言える。今後のマーケティングに活用できる行動原理など心理面の分析はまだまだ薄い」と森永氏(図1)。

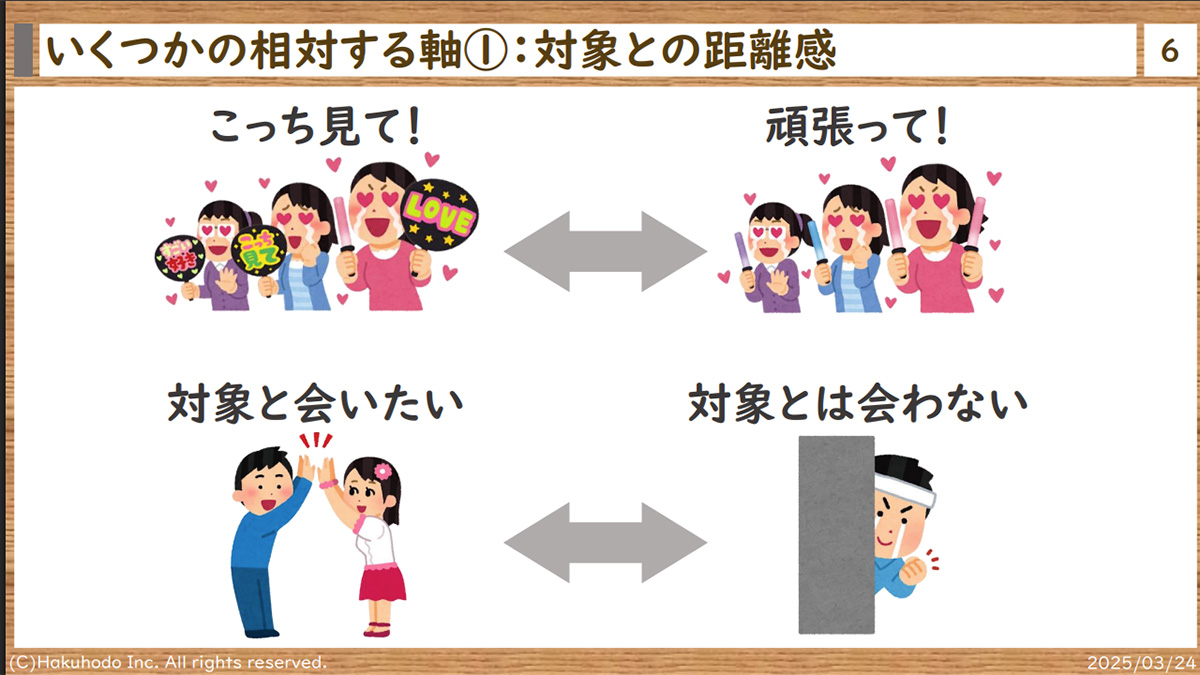

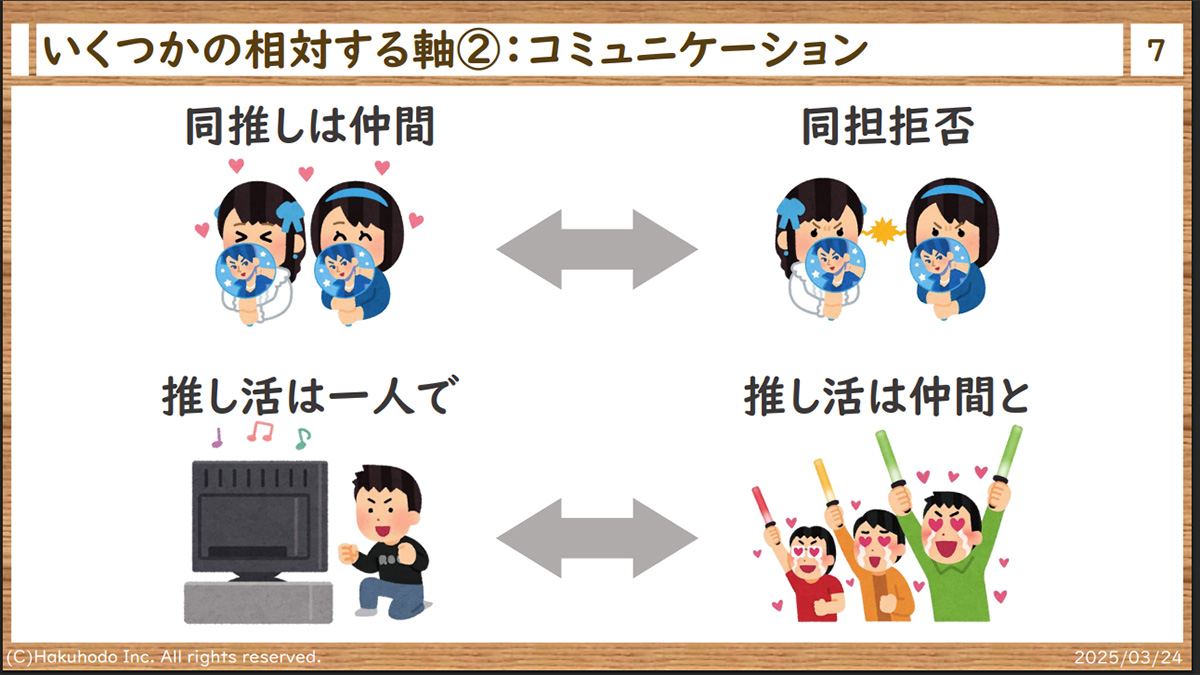

例えば下図(図2~3)のように、同じ頻度同じ金額を推し活に投入していても、背後にある心理は相反していることがままある。

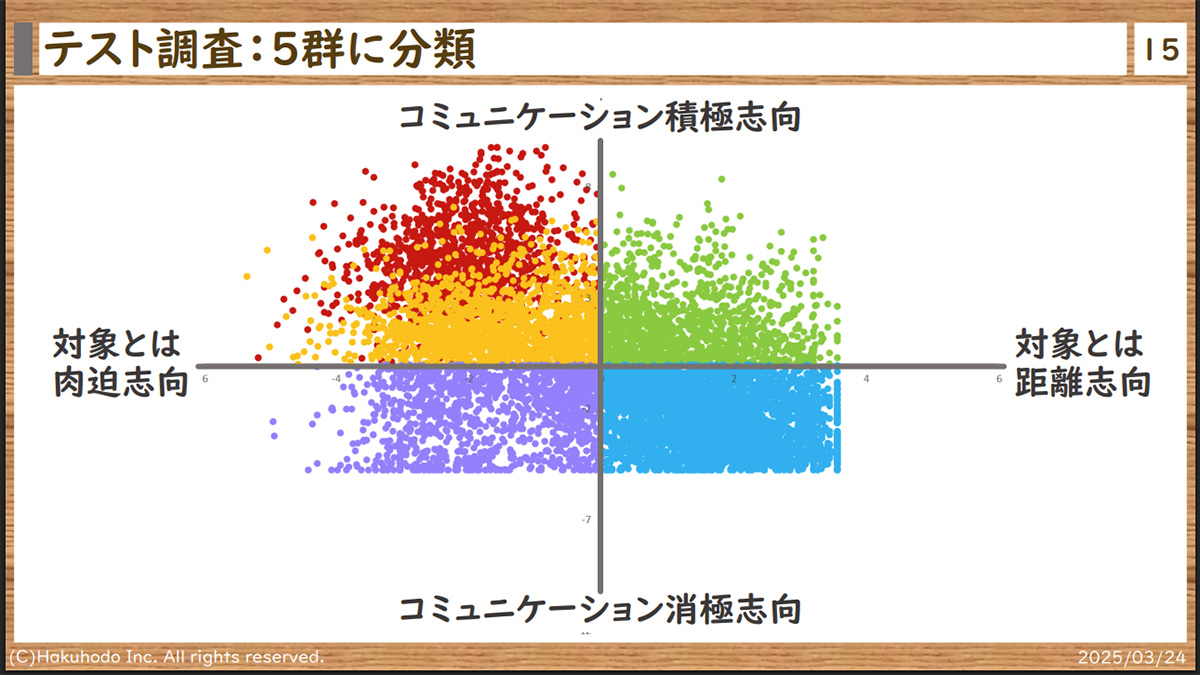

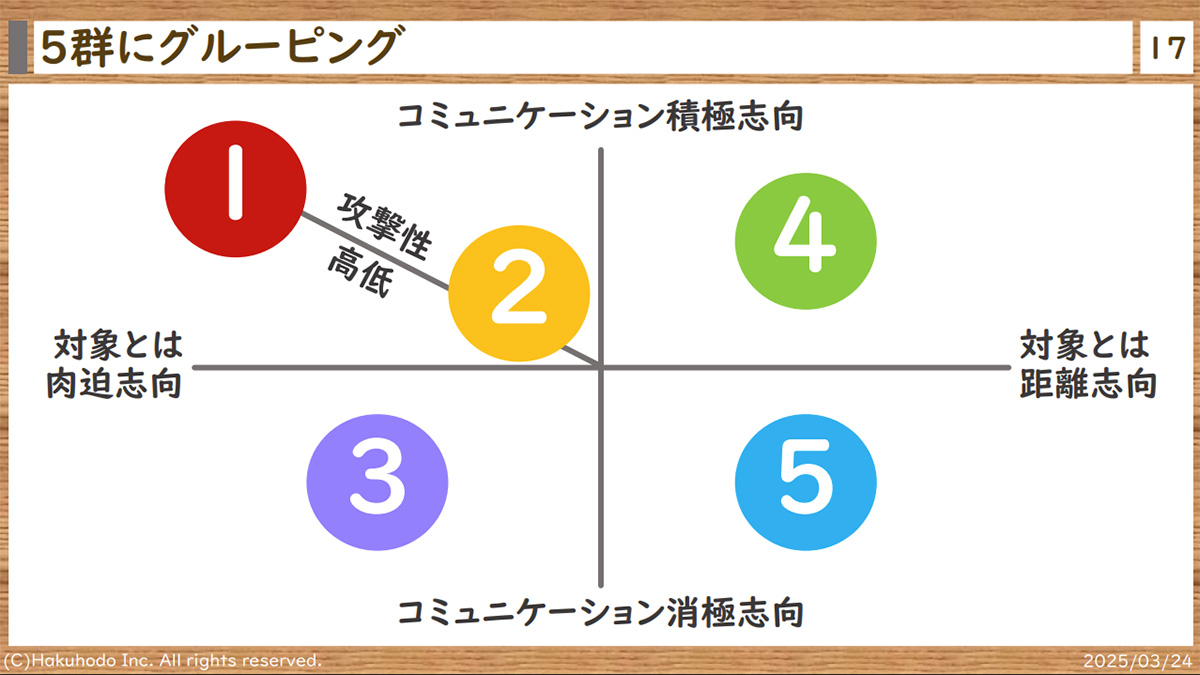

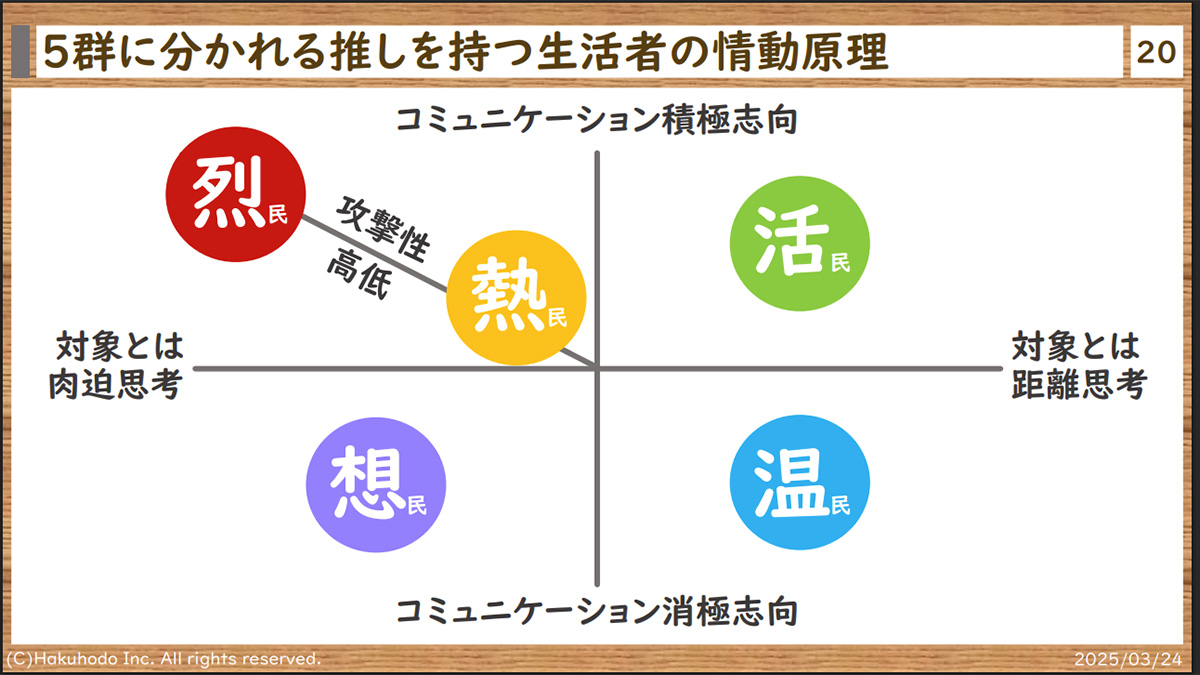

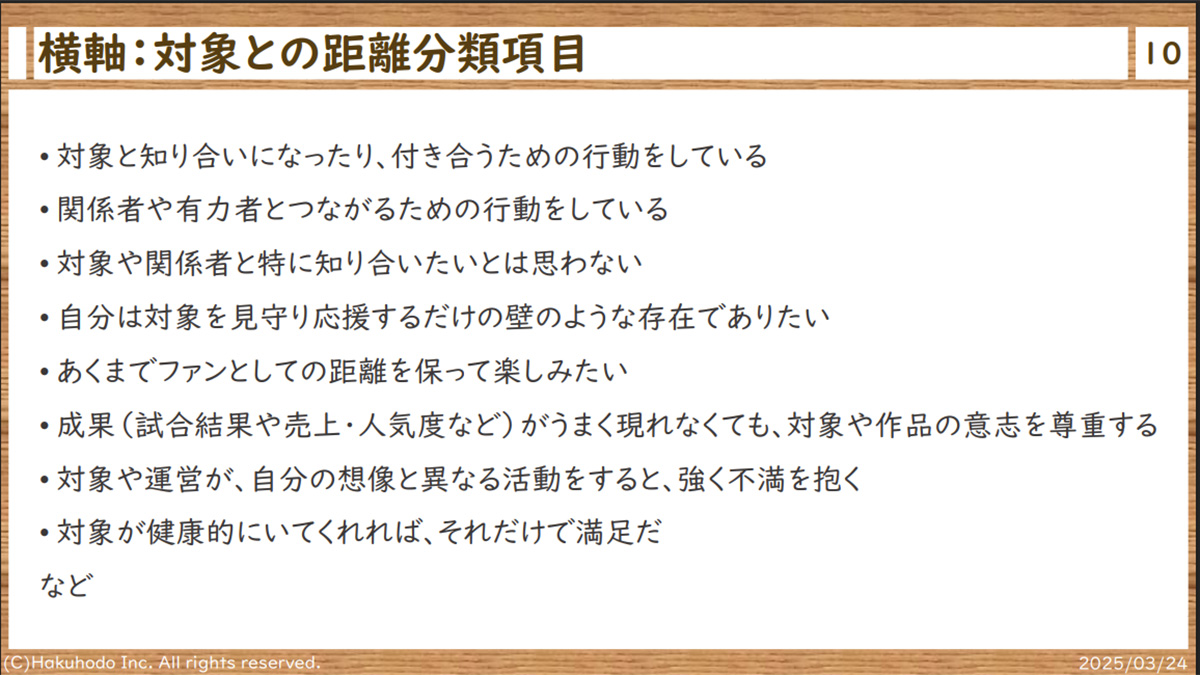

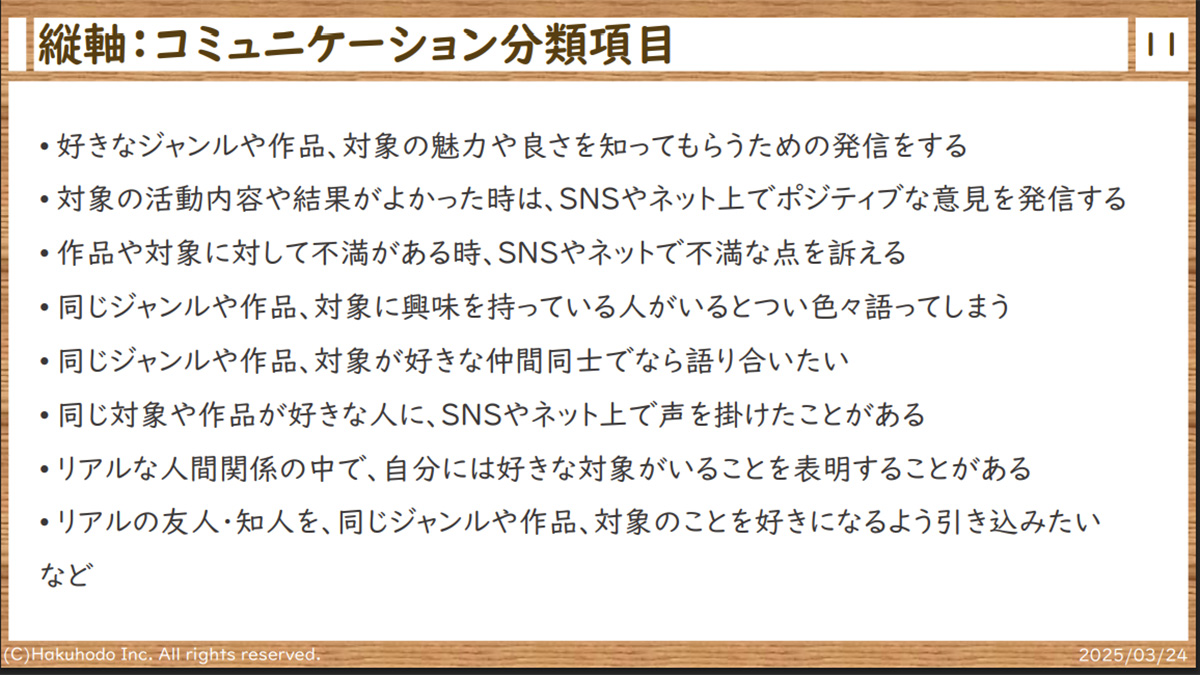

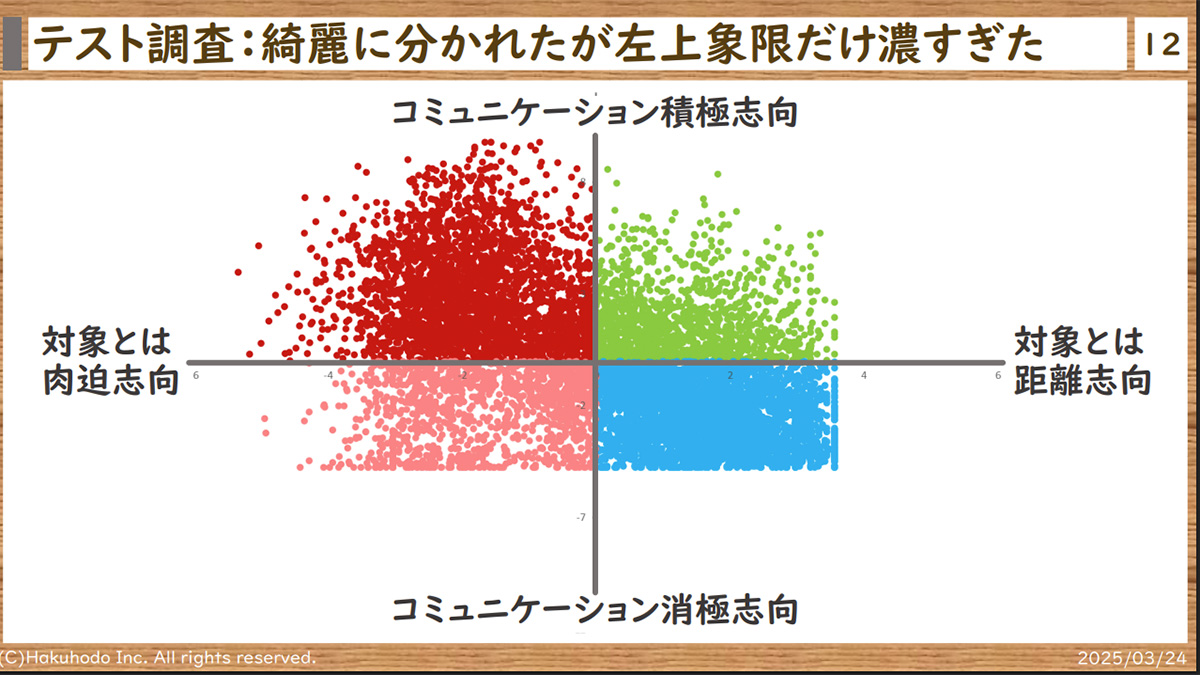

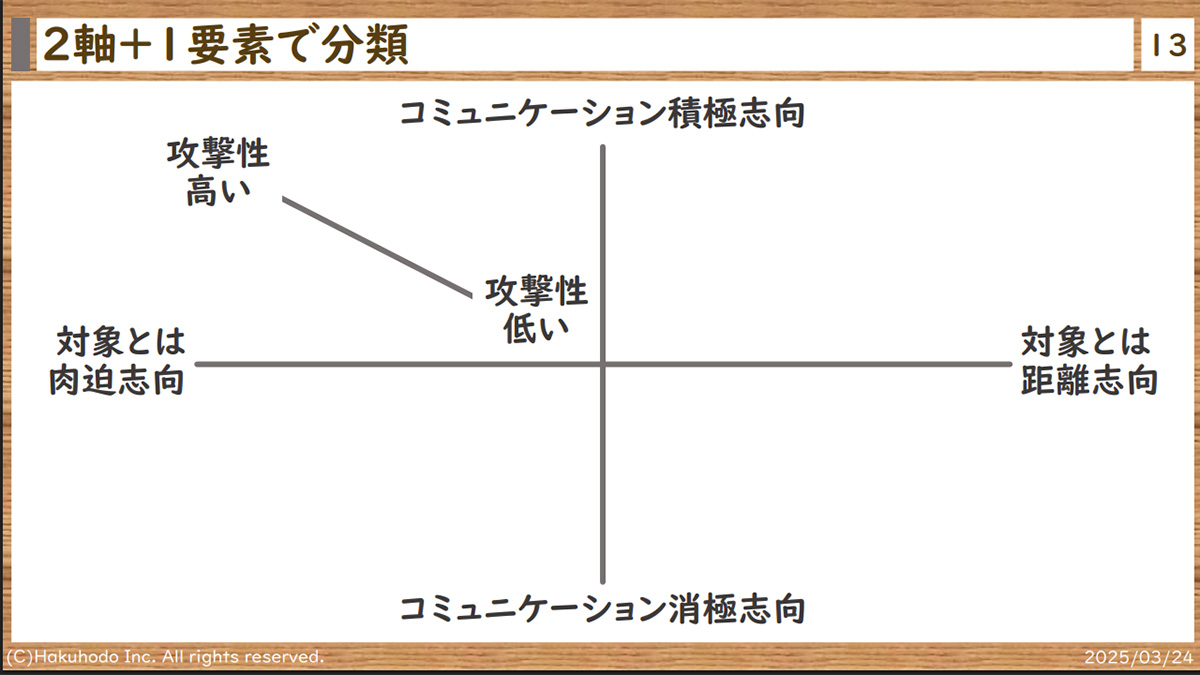

これに対するアプローチとして、森永氏は推し(ファン対象)における心理的な距離感、コミュニケーションの積極性の2軸に分けて行動パターンを分析し、推し活をする生活者を以下の5タイプに分類(図4~6)。その具体的な志向や行動のパターンを朝本氏が紹介した。

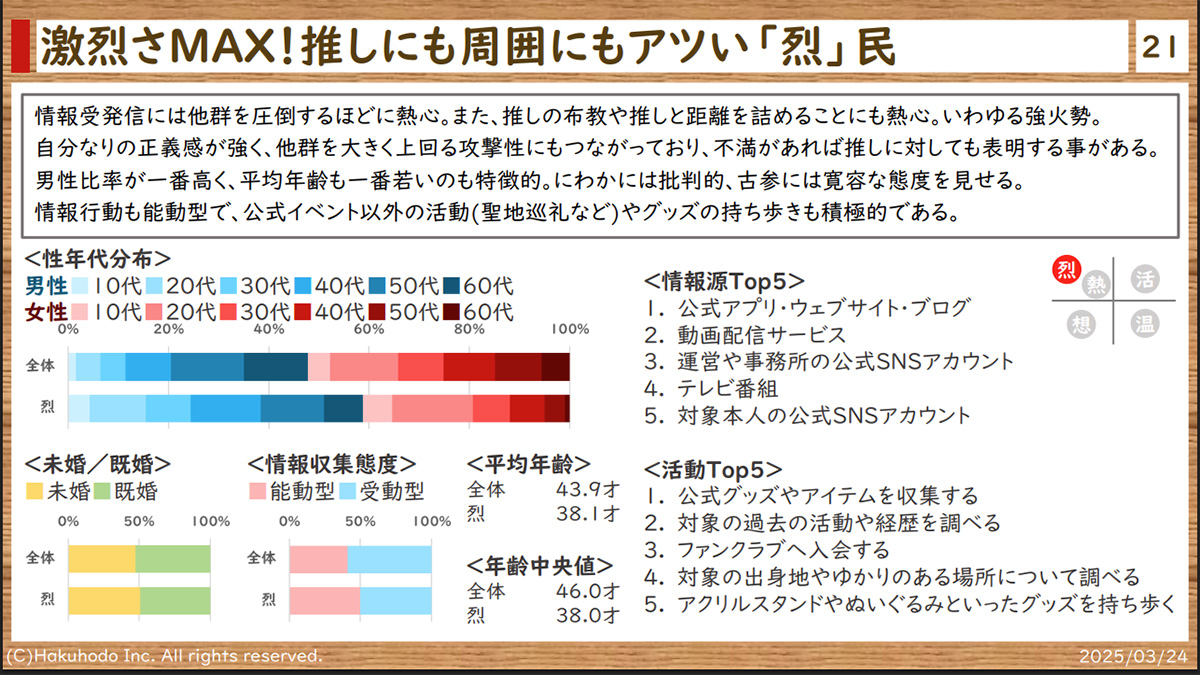

【烈(れつ)】推しに対して熱狂的で、攻撃性も高いグループ。推しのためなら意見をぶつけることも辞さない(図7)

「『推しがカメラに詳しかったので、お近づきになりたいと思った』というように、推し対象との距離を詰めたいと考え、『家族を巻き込んで推しのチームを応援している』というように周囲を巻き込む。その一方、『推しを批判したらアンチ認定され、ファンをやめた』など、ときにはファン同士で自らの“正しさ”をぶつけ合う傾向にもある」(朝本氏)

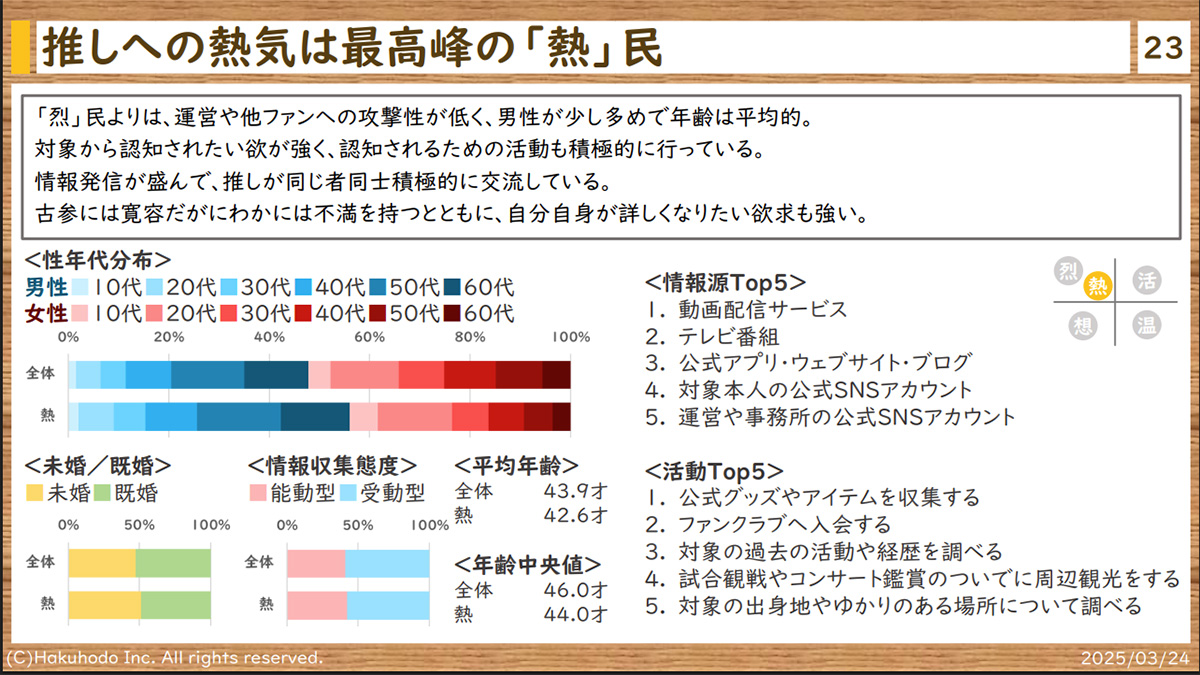

【熱(ねつ)】推しに対して熱狂的だが、攻撃性は低いグループ。純粋に推しを応援し、布教活動も積極的に行う(図8)

「『推しからもらう以上に私たちは愛情を届けている』と、とにかく熱く応援する。推しやファン同士で交流する場には積極的に参加するほか、推し本人やマネージャーなどの関係者とつながって認知を得ようとする」(朝本氏)

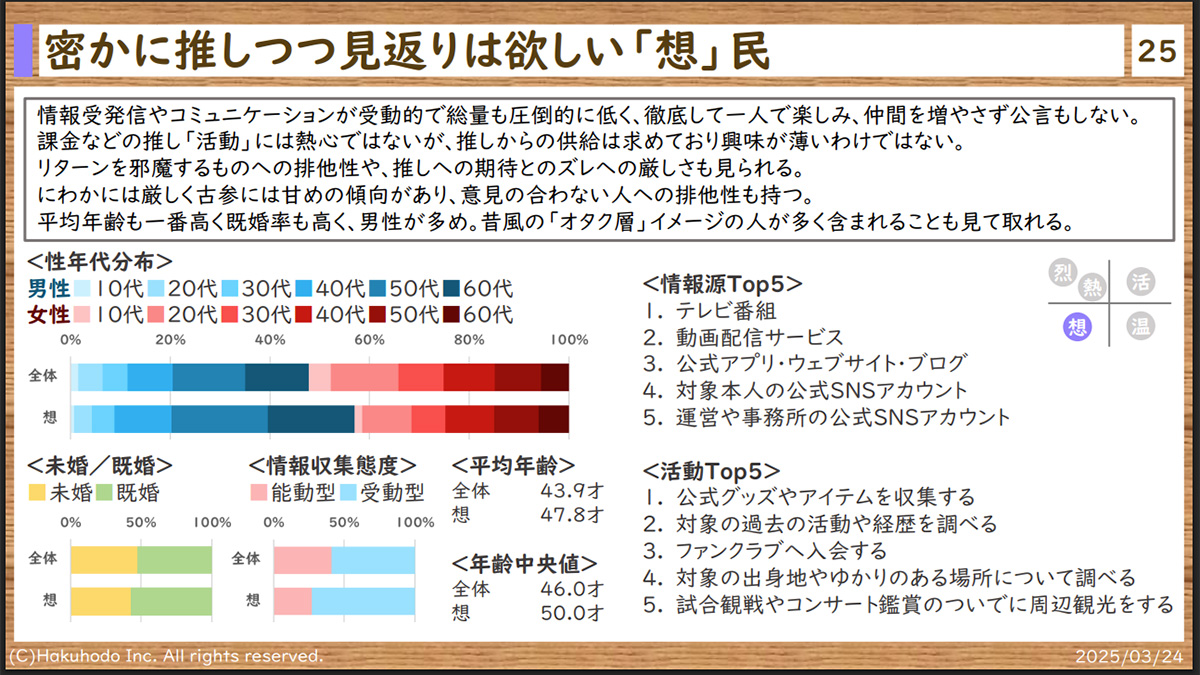

【想(そう)】推しとの距離を縮めたいが、基本的に1人で楽しむ。自分の世界の中で推し活を完結させる(図9)

「『ソロ活動よりもグループメンバーとしての推しの姿が好き』など、自分の中で描く理想像に恋い焦がれていたいタイプ。推しそのものと接する機会があっても『好きすぎて逆に怖い』と敬遠してしまう」(朝本氏)

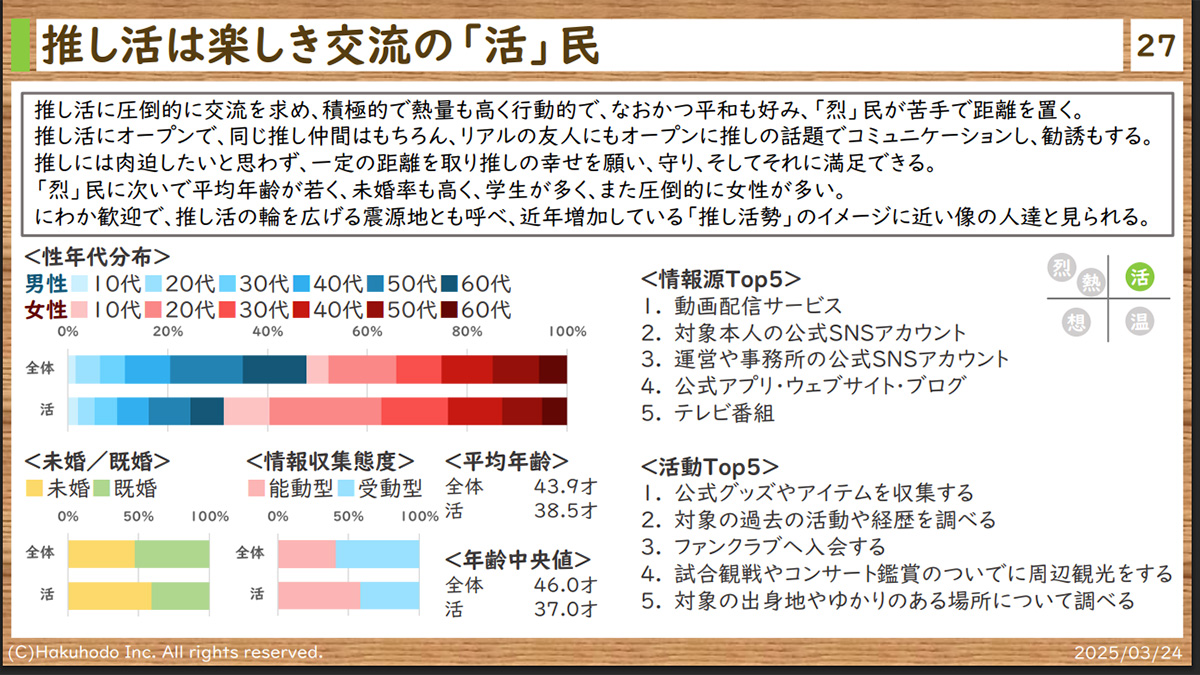

【活(かつ)】推しとの距離は保ちつつ、周囲とのコミュニケーションは活発。平和主義で推し活を広める(図10)

「特定個人ではなく、ジャンルやグループ全体のファンになる『箱推し』の傾向が強い。『知り合いがファングッズを付けていたのを見て一緒にライブへ出かけるようになった』など、推しを他者とのコミュニケーション手段とする一方、熱心で過激なファンに対しては距離を取る」(朝本氏)

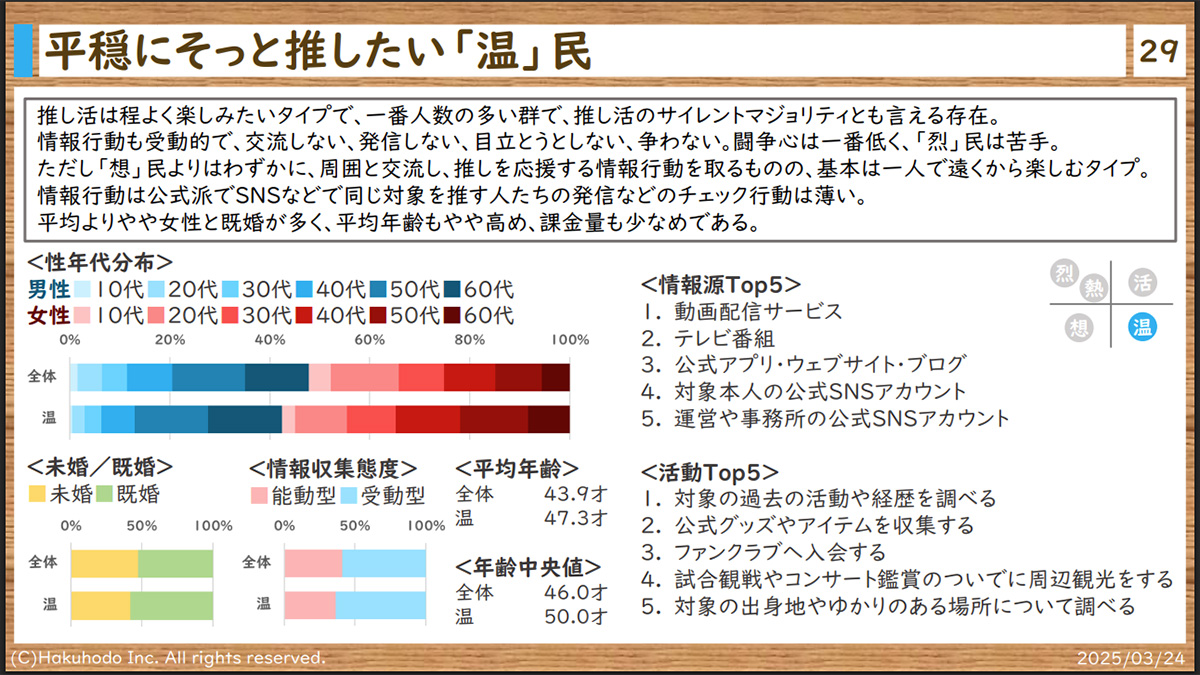

【温(おん)】推しとの距離も遠く、静かに楽しむ。SNSでは発信しないが、推しに対する愛は深い(図11)

「程よい距離感を保ち、一人で適度に推しを楽しむ。当初の熱が冷めて落ち着いたパターンと、当初からほどよく楽しもうとするパターンの両方がある」(朝本氏)

それぞれのタイプにおいて、年代や性別の特徴はどのように出ているのか。森永氏が語る。

「『烈』の多くが10代・20代の男性、特に10代男性の割合が40%以上を占める。若い男性ほど攻撃性が高く、SNSやコミュニティでの議論や論争に積極的に参加する傾向がある。

その一方で、「女性は『活』や『温』の割合が高い」と森永氏。「推しが健康であれば満足し、他のファンと衝突を避ける平和主義的な傾向が強い」という。

「『活』は女性の比率が75%を超えており、中でも20代女性が最多。推し活を社交の一環として楽しむ層が多い。また、年齢が高くなるにつれて『温』の割合が増え、50代・60代では全体の60%を占めている」

■もっとも課金額の高い層は? 5タイプそれぞれの消費と情報収集傾向

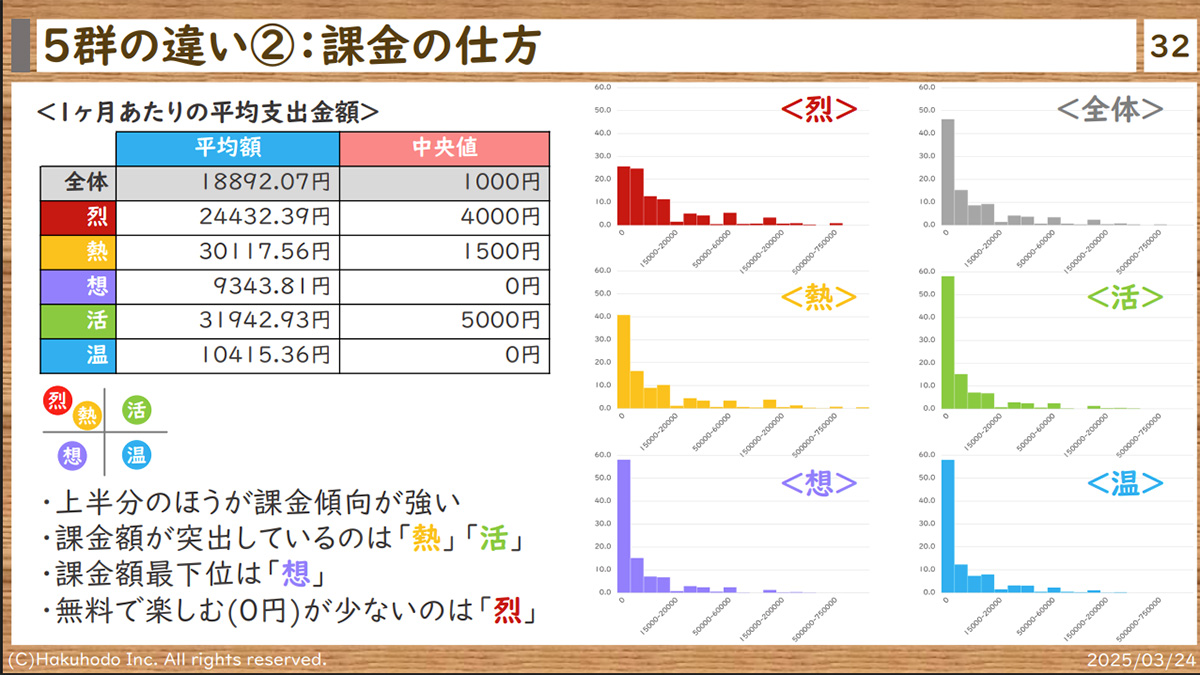

森永氏は、それぞれのタイプにおける課金(図12)や情報収集(図13)の傾向について説明。課金額で見ると「烈」よりも「熱」や「活」の方が突出した高さだという。

「無料で楽しむ割合がもっとも低いのが『熱』。推しを応援しながらも攻撃性が低い人のほうが、よりグッズやイベントにお金を使う傾向がある」(森永氏)

ちなみにもっとも課金額が低いのは「想」と森永氏。課金額0円、すなわち無料で楽しむとする割合が50%以上にのぼっており、「情報を受け取るだけで満足する層が多い」とした。

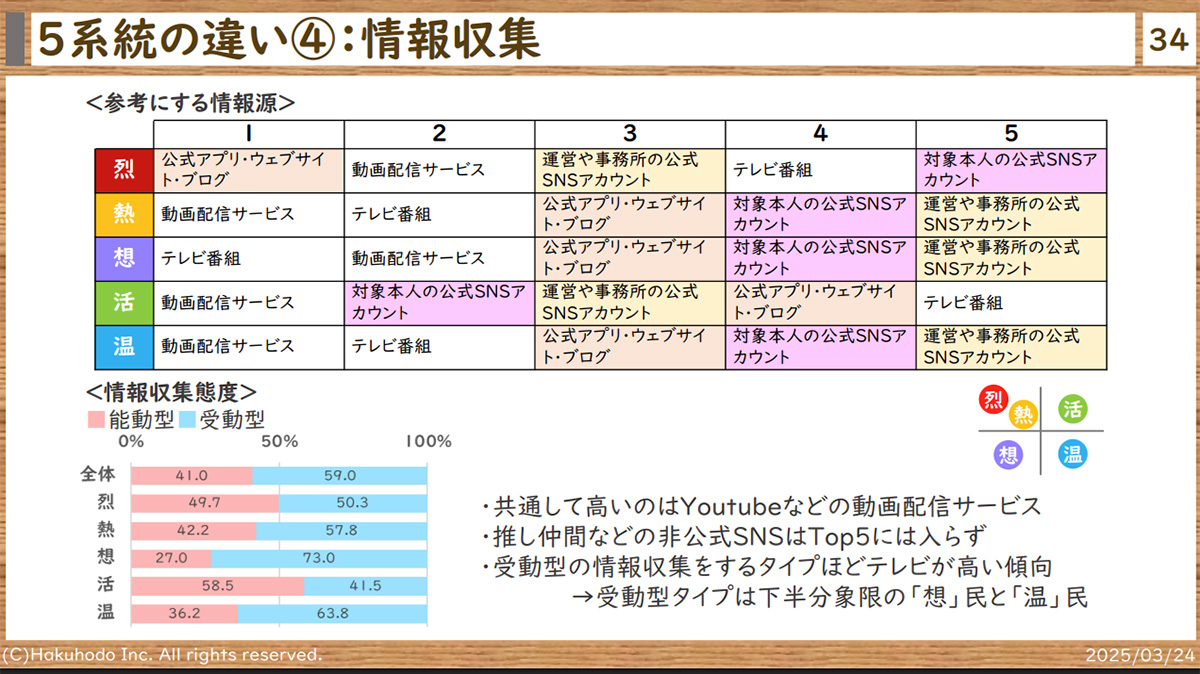

情報収集のスタイルについても特徴的な傾向の違いが見受けられた。

「『烈』や『熱』は公式情報を積極的にチェックし、YouTubeやSNSで情報を集める」と森永氏。「『活』は推し活仲間と情報を共有しながら楽しむ傾向が強く、『温』はテレビやラジオなどの従来メディアから受動的に情報を得ることが多い」と述べた。

■一枚岩ではない「推しの生態系」それぞれが求めるもの、嫌うもの

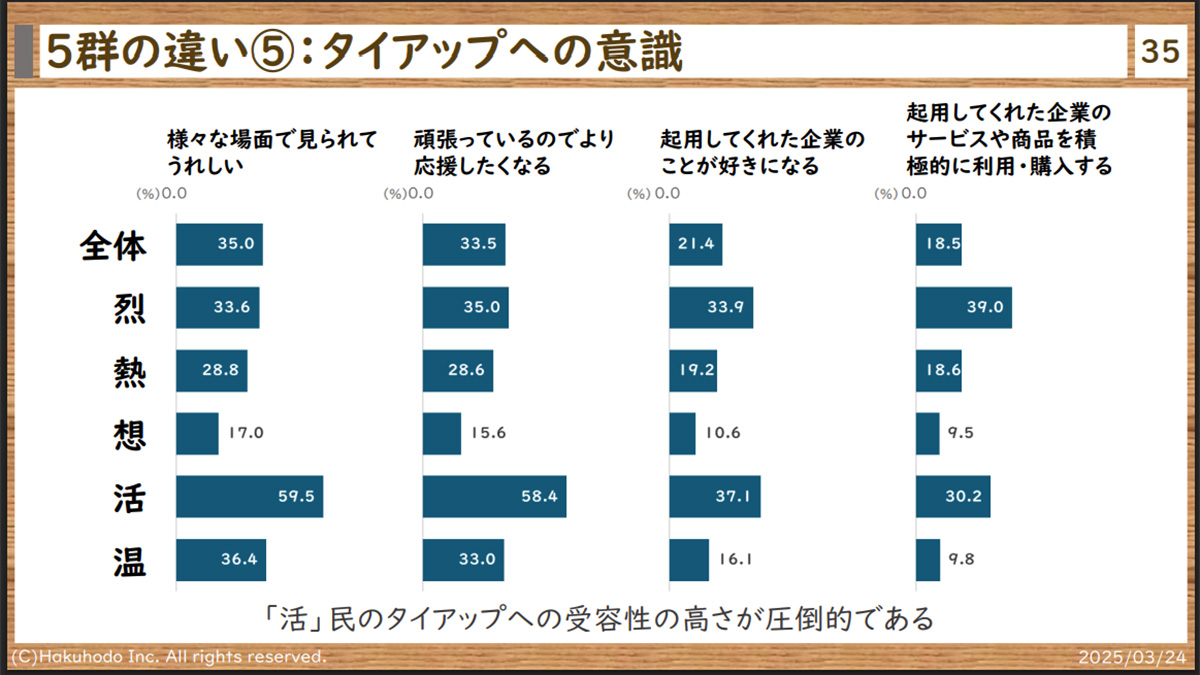

森永氏は、5つのタイプそれぞれにおける、タイアップに対する意識調査の結果を紹介。中でも「活」「烈」「温」の3タイプに顕著な結果が現れ、中でも「活」のタイアップに対する受容度の高さが浮かび上がったという。(図14)

「『活』はタイアップに対して非常に好意的。推しが関わる商品やサービスを積極的に購入する傾向がある。対して『烈』は運営方針に厳しく、タイアップの内容によっては否定的な意見を述べることもある。一方『温』は無関心。推し活に影響しない限り、企業とのタイアップには特に関心を持たない」(森永氏)

それぞれのタイプにおいて、どのような施策やコミュニケーションが求められ、また嫌われる傾向にあるのか。調査結果を踏まえ、特徴的な「烈」と「活」について森永氏がまとめた。

【烈】

求めるもの:対象や作品、チームなどについての運営方針や、今後の方向性についての詳細な説明・発信。ファン同士が交流できるオンライン掲示板や、ファンクラブ会員限定メッセージ

嫌うもの:過度に期待させるような誇張した情報提供、ネットミームなど安易な流行に乗った発信、ファンへのリスペクトを欠く行為、直接対象と会える機会の減少

【活】

求めるもの:オフィシャルな場の裏場面や制作過程、練習風景、日常的な生活や本人の考えに触れるインタビューなど

嫌うもの:特定のファン層を排除する発言、運営の私的感情が見える発言

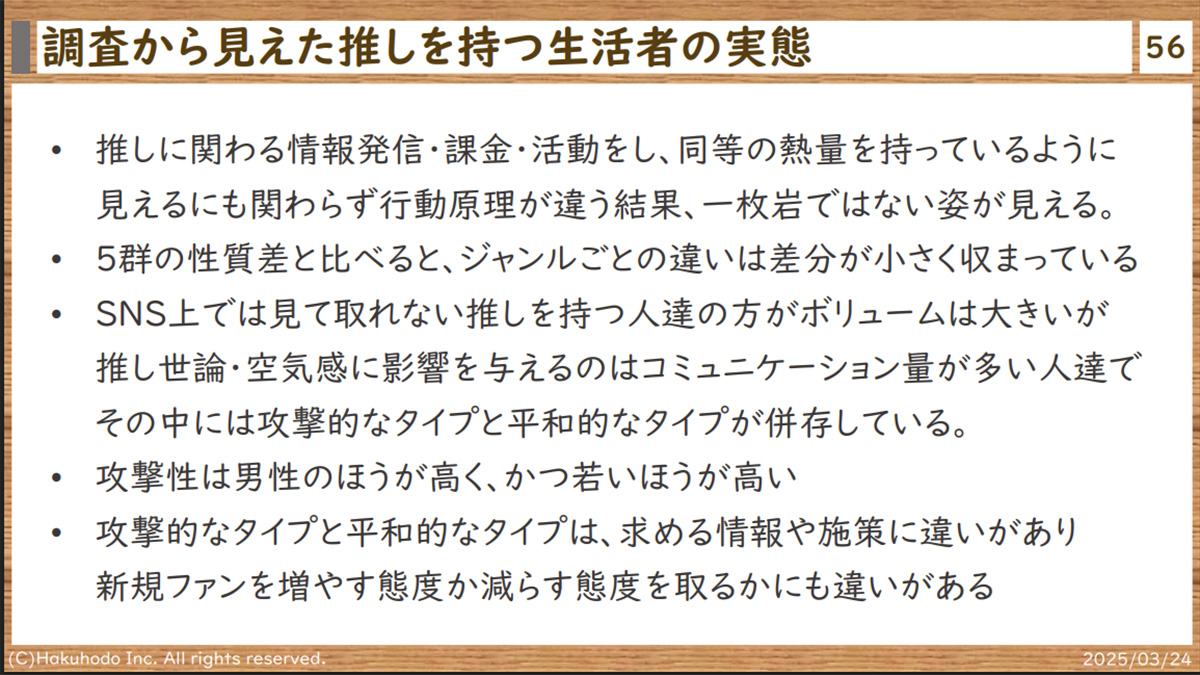

「推しに関わる情報提供、課金、活動において同等の熱量をもっているように見える生活者だが、それぞれの行動原理は異なっており、一枚岩ではない姿が見える」と森永氏。「攻撃的なタイプと平和的なタイプでは求める情報や施策に違いがあり、新規ファンを増やす態度か減らす態度を取るかにも違いがある」と述べた。(図15)

■「企業の組織論」に通じる推し活界隈のダイナミズム

ウェビナー後半は、森永氏と、株式会社Re entertainment 代表取締役社長でエンタメ社会学者の中山淳雄氏が「推し活の実態」をテーマに対談。森永氏の調査結果をもとに、推し活を取り巻く社会構造について意見を交わした。

まず、森永氏が調査結果についてあらためて言及。対象者9000人のうち、熱狂的かつ攻撃的な「烈」が14.5%、熱狂的な「熱」が17.9%、密かに推しを慕う「想」が15%、楽しく交流や布教を行う「活」が14.3%、平穏に楽しむ「温」が38.3%という特徴的な結果を紹介した。

これに対して中山氏は、「これまで推し活ユーザーの分類は年齢や性別、居住地、消費額という軸で分けられがちであった」としたうえで、「推しに対するパッションと距離感で分類し、推し活を組織論的に捉えた研究は初めてではないか」と評価(図16~19)。「推し活を読み解くうえでは、コミュニティの力学が必要」と考えを述べた。

「コミュニティに対して熱を持った人がおり、(推し活の界隈は)組織としてまとまっている。しかし、想いが行き過ぎると、逆にジャンルを潰してしまうこともある。特定のアーティストの熱狂的ファンが過激な行動を繰り返したことで新規ファンが入りづらくなり、結果的に市場が縮小するケースもあった」(中山氏)

これに対して森永氏も同意し、「スポーツやアイドルのファンコミュニティは小規模な集まりから始まり、熱心なファンに支えられて成長していく」とコメント。「その一方で距離感の取り方が非常に難しい」と語る。

「うまく距離感を調整しないと新しいファンは離れてしまうし、既存のファンを切ってしまっても炎上してしまう。これは、アイドルや漫画、アニメ、スポーツといったジャンルを問わず、業界共通の課題になっていると感じる」(森永氏)

「(推し活界隈の距離感、熱量のコントロールは)企業の組織論にも通じる」と中山氏。「企業の組織の中では『ドライバー(引っ張る人)』と『プレッシャーをかける人』がおり、それぞれの役割を自覚させることが重要」といい、「推し活でも、『自分はこのコミュニティの中でどんな役割を果たしているのか?』を自覚することがバランスを保つ鍵になるのではないか」と述べた。

■「『間接推し』の裾野がなければシュリンクする」推し活への“スタンス”定義の重要性

「推し活がどんどん細分化されて、多様化しているのがすごく面白い」と森永氏。「うまくバランスを取らないと、特定の層だけが盛り上がり、結果的にジャンル自体が衰退してしまう」と懸念を示す。

その上で、先に挙がった「組織論」を意識したプロデュース事例として、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」を紹介。「熱いファンだけでなく、広く浅いファンも取り込むことでコミュニティを持続的に成長させている」と述べる。

「SNSの発達によって、『ちょっとずつ推す』という楽しみ方が大きくなり、サイレントマジョリティを形成するようになった」と中山氏。「飽きたり、違和感を抱いたりした瞬間に、メッセージを発することなくごっそりと離脱する」と、その性質を語る。

「世の中には『沸いている』という理由で推したがる人が一定数いる。『間接推し』ができるように裾野を広げない限り、推し活界隈は常にシュリンクし続ける」(中山氏)

「性別、年齢、年収や消費額で分けず、『自分は「烈」タイプなのか』というように(距離感やパッションの面から)自分のアイデンティティ(スタンス)を定義し、自覚できることが重要なのではないか」と中山氏。「そうした面で、今回の『烈・熱・想・活・温』という分類は有用であると思う」と述べた。