『ウォーキング・デッド』をどこよりも早くリアルタイム配信の意図~Hulu於保社長に動画配信サービス戦略を聞く【前編】

ジャーナリスト 長谷川朋子

定額制動画配信サービス「Hulu」のリアルタイム配信強化が進んでいる。システム全面リニューアル後、モバイル対応し今年2月26日から、テレビデバイスも追加。コンテンツのラインナップも増やしている。一方で、NetflixやAmazonプライムなどの外資系勢に対抗した日本発の新たな動画配信サービスの立ち上がりがここにきて目立ち、サービス競争はますます激化されることが予想される。Huluは現在の動画配信市場の現状をどのように捉え、戦略を立てているのか。Huluを運営する日本テレビの子会社であるHJホールディングス株式会社代表取締役社長の於保浩之氏に話を聞いた内容を前・後編にわたって伝えたい。

■日本テレビ系列局を巻き込む地方イベントのニーズ

Huluが2017年5月に実施したシステム全面リニューアルによって、打ち出されている最も大きな施策がリアルタイム配信対応だ。モバイル対応からスタートし、巨人戦をはじめとするスポーツコンテンツや音楽ライブなどのライブストリーミングを試みている。年始には日本テレビ系列で毎年放送される「東京箱根往復大学駅伝競走」をテレビ中継と同時にインターネット配信する取り組みを実現した。

於保浩之氏

於保浩之氏リアルタイム配信を強化する理由について於保社長は「リニューアル後、Huluは“百貨店”をイメージしてコンテンツのラインナップを広げています。売り場を増やすために、リアルタイム配信を始めました。リアルタイム配信は特別な売り場として捉えています」と説明する。

これまでにない実験的な取り組みも多い。昨年8月に開催されたバレーボールの世界4大大会「ワールドグランドチャンピオンズカップ2017」では、日本戦全試合を「バレーボールネットに付けたカメラ映像」や「一人の選手を追いかけるカメラ」など4つの視点で「4 EYES for Hulu」企画として届けた。「マルチアングル映像は配信ならではの取り組みです。自分の好きな視点を選択して、視聴することができます。地上波ではできない視聴方法や企画を模索しています。」(以下コメント、於保社長)

4 EYES for Hulu(公式HPより)

4 EYES for Hulu(公式HPより)例えば、全国ネットの地上波では成立しにくい企画のひとつに地方イベントもある。「松山で2月4日に開催された『愛媛マラソン』は6時間にわたってリアルタイム配信しました。中継映像をこれまで視聴できたのは愛媛のローカル局のみでしたが、愛媛マラソンには全国から1万人以上が参加しています。ですから、視聴したい人が全国にいる可能性は大いにあります。イベント主催者にとってもHuluで配信されることによって参加者が増えていけば、PR効果を感じてくれるかもしれません。地方局には中継車など放送設備が完備されており、それを利用することによって、コスト面においても日本テレビグループのHuluだからできることはたくさんあると思っています。」

第56回愛媛マラソン

第56回愛媛マラソン実際に日本テレビの系列局各局に自ら出向いて話し合いを進めているという。「先週は全国3か所に足を運びました。『Huluと一緒に新しいことをやって、Huluをマネタイズマシーンとして使ってください』とお伝えしています。面白い取り組みをしてお互いウィンウィン(Win-Win)の関係になることに繋げていきたいです。『長岡まつり大花火大会』のリアルタイム配信も好評でしたから、まだまだ多くの地方局のコンテンツにも可能性はあると思っています。今後、地方イベントの掘り起こしを進めていきたいです。」

■増加傾向にあるテレビデバイスでもリアルタイム視聴が可能に

2月26日からはHuluのリアルタイム配信がテレビデバイスでも視聴可能になる。目玉のコンテンツとして、『ウォーキング・デッド』シーズン8後半がHuluの「FOXチャンネル」で日本最速のリアルタイム配信が開始される。チャンネル追加もあり、歴史&エンタメ専門の「HISTORY」(2月26日から)と日本初配信のクラシック音楽とジャズ専門の「Mezzo Live HD」(3月以降)が新たにラインナップされる。

「Huluで最も多い視聴デバイスはモバイル。PCは徐々に減っています。テレビは増加傾向にあり、特に50代以上にはテレビデバイス視聴のニーズが高いと考えています。自分自身、リビングルームでは大画面で視聴する方が楽です。出張の時はiPadを利用するなど、場面によって使い分けています」

一方で、テレビデバイス視聴のハードルの高さも感じているという。「アプリ内蔵テレビではない場合、視聴方法がまだまだ理解されておらず、説明する必要があることが課題にあります。利便性は高く、視聴の仕方も変化しているので、テレビデバイスでの視聴も生活習慣に組み込まれれば、必ず広がっていくと思っています。年末に地上波で放送されていた『ダウンタウンのガキの使いあらへんで』を観ていた時、Huluでの視聴に慣れきっているせいか、停止ボタンを思わず押してしまいました。慣れは恐ろしいですね。」

リニューアル後のサービス強化はまだ続いているようだが、現在のところ、どのような効果が得られているのか、その辺りも気になるところ。「アメリカ本体のHuluシステムから独立し、いろいろなことができるようになっています。UIについては賛否両論があるので、改善しながらやっているところです。全体的にはリニューアルして良い方向に進んでいるとみています。リコメンド機能などもデータ解析に任せてしまうこともできるのですが、機械ではできない“おもてなしの精神”で取り組むことも大事だと思っています。日本のユーザーにわかりやすい旬な特集などを組んで、工夫しています。」

■ブレイクスルーにはまだ届いていない、サービス認知の必要性

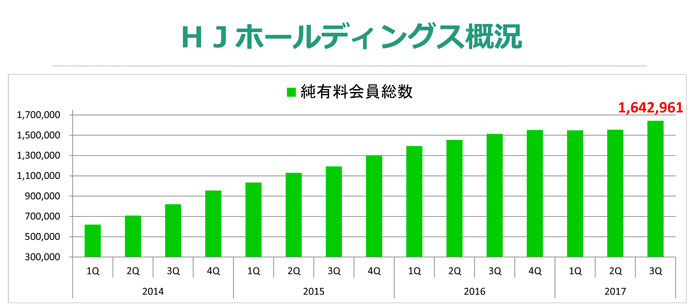

有料会員数は2017年12月で約164.2万人。第2四半期末から比べるとプラス8万8千人と大幅増しており、これは7月期日曜ドラマ『愛してたって、秘密はある。』のスピンオフとHuluオリジナルドラマ『雨が降ると君は優しい』で新規会員獲得した効果によるものだという。

「会員数の増え方はゆったりゆったり増え、順調ではあります。世の中の人が考えているよりも、動画配信市場の伸びはゆっくりペースです。」

2017年度第3四半期 決算説明資料より

2017年度第3四半期 決算説明資料より日本の場合は地上波が無料の広告モデルで発展してきた背景もあり、有料モデルは会員を獲得するのに苦労も伴う。「SVODサービスの認知度は数年前に比べて上がっていますが、入会に至る最後の壁はまだまだ高いです。無料お試し期間を利用する際にクレジットカード番号などの課金データを入力する必要がありますので、その場で課金はされないのですが、ブレーキがかかってしまうようです。全体的に利用者は着々と増えていますが、ブレイクスルーにはまだ届かない状況です。」

また都市部と地方を比較すると、認知度の違いがみられるという。「Huluというブランド名は知っているけれど、それがどのようなサービスかわからないケースが地方ではよく見られます。イベントなどでお客さんと直接話す機会があり、こんなことも聞かれます。定額制とうたっているものの、『追加料金の発生や、解約時に違約金を支払う必要があるのか』などと質問を受けます。サービス内容を理解されている方はそう多くありません。ブランド認知についてはテレビスポットを打つことで上がっていきますが、サービス認知はそれだけでは深まりませんから、これにも工夫が必要だと思っています。」

世代による認知度の差もある。「若年層はブランド認知もサービス認知も高いですが、金額が加入のネックになりがちです。一方、50代以上は会員継続が見込めるものの、サービス認知が低いケースが多い。ですから、知ってもらい、理解を深めていくことが経営課題にあります。」

では会員獲得のカギを握ると言われ、動画配信サービス各社が力を入れているオリジナルコンテンツ開発についてHuluはどのような戦略を進めているのか。後編へと続く。