いま求められる「自己批判システム」 “組織化された無責任”をどう防ぐか 〜「世の中の変化に対する放送業界の向き合い方について考える勉強会」レポート(後編)

編集部

左から)村上圭子氏、西土彰一郎氏、那須惠太郎氏

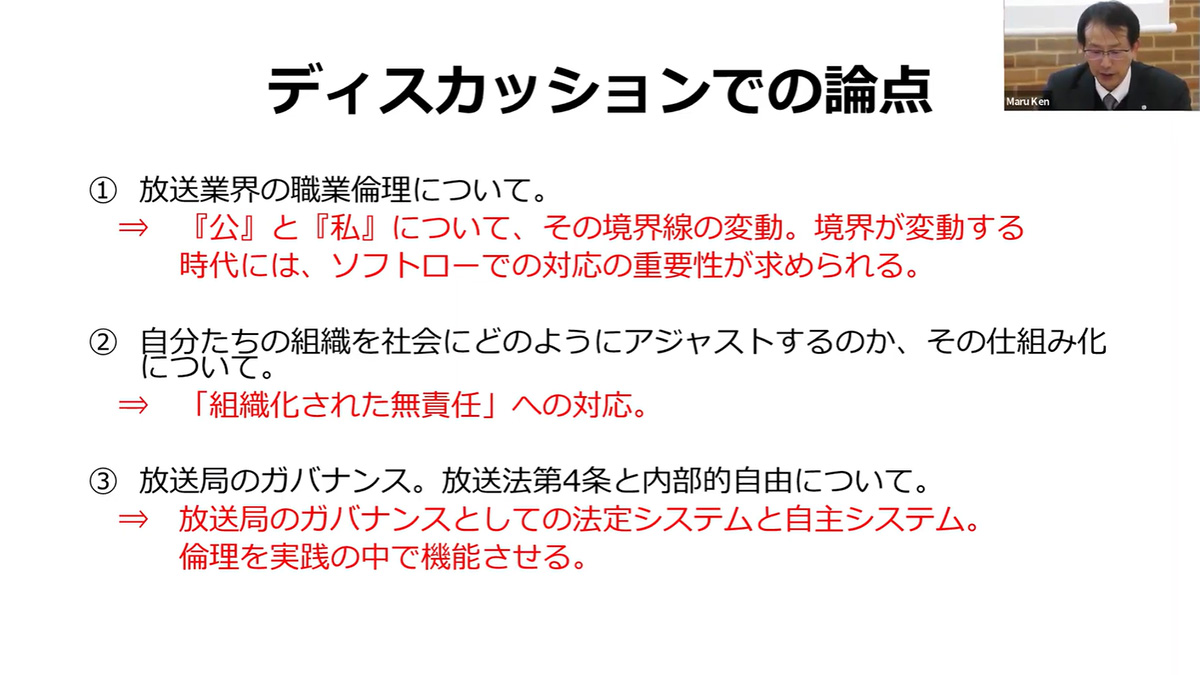

2025年3月11日、全国のローカル局を中心とした任意団体「マルチスクリーン型放送研究会」と関西学院大学大学院経営戦略研究科の主催による「世の中の変化に対する放送業界の向き合い方について考える勉強会」がリアルとオンラインで開催。関西学院大学大学院経営戦略研究科・大学院研究員の那須惠太郎氏、成城大学教授・BPO 放送倫理検証委員会委員の西土彰一郎氏(※肩書は勉強会時点のもの)、元NHK放送文化研究所研究主幹でメディア研究者の村上圭子氏がディスカッションを行った。

放送を取り巻く環境が大きく変化し、SNSとの相互影響や視聴者の信頼といった課題が浮上する中、どのような点を問題として捉え、議論を進めていくべきなのか。後編の今回は前編で紹介された調査結果を踏まえ、変化する放送業界における放送倫理とガバナンスのあり方について論じる。

■放送現場の倫理観は何によって形作られるのか?

前編では那須氏による調査、分析の結果を紹介。BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会が発表した43件の委員会決定をテキストマイニングで分析した結果、放送倫理違反事例の共通するものとして、原因としては「取材」であり、共通する因子として

「取材時の事実確認」「紹介を受けるなどの行為」「変更時の説明責任」の3つを明らかにした。

一方、放送局内における倫理環境をたずねるアンケート結果では、ルールの遵守や取材対象者への事実確認、裏付けが個々人レベルでは丁寧に行われており、上司における倫理的リーダーシップも十分とする回答が多くを占める一方、「発言力の強い人物が影響を持つ」とする回答や、経営層と現場の直接的な関わりの少なさ、倫理研修の頻度が高くなくOJT頼りになっているとする現状が示された。

これらの結果に対して、村上氏は「率直に言って違和感がある」とコメント。「現場の人々との会話では会社や上司に対する不満を多く聞くのだが、アンケート結果は全体的にポジティブである気がする」と指摘する。

「アンケートは、対象が管理職や経営層に近い立場か、現場で日々課題を抱えたり疑問を持ったりしている立場かで結果は大きく変わるし、分析の方向性も変わるではないか。また、取材倫理に関する回答についても、今回「マルチスクリーン型放送研究会」会員を対象としたことで、実際に報道の現場などに関わっている人がどの程度いるのか疑問が残る」(村上氏)

これに対して那須氏は、「今回のアンケート対象者は、番組制作や報道、考査担当など、倫理的な問題に直面する可能性が高い人が対象」と説明。「年齢や職種については各放送局の協力に依存する部分があるが、現役の人または経験者の方々に回答していただいている」とし、「今後クロス集計や因子分析を行い、より具体的な傾向を探っていきたい」と述べた。

「何が『守るべき倫理』であり、何が『打ち破るべき固定観念』であるか、それぞれ判断することが放送人の役割だと思う」と西土氏。「放送人としての倫理的判断がどこまで機能しているのか、経営者のリーダーシップのあり方によっても倫理的な判断は変わってくるのではないか」と投げかける。

これに対して那須氏は、「放送局の社員は基本的に放送倫理が“インストールされている”という前提があり、職種に関係なく、放送局で働く以上は倫理意識を持つべきだという考えがある」とコメント。その一方で、「現実的には客観的な数値目標を追い求めるあまり形式化や形骸化が進み、主観的な判断が軽視されることもあるのではないか」とも付け加えた。

「自己検証をすることは重要だが、それが形式化してしまうと意味をなさなくなる」と西土氏。「たとえば、BPOで審議されるのを避けるために形だけの自己検証を行うケースがないとは言えない」とし、「放送局が本当に自律的に自己批判し、改善する体制を整えることが求められる」と述べた。

■「組織化された無責任」に「自己批判システム」で対処する

「近代社会では法律や内部統制、会計監査などのように、リスク管理をシステムとして標準化することによって、外部からの制御可能化とそれに伴う客観性を担保し、個人的な信頼の代替を果たしている」と那須氏。「ISO31000などリスクを管理するための規格が整う一方、その外側にある『管理されないリスク』において責任の空白地帯、すなわち『組織化された無責任』(ベック『世界リスク社会』1993年)が発生し、それが想定外のリスクを生み出している」と語る。

「社会学者のウルリッヒ・ベックは、この『組織化された無責任』に組織として対応するため、自己批判を制度化する必要性を提唱している」と那須氏。また政治学者のジェーン・マンスブリッジは、「非ゼロリスク」を許容して仕組みの外にあるリスクに対する責任追及から合議によって納得できるポイントを探る「熟議システム」を提唱しているとした。

放送局において、「組織化された無責任」にはどう対処するべきか。西土氏は「『自己批判のシステム』が一つのポイントではないか」と語る。

「日本の放送局は自己検証というのがあまりなされていないと感じる。これについては反論もあると思うが、言葉を選ばずに言うと『BPOで審議されたくないあまり、形だけの自己検証を行っているのではないか』という疑念を拭えない」(西土氏)

「各放送局には放送法令に基づく番組審議機関が設けられているが、議事録を見るとその多くの『番組の品評会』と化している」と西土氏。「視聴者からの意見を受け、問題になった番組を有識者が真剣に何か検証しているようには思えない」と厳しい意見を述べる一方、「逆に言うと、番組審議機関やいろんなことを活用できれば、BPO(のような独立機関をわざわざ設けること)は不要になるのではないか」と考えを示した。

「放送局が本当に生まれ変われるためのポイントは二つある」と村上氏。

「一つは、放送局の経営ガバナンスにおいて、報道・ジャーナリズム部門の独立性をどう担保していくか。つまり、報道部門が自社の経営姿勢についても、時に批判的に見て自ら報じる体制を整えられるかどうか。もう一つは、「第三者」の目を、改革にどう仕組みとして取り入れられるか。西土先生があげられた番組審議会は、主として番組単位の審議をするものだが、それ以外にも、社内で何か問題が起きた時、いかに自覚的に社会に開かれた形で解決につなげていくことができるかどうか。いま放送局は、視聴者から企業としての組織運営そのものが疑われている。これらを早急に整えないと、本当に視聴者に見放される恐れがある」(村上氏)

また、村上氏はフジテレビの問題を挙げ、「報道部門の記者が記者会見で『自分たちは報道の人間だ』として質問したことは、厳しい状況の中でも改革につながる前向きな兆しだった」とコメント。「組織の内部から問題を指摘し検証する姿勢を、フジテレビだけでなく、放送業界が重要な教訓として受け止めるべき」と語った。

村上氏はジャニーズ問題についても言及。報道番組(『報道特集』)と経営広報番組(『TBSレビュー』)の2つの切り口で、問題の背景や影響を深く掘り下げたTBSについて評価した。内部検証を行うために第三者を入れた委員会を設置し、どうやって再生していくか、というところまでを提示したのは、キー局の中でTBSのみだったと紹介し、こうした丁寧な対応は、視聴者から信頼を取り戻すための重要なステップだと語った。

■倫理綱領の見直し進む欧州、一方日本は30年改訂なし「時代にあわせ適切な更新を」

「ヨーロッパでは2010年代以降、多くの国で倫理綱領が改訂されており、放送業界の倫理基準を時代に合わせて見直す動きが活発になっている」と那須氏。「EUの最高政治機関にあたる欧州理事会加盟国約30か国が、この10年で放送倫理綱領の改訂を行っているというデータもある」と語る。

「ハリウッドのコンテンツが各国に流入する中で、各国の文化的アイデンティティをどう守るか、放送倫理の基準をどう適用するかが重要な課題になっている」と那須氏。フランスやドイツでは、国内の文化を守るためのガイドラインが整備されているほか、イギリスのOfcom(放送通信庁)ではSNSやストリーミングサービスの影響も踏まえ、放送倫理の枠組みを見直す動きを見せているという。

「特に最近はインターネットメディアと既存の放送メディアの境界が曖昧になり、従来の放送倫理だけでは対応しきれなくなっている」と村上氏。「日本では放送倫理基本綱領が1996年に制定されて以降、大きな改訂がされていないが、世界的に見ると放送倫理はより柔軟に見直されている」と語り、西土氏、那須氏も呼応した。

「倫理綱領はメディアの役割や社会的責任に関わる重要な指針だが、それが30年近く固定化されていること自体、果たして健全なのか疑問が残る。変化し続ける社会において、倫理も変わるべきだという視点が、今の日本の放送業界には必要なのではないか」(西土氏)

「倫理は本来、時代の価値観や社会環境と共にアップデートされるべきもの。デジタル時代の倫理や、ジェンダーやダイバーシティの観点、SNS上での炎上リスク、フェイクニュースへの対応など、現代の放送環境における倫理的課題は(放送倫理基本綱領が制定された)1996年当時と大きく異なる。日本も海外の動きを参考にしながら、倫理の基準を適切に更新していくべきではないか」(那須氏)

「放送倫理の再設計が求められている。放送法第4条の規制が、自主規制を誘発し、報道の自由を制限している側面もあると思うが、その一方で、これを撤廃すれば政治的圧力が強まるという懸念もある。どのようにメディアとしての独立性を保ちつつ、視聴者の信頼を得るのか。いまこそ真正面からの議論が重要」(村上氏)

今回のディスカッションを踏まえ、那須氏は「放送倫理、ガバナンス、リスク管理といった課題について、引き続き考えていきたい」とコメント。「今後も皆さんのご意見をお聞かせいただければ」と呼びかけ、会を締めくくった。