調査から見る放送倫理の課題と未来〜「世の中の変化に対する放送業界の向き合い方について考える勉強会」レポート(前編)

編集部

左から)村上圭子氏、西土彰一郎氏、那須惠太郎氏

2025年3月11日、全国のローカル局を中心とした任意団体「マルチスクリーン型放送研究会」と関西学院大学大学院経営戦略研究科の主催による「世の中の変化に対する放送業界の向き合い方について考える勉強会」がリアルとオンラインで開催。関西学院大学大学院経営戦略研究科・大学院研究員の那須惠太郎氏、成城大学教授・BPO 放送倫理検証委員会委員の西土彰一郎氏(※肩書は勉強会時点のもの)、元NHK放送文化研究所研究主幹でメディア研究者の村上圭子氏がディスカッションを行った。

放送を取り巻く環境が大きく変化し、SNSとの相互影響や視聴者の信頼といった課題が浮上する中、どのような点を問題として捉え、議論を進めていくべきなのか。本記事では前後編に分けて、登壇者3名による問題提起の模様をお伝えする。

■BPO発表、43件の放送倫理違反事例から浮かび上がる「共通因子」

最初に、サンテレビジョンに勤務のかたわら社会人大学院生として放送倫理の研究を行う那須氏が発表。日本の放送業界における倫理への取り組みの遅れを指摘した。

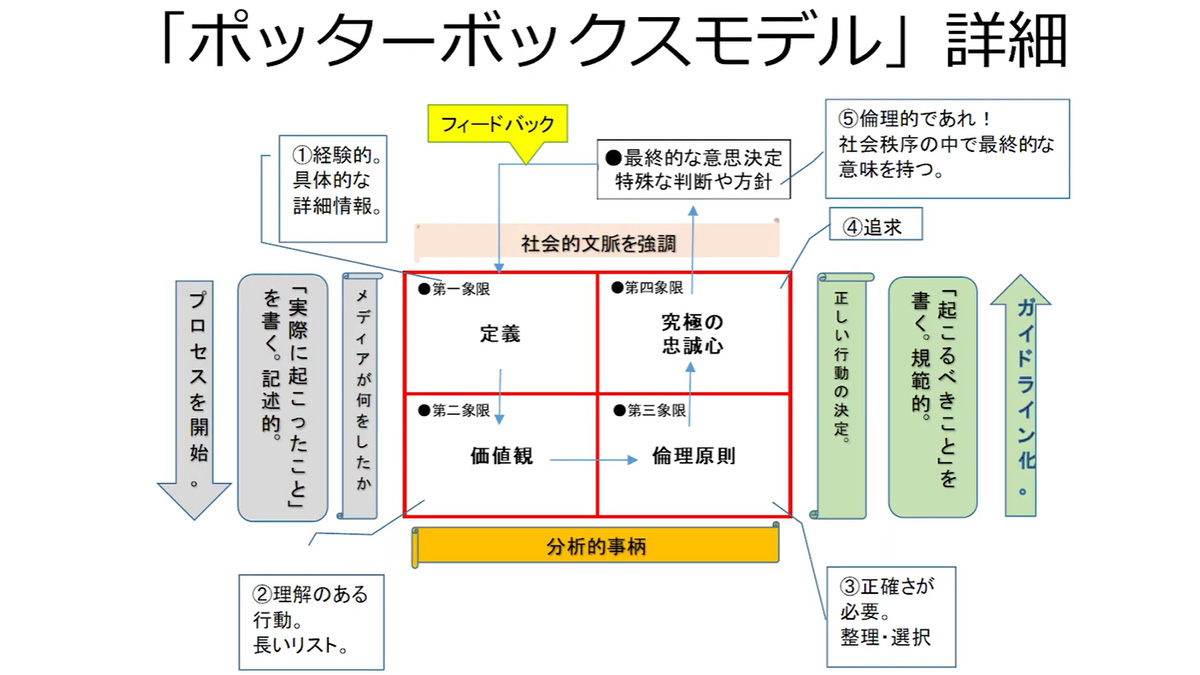

欧米のジャーナリズム教育ではメディア倫理の教科書が整備され、ケーススタディを通じて倫理的判断力を養うカリキュラムが存在。「ポッターボックスモデル」と呼ばれるフレームワークを使い、段階的に分析して倫理的な判断力を養う手法が確立されているという。

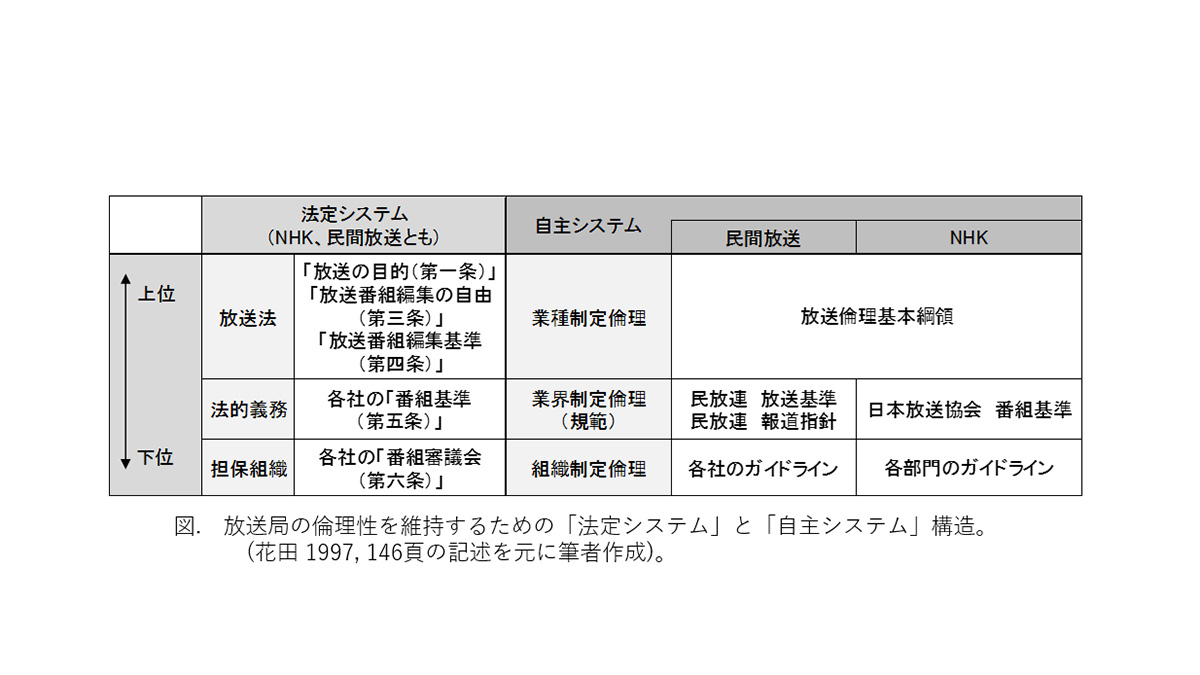

「日本の放送業界では放送局が倫理性を維持する基準について、法律に基づく法定システムと、業界団体や企業ごとに義務づけられる自主システムの二重構造で成り立っている」と那須氏。「それでも番組における捏造事件や倫理違反事例が起きる現状を見ると、これが十分に機能しているとは言い難い」と投げかける。

こうした問題の背景にある共通要因を探るべく、那須氏はBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会が発表した43件の委員会決定をテキストマイニングで分析。その結果、頻出語として「取材」、さらにその関連語として「対象」「裏付け」「相手」などの要素が浮かび上がったという。

「倫理違反の多くは、取材の過程において事実確認が欠落していたり、説明責任が果たされていなかったりすることが原因だった」と那須氏。

西土氏は「個人的な肌感」と前置きしたうえで、「番組と広告の識別に関する問題もまた、放送倫理違反の一端として浮かび上がっている」と指摘。「この点については広告代理店の関係者も含め、今後さらに議論を深めていく必要がある」としつつ、「放送倫理に関する議論においては公共性という概念が一つの鍵になるのではないか」と語る。

これに対して那須氏は、「広告がなければ民間放送は事業が成り立たないという事情がある」としつつ、「放送コンテンツの品質や倫理性を考えたとき、番組と広告の境界を明確にすることは非常に重要」とコメントした。

「特に最近は、インターネットメディアの台頭によって広告とコンテンツの境界が曖昧になっている。広告が番組に溶け込むことで、視聴者が純粋な番組として受け取るおそれがあり、スポンサーニーズに過度に寄りすぎた番組作りが行われるリスクもある」(那須氏)

「この問題は単純にビジネスモデルの話にとどまらず、放送の公共性とどう折り合いをつけるか、慎重に議論する必要がある」と那須氏。放送局における倫理性の実態を把握するための調査として行われた、関係者アンケートの分析結果を紹介する。

■現場における倫理意識は?放送局員105名へのアンケートを分析

「海外では組織における倫理の浸透度を測定する研究が広く行われているが、日本のメディア業界では事例が少ない」と那須氏。倫理意識の実態を定量的に分析し、現場レベルでの課題を明らかにすることを目的としたアンケートが作成された。

具体的な調査内容は、「職場風土(自立協働・同調内圧)」「倫理的リーダーシップ(上司・経営層)」「個人の倫理性」「取材時の倫理性(個人・外部)」「社内の倫理教育」「職務満足」に関する全61問。今回「マルチスクリーン型放送研究会」会員を中心に得られた回答105件を分析した結果、それぞれの項目において以下のような傾向が見られたという。

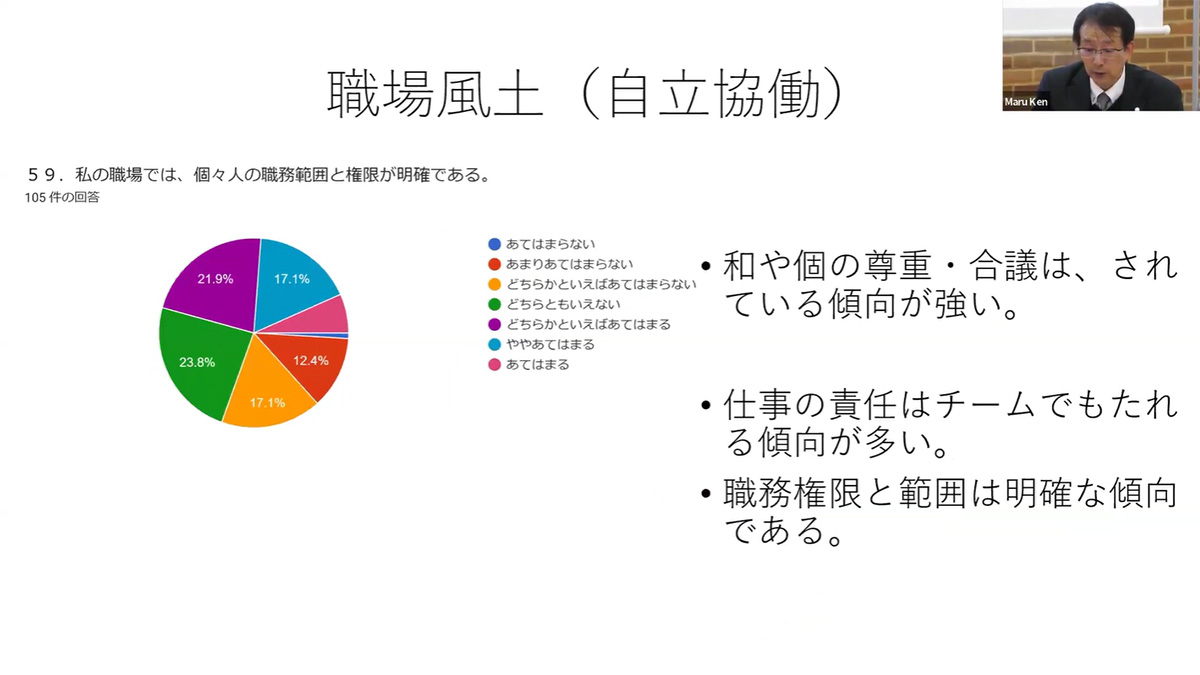

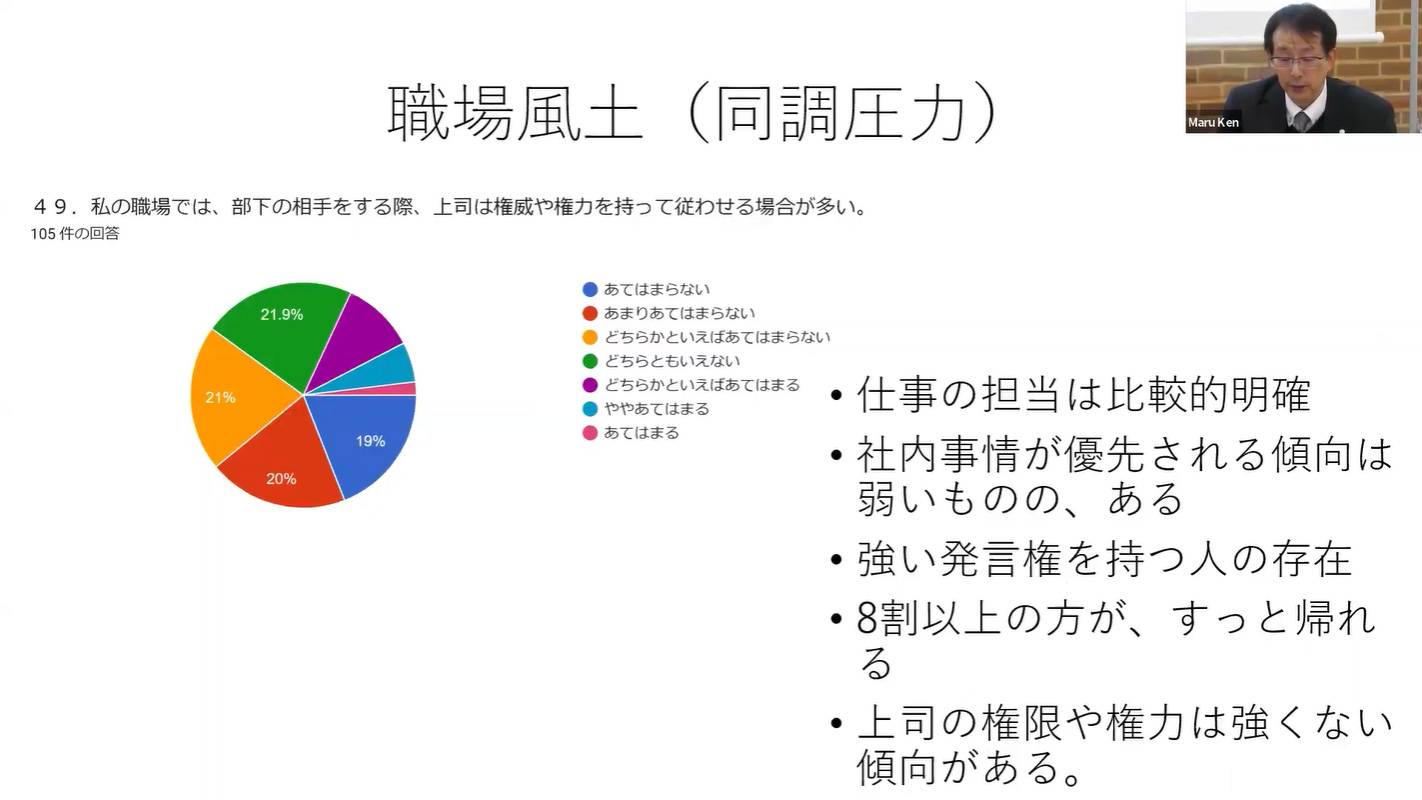

●職場風土(自立協働・同調内圧)

職場内では互いに尊重し合い、合意のもとで仕事を進める傾向が強い。また、職務権限が明確であるという意見も多かった。社内事情など同調内圧の傾向は弱く、発言の自由は比較的確保されているが、その一方、「発言力の強い人物が影響を持つ」という指摘も見られた。

●倫理的リーダーシップ(上司・経営層)

上司や経営層は部下の声をよく聞き、模範となる行動を示す傾向がある。意思決定力や信用力も評価されており、社内のロールモデルとなっている。経営トップの傾聴力や意思決定力は評価される一方で、社員との直接的な関わりは少ないという指摘もあった。

●個人の倫理性

個々人は常識的なルールを守り、自社の理念に沿って行動している。取材時の事実確認や裏付けの重要性も認識されている。

●取材時の倫理性(個人・外部)

個人レベルでは取材対象者への事実確認や裏付けは丁寧に行われている一方、取材対象者からの紹介を受ける際の判断にはばらつきがある。同様に外部スタッフへ取材を依頼する場合も報告の精度にばらつきが見られ、報告ラインの信頼性がケースバイケースである点が課題として浮かび上がった。

●社内の倫理教育

倫理研修の頻度は高くなく、実務を通じたOJTで倫理意識が育まれているが、外部規制よりも放送倫理のような職業倫理による自主規制を重視する意識は強い。

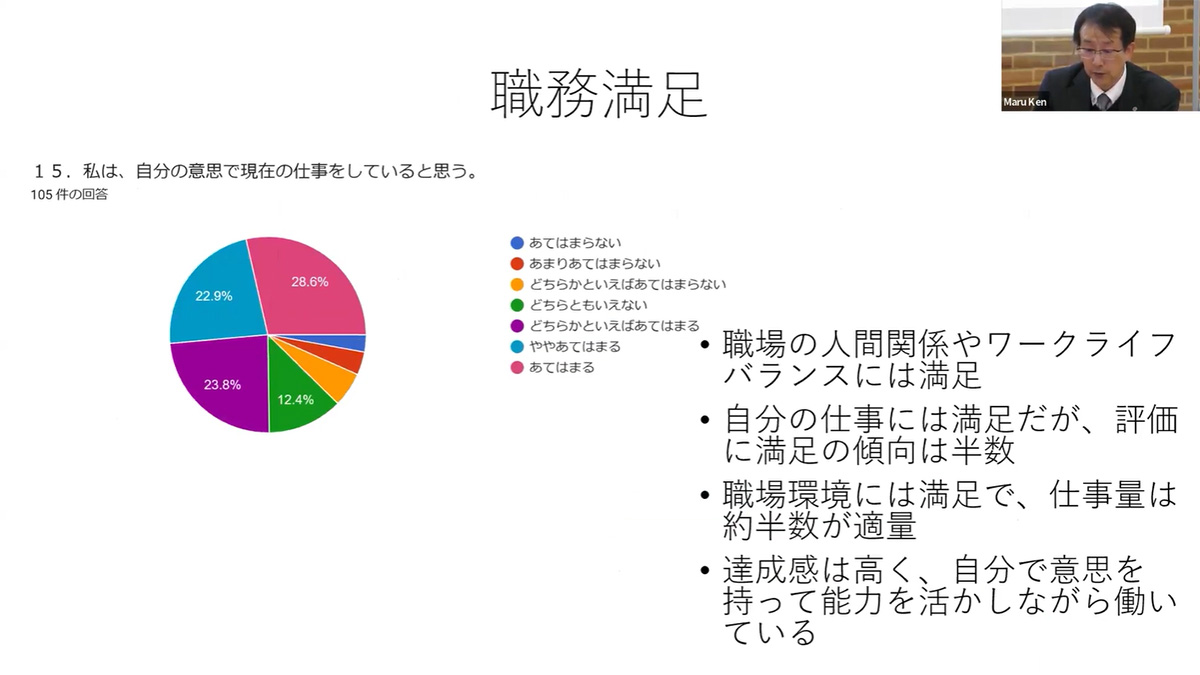

●職務満足

仕事やワークライフバランスには満足しているが、評価には満足していない傾向が半数見られた。

那須氏は「調査を通じて、放送局内の倫理意識が一定程度保たれていることが確認できた」とする一方、「報告の精度や倫理研修の頻度など、今後の課題も明らかになった」とコメント。「倫理違反の原因を定量的に分析し、具体的な対応策を見出していくことが重要」と語る。

なお、調査は今後もサンプル数を増やし、より精度の高い分析を行うことを目指しているという。

後編ではこれらの調査結果をもとに、村上氏のコメントをはじめ、那須氏、西土氏をまじえての議論の模様をレポート。海外の具体例を織り交ぜつつ、変化する放送業界における放送倫理とガバナンスのあり方について論じる。