“一周回ってテレビ”その言葉の意味とは?「激論!テレビは一周回ったか?」~Inter BEE 2020 オンラインセッションレポート

編集部

「INTER BEE CONNECTED 2020 企画セッション」の延長戦となるセッション「CONNECTED延長戦・激論!テレビは一周回ったか?」が2月2日にオンライン開催。今回パネリストとしても参加した電通総研 フェロー/電通メディアイノベーションラボ 統括責任者の奥律哉氏が「テレビデバイスを通じたメディア接触が増えている」と提唱する「一周回ってテレビ論」を軸に据えながら、多様化時代におけるテレビメディアの道筋を議論した。本記事では、当セッションの模様をレポートする。

パネリストは奥氏と、株式会社ワイズ・メディア取締役メディアストラテジスト/Inter BEE CONNECTED アドバイザリーボードリーダーの塚本幹夫氏。モデレーターをメディアコンサルタント/Inter BEE CONNECTED アドバイザリーボードメンバーの境治氏が務めた。

■深夜=若者向けはもう古い? 加速する「早寝化」と「宅内エンタメ需要」

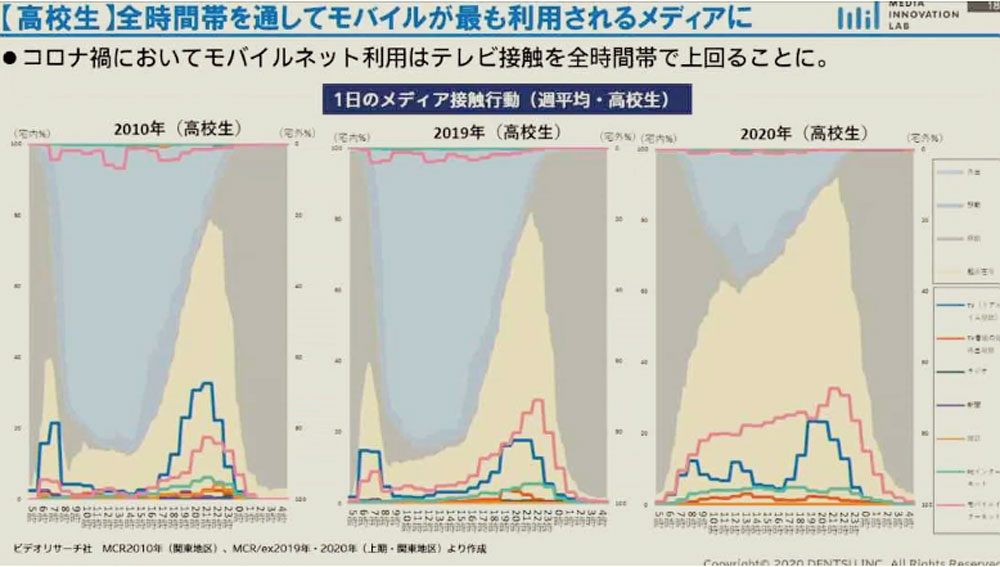

冒頭、奥氏は、ビデオリサーチの調査データ「MCR/ex」から、新型コロナの「東京アラート」が発令された2020年6月第1週目における高校生のメディア接触行動を紹介。境氏もこれにコメントした。

境氏:家にいる時間が増えたからという要因もあってか、メディア接触全体が増えている。テレビも14分ぐらい増えたが、それ以上にモバイルがすごく増えたことが如実にわかる。

奥氏:巣ごもりの影響で、家にいる時間が2時間半ぐらい増えている。10年前、2010年はテレビ視聴の割合が大きかった。

境氏:2019年になるとモバイルの利用時間が増えつつ、テレビもそれなりに見られていたという感じだったのが、コロナ禍を経て巣ごもりとなった高校生はテレビよりモバイルを見ている。

奥氏:2010年のモバイル利用といえば、昼休み中のスマホやガラケーのiモードを屋外で利用するというスタイルが主流だったが、2019〜2020年になるとどんどん屋外利用が減っている。

「モバイルの宅内利用はコロナ前の2019年の時点から始まっていた」と奥氏。「モバイルデバイスだから宅外で利用されている、という考えは誤りだ」と強調する。

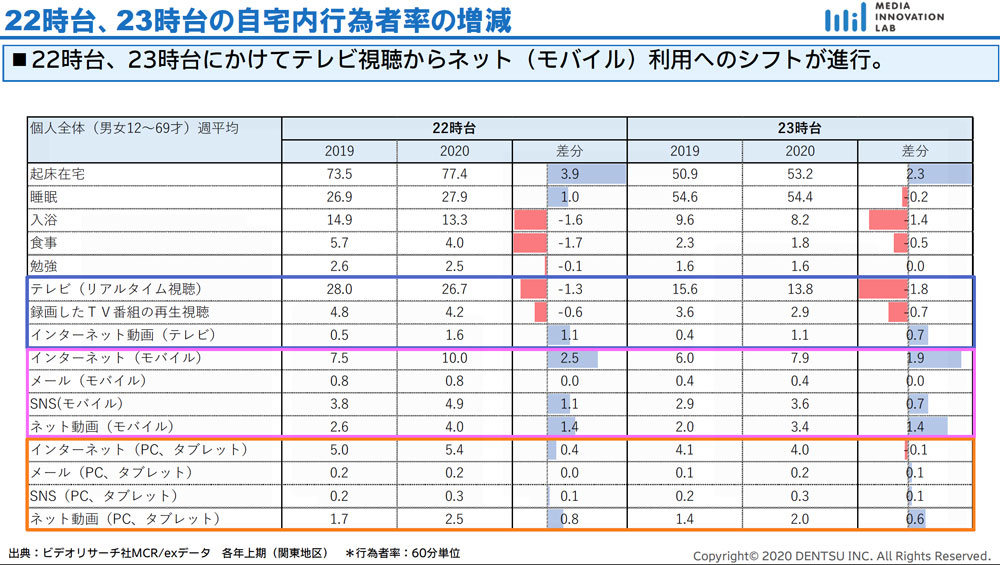

奥氏:特に注目したいのは、就寝直前の時間帯。起きているときに見られている最後のメディアはスマホが上位を占めている。つまり、スマホを見ながら「寝落ち」しているということ。22〜23時台のゾーンは若者向きのテレビ番組の最も大事なゾーンとされてきたが、見られるメディアはスマホへと移ってきている。

「若者に限らず、12〜69歳全体がこうした傾向を持ってきている」と奥氏。

奥氏:もちろん今でもテレビのゴールデン・プライム帯におけるHUT(総世帯視聴率)は高いが、ちょっと昔とは違うことになっている。メディア接触という観点では、遅い時間帯がかなり不利になってきている。一言で言うと「魚が泳いでいない」状況だ。

境氏:遅い時間は若者向け、というタイムテーブルでいいのかという議論も出てくるだろう。

■同時配信に求められる「2台目のテレビ」の役割

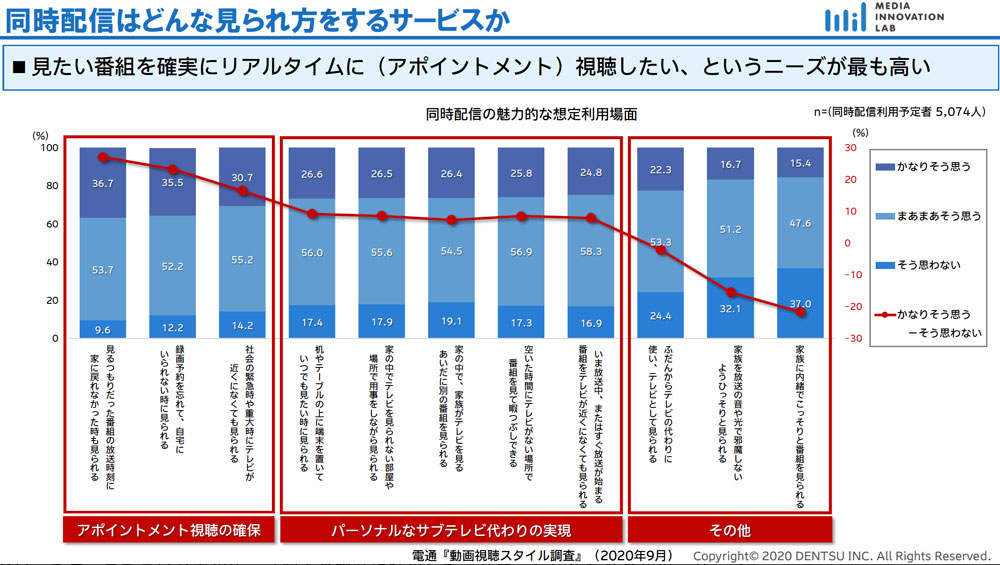

続いて、議題はテレビのネット同時配信へ。境氏が、同時配信に関するアンケート調査の結果を紹介した。

境氏:同時配信のニーズとして「パーソナルなサブテレビ代わりの視聴の実現」が浮き彫りとなってきた。「机に置いていつでも見たい」「家族が他の番組を見ているときに、自分の希望する番組を見たい」というように、「自室にあるテレビ」のようなニーズがあるのではないか。

奥氏:地デジ化に伴って、世帯のテレビ台数が減った。直感的な数字でいうと、1世帯あたりの平均台数は2.4台から1.8台となり、「1世帯に2台以上のテレビがない」お家が結構増えた。

昔は、親がテレビを見ていて、違う番組を見たかったら2台目のテレビで子供たちやご主人が見る、ということが多かった。しかし現在はそうした環境がなくなったので、家族と違う番組を見るのであればリビングルームから離脱し、書斎あるいは子供部屋に行き、スマホ経由で見るという形になってきた。「2番目のテレビのニーズ」が配信側へ綺麗にスライドしている。

若い人には「宅内エンターテインメント」の需要が高い。こうした大きな事実がデータからは浮き彫りになってきた。

こうした流れは「いっときの『ワンセグ論』に近い」と奥氏。

奥氏:ワンセグは「屋外のガラケーで見る」と想定されていたが、実際には意外と家の中で見られていた。しかし、チューナーを内蔵していないスマートフォンの台頭で、こうした状況も変わってしまった。

近い将来、新築の家ではFコネ(アンテナ端子)はリビングルームにしかなくて、各部屋にはないということもあり得るのではないでしょうか。しかしWi-Fiの電波は飛んでいる。そう考えると、もうやるべきことは、おのずと見えてくるのではないか。

かねてよりテレビの同時配信を積極的に呼びかけてきた塚本氏もコメントする。

塚本氏:InterBEEが最初に同時配信を取り上げたのは4年前。当時はNHK(※災害など緊急時の総合テレビ同時配信)やTOKYO MX(エムキャス)のほか、フジテレビのCS放送である「フジテレビONE・TWO・NEXT」でも実施しており、このころから「早く(地上波各局も)やらないとまずい」という話をしていた。

NHKの場合は、ゆくゆくはネット受信料の徴収化という明確な目的があると思うが、民放の場合もこうした分析資料があるのだから、この先どういう戦略を描いて同時配信に行くのか、新しい広告戦略を立てていかなければどんどんジリ貧になる、というのが私の主張だった。しかし、なかなか現状は議論が前に進んでいないと感じる。

■同時配信は“これ以上テレビ離れさせない”ための「予防ワクチン」

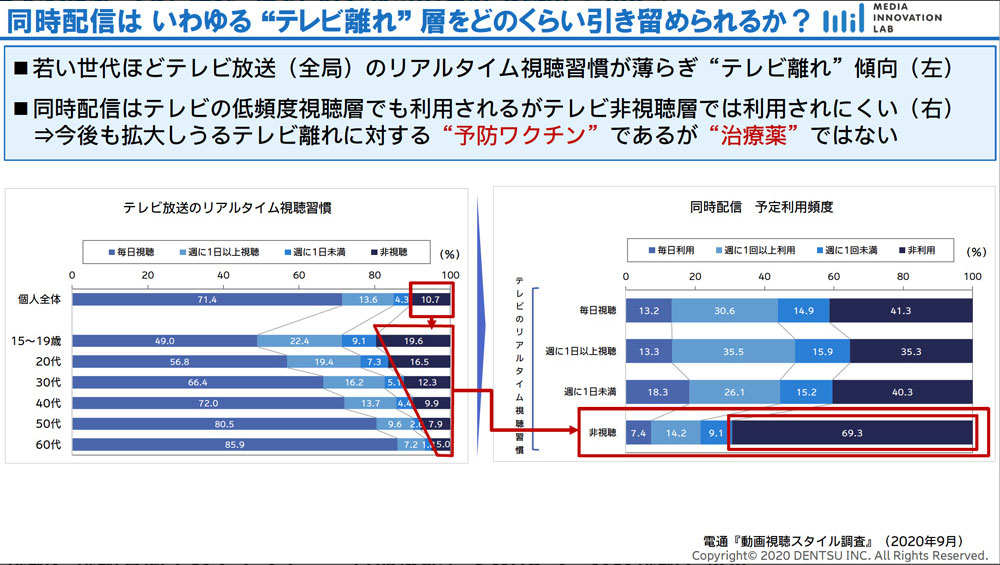

こうした議論に対し、「もう遅いのではないか、とすら感じさせるデータがある」と境氏。奥氏からは「同時配信は、テレビ離れに対する“治療薬”にはなりえない」という厳しい指摘も飛び出した。

境氏:「地上波民放が同時配信を行ったら、どれぐらい見るか」というアンケート結果がある。もともとテレビをそれなりに見ている人は「毎日見る」「週に1回程度」と回答しているのに対し、テレビを全く見てない人の7割ほどは「同時配信を開始してもテレビを見ないだろう」と回答している。

奥氏:もうテレビと接点がない人は、ネットオンリーになっていっている。もっと言えば月〜金、24時間、7曜日、どのチャンネルで何をやってるかの編成のタイムテーブルの情報が希薄なので、テレビを見るトリガーがそのものがすでに失われている。こうした人たちには、もう同時配信があっても効かない。同時配信はテレビ離れの治療薬ではない。

ただ、比較的テレビを見ている人にとっては「2台目のテレビとなる存在がほしい」という事情もあるし、場合によってはネットで視聴するというトリガーが十分にある。テレビ離れを起こさないよう、同時配信は、現在テレビを見ている人がこれ以上離れないための「予防ワクチン」という効果が大きい。だからこそ、早くやった方が実りは大きい。

■「ネットコンテンツも『テレビというスクリーン』で見る」“一周回ってテレビ”の意味

今回の主な議題である「一周回ってテレビ」とは、いったい何を指すのか。

奥氏は「テレビ放送が再び見られるようになったという意味ではなく、ネット経由のコンテンツも『テレビというスクリーン』で見られるようになったということ」と、その趣旨を語る。

奥氏:「8時だよ!全員集合」というタイトルの人気番組があったように、かつてのテレビは「土曜8時のTBS」と、放送局・放送時間という場へみんなが集まって見るというところから始まった。その後、ワンセグなどの登場で「場合によってはスマホ・ガラケーで自分の見たい番組をそれぞれ見る」というスタイルに変化していった。

その後、ライブ動画配信が幕開けし、リコメンデーション・パーソナライズによる個別具体的な紹介にもとづいて複数のコンテンツを「芋づる式」に見るような時代が訪れた。さらに(SNSなどを介して)みんなで同じ番組を楽しむ「共視聴」というスタイルが登場し、一周回ってふたたび「テレビはみんなで見るもの」になってきている。

「一周回ってテレビ」と名付けたが、ここでいう「テレビ」とは放送波をスクリーンに映すという意味ではなく、ネット経由のコンテンツも「テレビというビッグスクリーン」を介して視聴されるようになったということ。いまやテレビは「巨大な視聴端末」として機能している。

「一周回ってテレビ放送が注目されている」のではなく、「一周回ってテレビスクリーンが注目されている」ということ。未だにこの現象は続いており、コロナ禍でさらに拍車がかかったように感じる。番組の視聴先がネットへとシフトしていくなかで、テレビ局もこうしたところに視聴環境を整えたほうがよい、という考えがこの言葉の根底にはある。

境氏:テレビ局の人にとって「お客さんが戻ってくるから良い話だ」とは言いきれない。

塚本氏:逆に言うと、スマホでも本格的なコンテンツを見るようになり、それをテレビでも見るようになってきた。いずれにしても、「きちんとしたお金をかけたコンテンツだったらテレビでも見たいし、スマホで見たい」というニーズが顕著になってきたように思う。

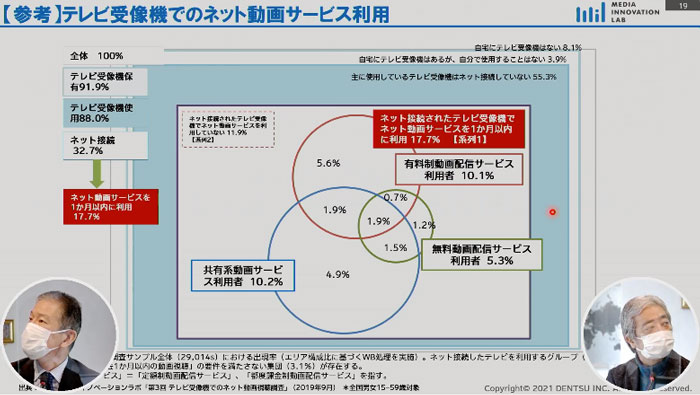

ここで奥氏が、「一周回ってテレビ」という流れを「如実に表す」データとして、2019年に行った調査結果を紹介した。

奥氏:ネット接続したテレビで、どんな放送サービスやIPサービスが視聴されているのかを調査した。2019年9月の調査なので「コロナ前」であるという点に留意してほしい。すでにコロナ前でも、このような状態となっていた。

2019年9月当時のテレビのネット結線率は約32.7%だったが、最新の調査では50%を超えている。Wi-Fiの普及率が上昇しているので、この数字はやがて70〜80%程度まで行くだろう。すでに現在は「テレビを買えばネット結線される」という時代だ。

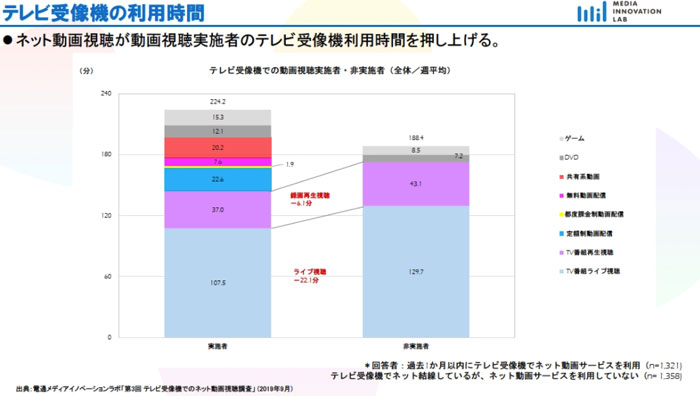

テレビをネット結線をしていてもネット動画を見ていない人は、主にテレビのライブ放送と、ハードディスクレコーダーでのタイムシフト視聴、DVD、ゲームといった利用をしている。この場合のテレビスクリーン利用時間は1日あたり188分だが、テレビをネット結線して動画を見ている人の場合は1日あたり224分と積み上がっていることがわかる。しかしよく見てみると、タイムシフト視聴の分数は6分減り、放送をライブで見る時間も22分減少している。こうした流れが、コロナ前の2019年ですでに起きていた。

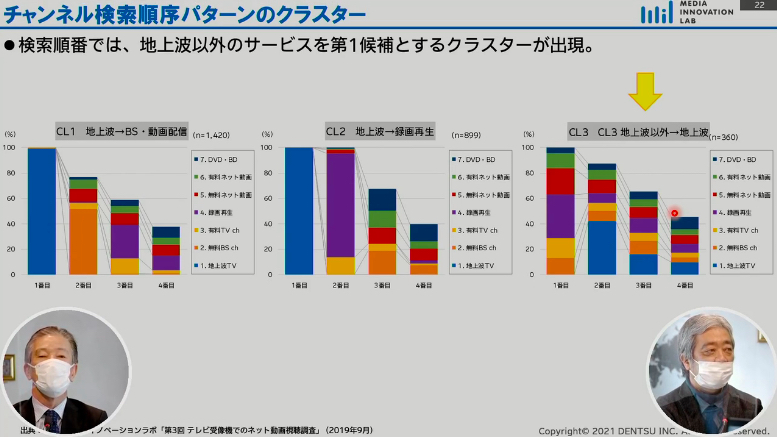

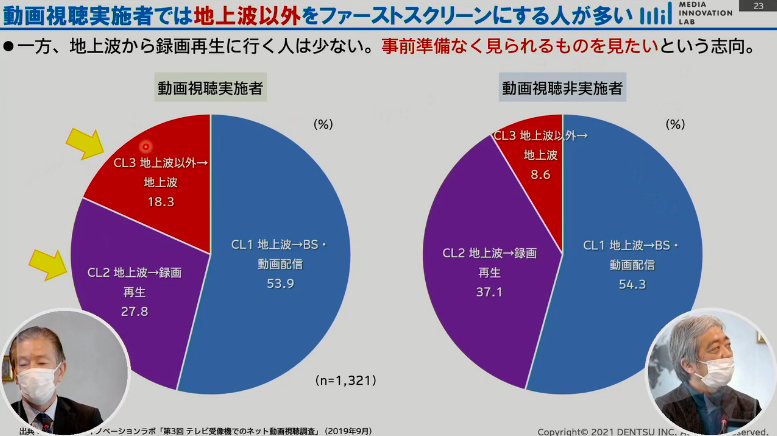

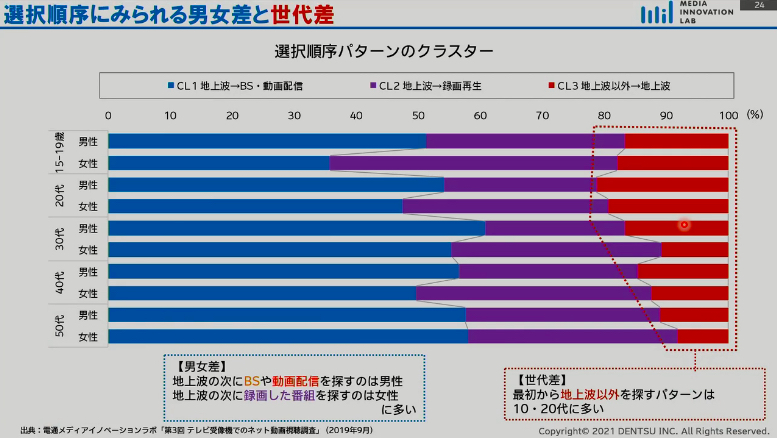

続いて奥氏は、テレビデバイスにおける「チャンネル検索順位」の推移データを紹介。

奥氏:ネット結線していても動画を見ていないグループでは地上波が最初に見られ、その後男性ならばBS、女性ならば録画へと遷移していくのに対し、ネット結線して動画を見ているグループでは、地上波のつぎに結構な割合でネット動画へと遷移する。最初から地上波以外のコンテンツを見始める人も2割近い比率で存在し、その含有率は若い人ほど多くなっている。

境氏:いろんな選択肢が出てきた領域にテレビ局自身も入らないといけない。

奥氏:放送を見るための専用端末としてのテレビスクリーン、という感覚で60年間来れたが、今やアンテナ端子からくる映像情報とネットからくる映像情報は混在している。電波とネット、両方で番組が視聴できるようになったいま、どのように考えていくべきかが問われている。

■ネット配信でもニーズは高い「テレビ由来コンテンツ」

その一方で、「テレビ発のコンテンツそのものに対するニーズは依然として根強い」と塚本氏は希望を見せる。

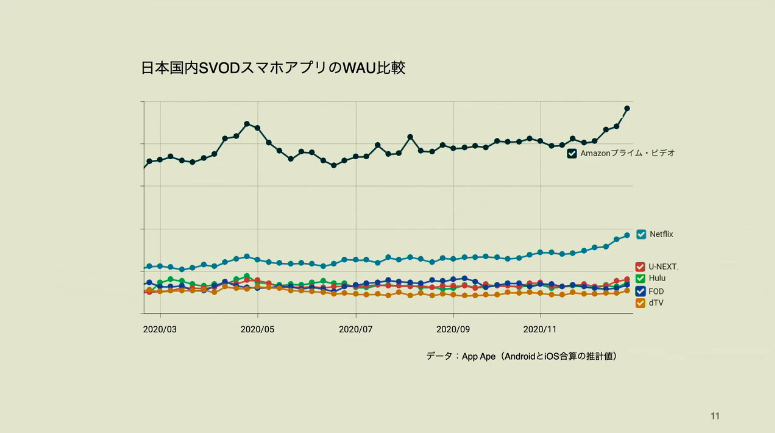

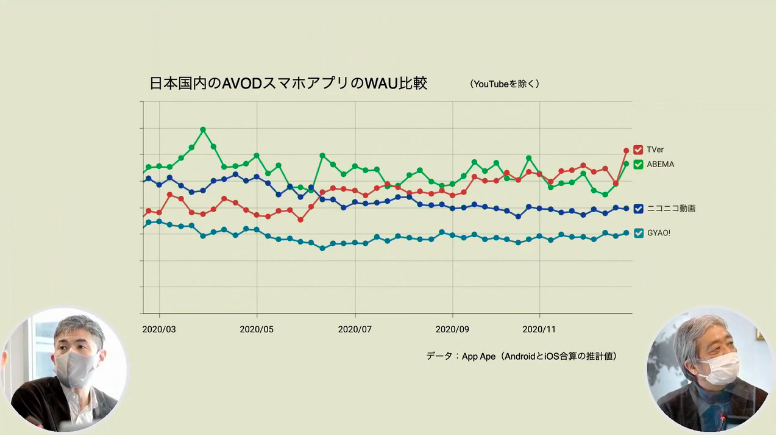

塚本氏:私が監査役を務めるフラーが提供するスマホアプリの分析調査ツール「App Ape(アップエイプ)」で、各SVOD(定額型有料動画配信)、AVOD(広告型無料動画配信)サービスのアクティブユーザーを計測した。

週間のアクティブユーザーを見てみると、コロナによる1度目の緊急事態宣言が発出された2020年4月、そして2020年末から2021年初頭にかけて軒並み伸びていることがわかる。特にNetflixは人気韓流ドラマなどの影響で、ものすごいユーザーを増やしている。SVODが増えているということは、「ちゃんとお金をかけ、きちんとみんなに見られるコンテンツ」が投稿型以上にニーズを持っているということを意味する。

一方、AVODは増えているサービス、減っているサービスとさまざまだが、なかでもTVerだけは右肩上がりになっている。コロナ禍によって制作が中断されていたドラマが放送再開されたクールから爆発的に伸び続けていき、2020年末に最高潮に達した。

結論づけるならば、視聴者の見たいものは変わっていない。ただ、見る手段が必ずしも放送ではなくなったということ。

境氏:とあるメーカーの調査によると、テレビデバイス1台あたりにおける動画アプリの利用時間が2020年5月に7割近く増えた。1回目の緊急事態宣言終了による巣ごもり期間の終了でいったん落ち着くものの、2020年12月にも約35%増加し、その後も安定しているという。

巣ごもりで動画アプリの利用を体験した人の3〜4割がその後も使い続けているわけで、やはりそれだけ大きくライフスタイルが変わったのだなと思う。

「これは若干風の噂で聞いた、というふうに受け止めてほしいが」と前置きしながら、境氏は危機感を覗かせる。

境氏:テレビデバイスにおいて、テレビ放送を見る時間と動画サービスを見る時間の比率が、2020年末の時点で4対1ぐらいになっているという。当然テレビの方が断然大きいし、その4対1の動画サービスの方はYouTubeもあればNetflixも全部一緒くたになっているが、全体として合わせると、動画サービスは「もう一つのキー局」のような受け止められ方をされている。本当に今、ここでネット配信に本腰入れていかないと、この比率がどんどん逆転されてしまうのではないか。

「制作スタジオ(プロダクション)としてのテレビ局の機能を強化するのであれば、まだまだ可能性はあるだろう」と塚本氏。

塚本氏:アメリカの場合では、メディアコングロマリットの中で放送メディアの役割が非常に小さくなっている。

特に顕著なのはディズニー。グループ放送会社であるABC(American Broadcasting Company)の存在はグループの中で非常に小さい。その代わり、ネット配信サービスである「Disney+」などが非常に大きな存在感を持っており、コロナ禍において傘下の劇場やディズニーランド事業が不調でも、企業としての収益を確保することができている。

日本のテレビ局も制作スタジオとして高い能力を持っているし、TVerやSVODを通じて視聴者へ本格的なコンテンツを届けることができる。そこへもっと勝負をかけていくべきではないか。

■ストリーミングサービス台頭の背景にある「アメリカのテレビ事情」

アメリカにおけるストリーミングサービス台頭の背景には、アメリカのテレビ事情も大きく関係していると塚本氏。同国最大の電子機器見本市「CES(Consumer Electronics Show)」のセッションでも、その一端を感じさせる話題が多かったという。

塚本氏:ケーブルテレビが発達しているアメリカでは、自前でテレビアンテナを建てていない世帯が多い。ケーブルテレビの契約を辞めてしまうと地上波のテレビ放送も見られなくなってしまうため、テレビ局はストリーミング配信を通じて(ケーブルテレビを契約していない世帯に向けて)コンテンツ出していくしかない。

アメリカにおけるストリーミングサービス台頭の背景には「テレビのコンテンツを見てもらうには、もはやストリーミングするしかない」という切羽詰まった事情があり、それゆえどんどんシフトが進んでいるということがセッションを通じてよくわかった。

このような事情もあり、アメリカのテレビ局はストリーミングサービスを通じた番組配信に対して非常に貪欲であると塚本氏は語る。

塚本氏:あるセッションでは、同国No.1のドラマ局であるHBOと、No.2のドラマ局であるStartzの配信担当者がAmazon の担当者と一緒に登壇し、「Amazonプライム・ビデオに出していると(Alexaによる音声検索なども含めて)コンテンツが検索されやすくなる」という話をしていた。

「こうした検索技術はなかなか自分たち放送局のテクノロジーではカバーできない」「ファミリーで視聴してもらうとき、自分たちのドラマコンテンツはすごく強みである。なので、Amazonプライム・ビデオに出す」という話も上がっていた。とにかく出せるところに出してリーチ広げていくという戦略をとっている。

日本の場合はもちろん放送で制作費を回収するのが一番手っ取り早いのだとは思うが、制作スタジオという観点で考えるのならば、あらゆる配信メディアを通じて番組へのリーチそのものを増やしていくという手段を早く取ったほうがよいのではないかと思う。

奥氏:広告のターゲット配信という手段もあるが、若者こそがテレビデバイス離れを起こしているということ自体はもう否めない。ネット経由で見れる環境が作れるのだったら、そっちはやっぱりちゃんと作っておいたほうがよいと思う。「番組を見ることができない」という状況がいちばんまずい。

塚本氏:アメリカでケーブルテレビを解約した人々は、「Roku」という配信専門のセットトップボックスを経由してテレビ放送を見ている。このサービスには「The Roku Channel」というものがあり、地上波テレビの放送にダイナミックアドインサーション(動的広告挿入)で独自の広告を入れて配信している。膨大な視聴者データが取れるため、ここでの広告は、地上波テレビの広告よりも単価が高くなっている。

境氏:放送は広告ビジネスで、二次利用はコンテンツビジネス・課金で、というセオリーがずっと続いてきたが、外に目を向けてみるといろんなやり方があるのだとわかる。

塚本氏:テレビ放送をそのまま流して広告だけ差し替えてストリーミングし、それをセットトップボックスのついたテレビの画面で見る。まさにアメリカでも「一周回ってテレビ」となっている。

■ネット配信における「新たな広告ビジネス」の可能性

「日本のネット配信でも新たな広告ビジネスが生まれるのではないか」と境氏。YouTube内で起こっているという、あるトレンドを紹介した。

中田敦彦さんと宮迫博之さんの2人がYouTubeで配信する『Win Win Win』という番組がある。オリジナルのオープニング映像もあるし、テレビスタジオで専用のセットを組んで撮影している。

非常に制作費がかけられているが、実はこの番組には靴とファッションECサービスである「ロコンド」がスポンサーとしてついている。いわばYouTubeでテレビのようなことをやっている。それが成り立つのはもちろんこの2人だからとかいうのもあるだろうが、「たくさんYouTubeで人が見てくれるんだったら、テレビみたいな感覚でスポンサードする」という企業も出始めていることも事実だ。

これもYouTubeの事例だが、『トクサンTV』というチャンネルがある。草野球をやっている人たちが立ち上げた野球専門のチャンネルで登録者数は60万人ほどだが、野球専門のチャンネルということで、いろんな野球用品メーカーが「番組中で取り上げてほしい」みたいなことで、それなりの金額をスポンサードしている。有名YouTuberといえば登録者数が100〜200万人という世界だったが、60万人でも専門性があるということで、非常にターゲティングができている。

これまでのYouTubeは「若い人が自分の部屋で好き勝手喋って、何か無茶なこともする」というような感じだったのが、クオリティの高いコンテンツをプロが作って流すみたいな事例が生まれ、それが新たな広告ビジネスを生み出している。それを考えたら、テレビ局も本気出せば結構すごいいろんなことできるのではないか。

これからやるべきことは本当にネットにコンテンツを出していくっていうことだし、どうしたらどうマネタイズができるのか、どういうところに広告スポンサーしてもらえるのか、いろいろ七転八倒したら見えてくるものがあると思う。

塚本氏:何年か前にInterBEEのセッションで放送局系の制作プロダクションの部長さんに登壇してもらったが、グループ会社の放送局へ持っていった企画が通らず、その後ネット配信プラットフォームへ出したら採用されたという。

「昔は編成と上司に駄目出しされたらそこで企画はダメだったけど、今はもって行き先がたくさんあるから楽しい」という彼の言葉が印象に残っている。こういう状態になってくると、有力な作り手がみんなネット配信のほうへ流れてしまい、いわゆるプラットフォームとしてのテレビが見放されてしまうのではないか。

いまやNetflixやAmazonは、信じられないような金額で有力プロダクションの優秀なプロデューサーにコンテンツ制作を発注している。早くそこをどうグリップするか、国内の産業も考えていかなきゃいけない時代だと思う。

■テレビ局は「競争相手を変えよう」

「いま生まれているさまざまなテレビの見られ方の選択肢に入っていかなければ、総量としての放送の視聴時間は少なくなる流れになってしまう」と境氏。

境氏:テレビ局には「競争相手を変えよう」と提言したい。「直接的な競合は他局」というようなことでテレビビジネスをやっているのを、もっと視野を広げなければいけないように思う。

塚本氏:民放はこの先どうしたいのか、ということ。この先とは1年、2年という短いスパンの話ではなく、5年、10年といったスパンでどうしたいのか。自分たちのコンテンツの価値を最大化して収益を最大化するために、ネット配信をふくめてどんどん外へ出ていくのか、NHKも含めて地上波というプラットフォームを拡充させて盛り上げていくのか。どっちの手段をとるのかということを明確にすべきだと思う。

境氏:民放の中で争うのも小さいし、ましてや(同時配信など)新たな領域に向けたNHKの動きを「民業圧迫」といって押さえてしまっては、結局業界全体として損をしてしまう。

塚本氏:まさにそういうこと。敵はNHKではない。

ヨーロッパなどは非常に方向性が明らかで、アメリカの大手のプラットフォームであるYouTubeやNetflixがどんどん自分たちの文化を攻めてくることに対しての警戒感をとても強く持っている。「放送っていうのは、ネットであろうと、それから電波であろうと、放送局起源であればどんな手段であっても発信する」というスタンスをとっている。

日本政府に対しても言いたいことはあるが、まずは日本のテレビ局が「自分たちはこうする」という方向性を明確にしたうえで行政改革を促し、それからテレビという産業をどうしていくのか、まず経営者が明確にすべきではないかと思う。

奥氏:お隣同士の放送局でレーティングの取り合いをし、切磋琢磨してきたのはもちろん良かったとは思うが、それができたのもパイが広がっていたからこそ。いまは、ネット経由での視聴も出てくるわけだから、地上波全体のパイは小さくなっていく。こと若者向けにとっては、シェア論で戦略を立てても意味がない。そのパイ自体を元に戻すとか、拡大するということを考えていかなければいけない。

「誰が敵か」と考えたとき、民放がNHKを、あるいは民放が隣の局ということではなく、「放送」としてどう考えるかが大事。ネット側にお客さんがいるのであれば、全体でそちらへ行かなければいけない。

たとえば、真水としての湖が国内の放送だとすると、ネットはいわば海水の大海原。ユーザーはどこにいるかというと、真水と海水がまざった汽水湖にいる状態だ。

外洋からコンテンツが流れ込んできているが、国内の放送局は湖のなかにいる魚をみんなで釣り合っている状態。ある局が釣った魚が他局に行ったといえば「逃げられた」と感じるかも知れないが、私からすると、「湖にまだ居ていただいている魚」として等しく貴重な存在だ。魚は外洋へもどんどん出ていくことができるから、外洋側にも釣る道具がいる。

もっと大きな目線で放送というものは考えるべきだし、NHKがリードしている部分に逆に委ねてみんなで乗っていくみたいな戦略もある。1局だけでやれることと、みんなでやれることにはかなりのボリュームの差が出る。

境氏:大海原全部はわからないにしても、日常的にどれぐらい汽水化が進んでいるのかとか、どれぐらい汽水湖の魚が海の方へ出ているのか、そういったものを見ていかなければいけない。どんどんパイが少なくなっていくなかでシェア争いだけしていては、魚そのものがいなくなってしまう。

■視聴率に代わるKPIを設け、「釣り竿ごと外海へ出る」発想を

スクリーンとしてテレビデバイスは再評価されているものの、「視聴者の戻ってきた先がテレビ放送ではない」という厳しい指摘を含んだ「一周回ってテレビ論」。セッションの最後、パネリストがそれぞれテレビ局への提言を述べた。

奥氏:数年前のInterBEEでも言及したが、生活者は寝るのが早くなっている。加えて最近は巣ごもりで朝起きる時間も遅くなっている。朝のタイムスケジュールで言うと、従来から1時間ぐらいの時差が出ている状況だ。

働き方も多様化し、土日が必ずしも休日ではない人も増えてきた。そうすると、たとえば「土日は休日」という価値観に基づいた「逆L型のタイムテーブル」というものなどは、意味をなさなくなってくるかもしれない。「旗日(休日)の月曜日に家にいたら、テレビで見るものがない」という経験をした人も多いのではないだろうか。いわば今回のコロナによる巣ごもりでは、こうした状況が毎日起こったとも言える。

視聴者が家にいて、テレビを視聴される可能性はあったものの、放送局側のコンテンツ側の出し方が変わらなかった。巣ごもりの5〜6月にテレビデバイスの視聴時間は一旦上がったものの、テレビ放送の視聴時間は比較的落ち着いた。その一方で、いろんなものが見れるネット配信の視聴時間が増えていったということは、その裏付けともいえるだろう。

塚本氏:ひとつの解決策として、コンテンツの評価軸っていうものをもうちょっと複合的に見てあげる必要があるのではないか。例えば、放送における視聴率だけではなく、「ネット配信でこれだけ見られました」というように、いろんな見られ方をトータルして総合的なコンテンツ評価に繋げていくようなKPIが今後は開拓されていくべきではないだろうか。

境氏:その日の視聴率だけで相変わらずプロジェクトが評価されるようだと、結局視聴率の単位が世帯から個人へ変わっても「個人で取りやすいのはどこか」みたいなことにしかならない。それは必ずしもスポンサーのニーズとも合致していない。

これまで視聴率は、民放同士あるいはNHK含めたテレビ局同士での競争の数字だったが、これからはもっといろんな評価軸の数字をうまく作っていって、局なり、番組なりに、「うちはこういう指標でいくんだ」という独自の評価軸を採用するという発想も必要かもしれない。

塚本氏:株主に対しても、あらゆるステークホルダーに対しても、5年後、10年後を見据えた経営計画を理解してもらい、先ほどの例えで言えば「湖から飛び出る」ような、「自ら釣り竿ごと外海に出る」ような発想ができれば、まだ間に合うと思う。

「『日本はまだ間に合う』というより、いますぐ感覚を正さなければ本当に手遅れになるかも知れない」と境氏。「引き続き、私やパネリストの2人とも、あちこちで情報発信していく。今後を追っていただけると、また新たな知見になるかもしれない」と述べ、1時間強のセッションをしめくくった。