調査結果から見える意外な現実~生活者調査「JNNデータバンク」が持つ貴重な価値<vol.2>

編集部

JNNデータバンクとは、株式会社TBSテレビ(以下、TBS)をキー局とする民間テレビ放送ネットワークであるJNN(Japan News Network)加盟28社により企画・実施されている全国生活者調査。本項前編<生活者調査「JNNデータバンク」が持つ貴重な価値~50年近く蓄積されたシングルソースデータ~>では調査の概要についてTBS編成局マーケティング部の担当部長・江利川滋氏に調査の概要について伺ったが、後編では同部の吉賀敬章氏と内山順太氏にも加わってもらい、調査結果をひも解きながら同調査の貴重な価値について伺った。

■「代表性」が強く生活者の姿を明確に映し出す調査

JNNデータバンクの強みには、前編で述べたように長年にわたる調査であるという「時系列性」と、多彩な調査項目による「網羅性」があるが、生活者の姿を確実に映し出す「代表性」も優位な点であるという。

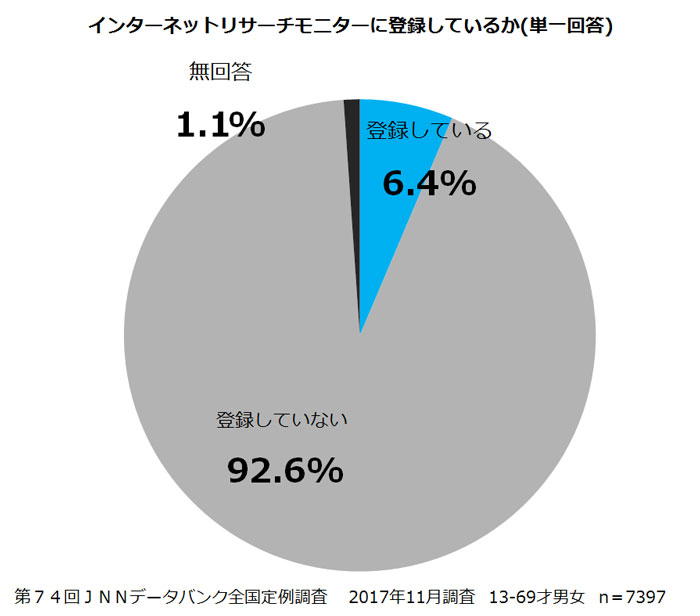

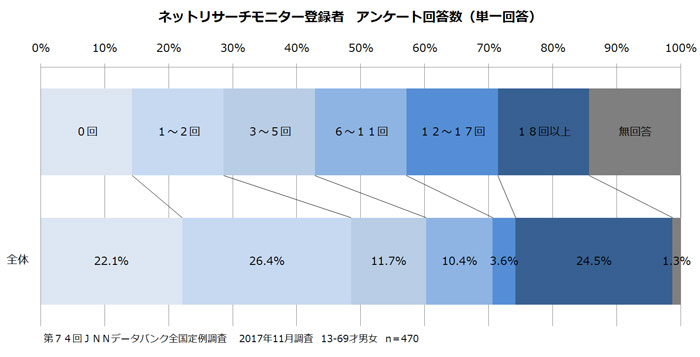

第74回JNNデータバンク全国定例調査(2017年11月調査)によると、「あなたは、現在、ネットリサーチ会社の回答者モニターに登録していますか」という問いに対し、「登録している」と答えたのは全体の6.4%。モニター登録者の内訳は全体に比べて「TEEN・M1・F3」の比率が低く、反対に「F1・F2」の比率が高い。また、半年間のアンケート回答数を見ると、最も多い「1~2回」に次いで「18回以上」が続いていた。

以上のように、ネットリサーチ会社の回答者モニターは性別・年代の偏りや、同じ人が何度も回答している可能性も念頭に置く必要がある。一方、JNNデータバンクは年代・性別の人口分布を踏まえて、エリア・サンプリングという手法で回答者を選んでいるため、「代表性」のあるサンプル調査だということが分かる。

「ネットリサーチは費用が手頃で即時性があるため、その利点を理解した上で、弊社でも活用しています。JNNデータバンクが特に有用なのは、全体状況やトレンドの動きを正確に把握する、という目的で使う時です。どちらの調査にもそれぞれ役割があり、用途に合わせて使い分けることが重要だと思います」と内山氏は語る。

■「網羅性」も活かすことにより、さらに綿密な分析が可能に

JNNデータバンクはテレビ局であるTBSが主導して行っているため、メディア接触に関する項目が多いのも特徴的だ。内山氏は「テレビに関する調査では、約6割の人が“かかさず観る番組が何本かある”と答えていて、これは40年以上にわたり安定しています」と、過去も現在もこの項目については基本的に変わっていないことを示す。

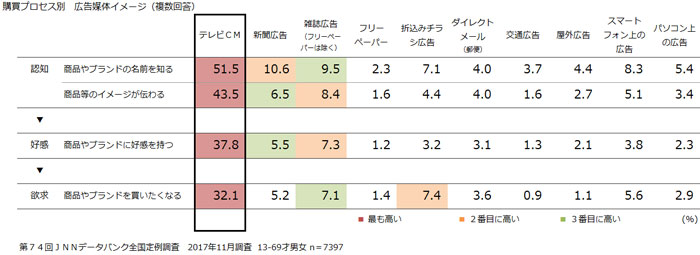

そしてさらに、第74回JNNデータバンク全国定例調査の「購買プロセス別 広告媒体イメージ」の項目においては、「認知、好感(興味)、欲求、いずれのプロセスにおいても、テレビCMが圧倒的に高くなっており、その効果が他の媒体の広告と比較しても高いことが分かります」と内山氏は続ける。

同調査によると、商品やブランドの名前を知るのはテレビCM(51.5%)、新聞広告(10.6%)、雑誌広告(9.5%)であり、商品等のイメージが伝わるのはテレビCM(43.5%)、雑誌広告(8.4%)、新聞広告(6.5%)と続いており、テレビCMの優位性が見て取れる。

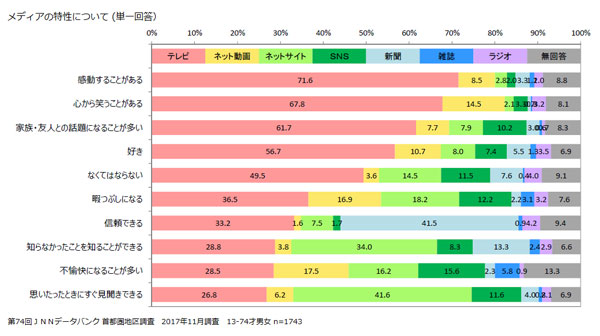

一方で、それぞれのメディアの媒体特性を知ることも重要だ。同調査のなかで、特に首都圏地区で調査された項目に、テレビ、ネット動画、ネットサイト、SNS、新聞、雑誌、ラジオといったメディアについて、人々が持っている印象についての項目がある。

これによると、「感動することがある」、「心から笑うことがある」、「家族・友人との話題になることが多い」などは6割以上の人がテレビを選んでいるが、「知らなかったことを知ることができる」、「思いたったときにすぐ見聞きできる」などはテレビよりネットサイトを選ぶ人が多かった。ネットの普及と同時に、世の中における興味関心の領域が広がり、情報入手経路がネットにも多く流れていることがうかがえる結果といえる。

このような分析ができるのも、「代表性」と「網羅性」を備えた「JNNデータバンク」の利点である。

■テレビ局が持つマーケティングデータの可能性を探り続ける

以上のように、JNNデータバンクは非常に充実したシングルソースデータを保有しているが、今後はさらなるデータの活用を見据えている。

吉賀氏は、「データバンクは単なる行動データではなく、調査対象者のプロフィールなど、調査に付く“顔”をたくさん持っています。これを単なるデータとして活用するだけではなく、たとえばクライアントが持っているブランドの調査データに、より深い“顔”を付けるような活用方法を目指しています」と語る。

さらに吉賀氏は、「データに世の中を的確に反映している代表性があるからこそ、自社・他社保有データなど、さまざまなデータと組み合わせて、生活者をより深いレイヤーで分析していくことができ、テレビ局が持つマーケティングデータの中核としての可能性をより深く掘り下げていきたいと思います」と続け、JNNデータバンクの将来を見据える。

また江利川氏は、「複数の独立した調査データを統合させるデータフュージョンにもJNNデータバンクが役立つのではないかと考えています。たとえばテレビの視聴データに肉付けをするために、シングルソースデータとして膨大なデータ量があるデータバンクを用いられないか、アイデアを練っています」と語る。

JNNデータバンクが継続して貴重なデータを積み重ね、新たな活用方法でさらに有用なものへと進化させていくことに、今後も注目していきたい。