ポリゴン塩田氏が語った、世界競争に勝ち抜くキーワードは「アジアンエッジ」~香港フィルマート2018レポート前編

ジャーナリスト 長谷川朋子

世界を相手に長年にわたってデジタルアニメーション制作を手掛けているポリゴン・ピクチュアズの代表取締役/CEOの塩田周三氏が3月21日、アジア最大級のエンタメコンテンツマーケット「香港フィルマート」(開催期間:3月19日~22日/主催:香港貿易発展局)の特別セッションに登壇した。世界各国から業界人が集まる場所で塩田氏が語ったのは世界競争の勝ち抜き方だった。

■ポリゴン・ピクチュアズが日本企業初、Netflixと組めたワケ

ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役/CEOの塩田周三氏

ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役/CEOの塩田周三氏香港の眺めを象徴するビクトリア湾に面したコンベンション&エキシビションセンターで毎年3月に開催されているアジア最大規模の国際エンターテインメントコンテンツマーケット「香港フィルマート」。映画やテレビ、デジタルコンテンツの国際取引が行われるなか、アジア市場が注目するテーマを掲げた様々なセミナーやマッチングイベントなども行われ、塩田氏は「デジタル・エンターテインメント・サミット2018」の基調講演として登壇した。

今年35周年を迎えるポリゴン・ピクチュアズは、これまで国内外で数々のデジタルアニメーション制作を手掛けている。世界でその実績は高く評価されており、2012年は『トランスフォーマー プライム』が第39回デイタイム・エミー賞を受賞。翌年2013年には『トロン:ライジング』が第40回アニー賞、『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』が第40回デイタイム・エミー賞を受賞。『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』は翌年の第41回デイタイム・エミー賞も受賞しており、2年連続のエミー賞受賞を果たした。また、2016年には『山賊の娘ローニャ』が第4回国際エミー賞を受賞。2017年の第44回デイタイム・エミー賞では『Lost in Oz: Extended Adventure』が子供向けアニメーション番組部門で最優秀賞を受賞した。さらに、今年の第45回デイタイム・エミー賞でも『Lost in Oz』が同賞にノミネートされている。

こうして成功を収めてきたなかで、塩田氏は国際的に活動するアジアのプロデューサーなどが多く集まる参加者に向けて「ディズニー作品のプロジェクトなどを担当するなかで、アジアの、そして日本のスタジオとしてどのように差別化を図ってきたのか、その辺りからお伝えしたいと思います」と話を続けた。

塩田氏の基調講演で司会を務めた映像フェスティバル・DigiCon6 ASIA事務局の海外アライアンス担当結城崇史氏(TBS)※写真左

塩田氏の基調講演で司会を務めた映像フェスティバル・DigiCon6 ASIA事務局の海外アライアンス担当結城崇史氏(TBS)※写真左「北米のアニメスタジオと比べると、規模の小ささを感じざるを得ません。また伝統的なアニメーションを作り続けてきた日本に対して、トレンドも変化に富んでいます。ですから、北米に進出する時に、独自の戦略を持つべきだと思いました。その戦略とは、『よりクリエイティブな作品を作ること』でした。改めてそれを決意し、作り続けています」(塩田氏)

そんななかで、Netflixとも組み、『シドニアの騎士』はNetflixが日本でサービス展開する以前から、日本で唯一のコンテンツとして世界配信されていることもよく知られた話である。

「日本では大人になっても、アニメーションを楽しむ視聴者がいます。そんな大人に向けて放送では主に深夜帯、近年はインターネットのプラットフォームで様々な作品が配信されています。一方で、アメリカやヨーロッパではアニメーションはキッズ向けのものと考えられていますから、放送枠が限られます。そこで、大人も楽しめるアニメーションを、Netflixを通じて表現しています。『シドニアの騎士』や『亜人』、『BLAME!』などがそうです。今年1月からは『GODZILLA 怪獣惑星』の配信が開始されました。」(塩田氏)

■絵文字の“うんこマーク”はアジア特有のクリエイティブ表現だ

続いて、塩田氏は「Asian Edge」というキーワードを会場のスクリーンに映し出し、アジアの優位性について追及した。

「我々がやりたいことは、品質を確保しながらライバルとも協力し、作品を世界に打ち出していくことです。アメリカやヨーロッパにはないアニメーションを作り出し、世界中の方に観てもらいたいと思っています。それを実現するためのカギとなるのが“Asian Edge”です。1963年に日本で初めて放送されたアニメーションである『鉄腕アトム』は30分枠の連続シリーズを展開しました。予算の限りもあったことから、工夫する必要があったと聞きます。その工夫とは、セル画の枚数を極端に減らして表現するというやり方です。それが人気を得て、日本のアニメーションを確立させていきました。近年、アジアの国々のアニメーション制作力は高まっていますし、自分なりのスタイルを見出し、スタジオを発展させていくための方法も編み出しているようにみえます。独自の手法を探し出すことが大事だと思います」(塩田氏)

一方、塩田氏はアジアの優位性は技術力に限らないことも示唆した。

「アジアには共通の歴史と文化があります。例えば、漢字。漢字は象形文字、要はピクトグラムなんですよね。漢字を用いて意思伝達を長年行ってきたアジアの国々の方々は、自ずとビジュアルコミュニケーション力が高いのでは、というのが持論です」(塩田氏)

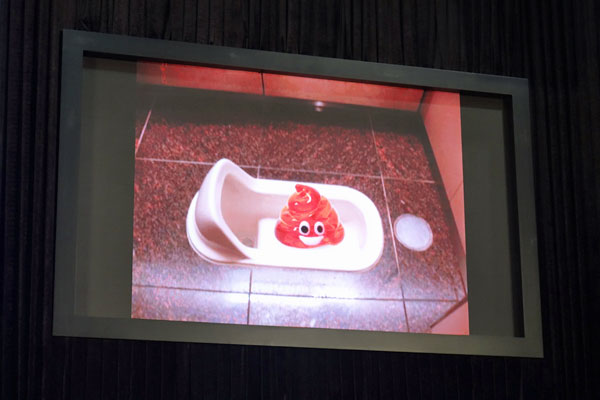

その一例として、あるアニメーション画像をスクリーンに映し出すと、会場が笑いに包まれた。その画像とは、和式(アジア式)便器に置かれ、ニコっと笑っている、絵文字の“うんこマーク”だった。

「これは“うんこ”ですけれど、顔つきがかわいいですよね。この“うんこ”の絵文字が世界中で使われていることに驚いています。これはひとつのアジア特有の文化的な表現だと思うんです。西洋式トイレではこのような形状の“うんこ”になりませんから。違うのに、ビジュアルインパクトが強いから世界中に受け入れられるんでしょうね。違いを観察し、それをビジュアルで表現し、異文化のコミュニケーションを提供していくこと。それがアジア文化から生み出すことができる独自のクリエイティブに繋がっていくのです」(塩田氏)

最後に塩田氏は「Netflixをはじめ、いろいろなビジネスパートナーとの協力によって、我々の作品を世界中の方に観てもらい、これまで前に進んでいくことができました。クリエイティブ性のあるアニメーション制作を今後も続けていきたいと思っています」と語り、締めくくった。世界で勝ち抜くためのビジネス戦略を語るなかで、ユーモアにも長けた塩田氏の講演に会場の熱も高まった。

塩田氏の講演後には、「デジタル・エンターテインメント・サミット2018」の第2部として、ストリーミングサービスを提供する日本、香港、韓国を代表する3社によるパネルディスカッションも行われた。日本は「ニコニコ動画」を展開するドワンゴの広報部部長・松本晶子氏が、香港はアジアをベースとした「Uplive」のPR&マーケティングマネージャー・Pakkting Tse氏、韓国は“韓国のグーグル”として知られる「Naver」からKim Joon Hoo氏が登壇し、それぞれのサービスについて語られた。

デジタル・エンターテイメント・サミット第2部に登壇したドワンゴ松本氏ら。

デジタル・エンターテイメント・サミット第2部に登壇したドワンゴ松本氏ら。「香港フィルマート」には中国各地域から放送局やiQYI(愛奇芸)などの動画配信サービス企業も参加し、代表団が登壇するセッションも注目を集めた。後編のレポートで紹介していく。