日テレ最新放送・配信システム まるわかりパネルトーク【クリエイティブテクノロジーラボ レポート】

編集部

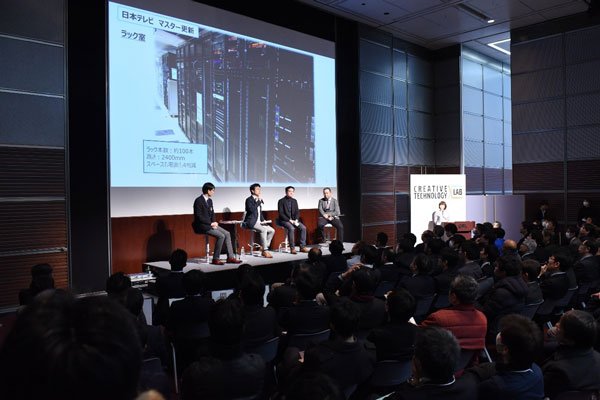

2018年3月6日、7日の両日、日テレタワーにて、日本テレビ技術統括局・日テレラボが主催する“クリエイティブテクノロジーラボ(CREATIVE TECHNOLOGY LAB)”が開催。同イベントは最新テクノロジーを活用したクリエイティブとビジネスを体感する「学びと体験のイベント」となっているが、今回はその中の一つ、2017年同局で更新された放送・配信システム導入の最新事例を紹介するセッション「日テレ最新放送・配信システム まるわかりパネルトーク」の模様をお届けする。

登壇者:御﨑芳仁氏・岡﨑邦章氏・須加知也氏・大竹弘一氏(技術統括局)

■アンドロイド・ERICAが司会進行アシスタントで登場

同局は2017年に、マスター、報道スタジオ、動画配信の3設備を更新した。構想から延べ4~5年かかっての更新となったわけだが、そこに至るまでの過程や新たな更新内容、大変だった点等、現場ならではの実体験エピソードを語らう本音パネルトークは、同イベント最後のセッションというだけあり、会場にはたくさんの放送関係者が集まった。

まず初めに、司会進行の上重聡アナウンサー(右)とともにアンドロイド・ERICA(左)がアシスタントを務める形で登場。同セッションの概要を伝え、登壇者にバトンタッチする形でトークセッションは開始された。

■日テレ2017年度更新の新設備のポイント

冒頭、MCを務める大竹氏の挨拶からセッションは開始。さっそく各設備担当者に、自己紹介と業務内容及び新設備のポイントについて聞いた。

■マスター更新:御﨑芳仁氏

入社から13年間マスター業務に携わってきた御﨑氏は、マスター業務について「オンエア前の全ての放送素材が集まって来る場所であり、それを一つにまとめて放送を送り出す場所」と簡潔に紹介。そして、普段は見ることのできないマスターの監視室やラック室のスライド等、現場の映像をスライドで流しながら、「今回の更新では省スペースやエコを意識した作りになっている」と伝え、マスター更新が決まってから今日に至るまでの過程が説明された。

マスター更新の計画が始まったのは、2013年の1月。まだ、東日本大震災の記憶も新しかったことから、マスター更新の全体方針を「安定維持と迅速かつ確実な緊急編成対応」と掲げた。そして、基本計画方針を「現行設備の良いところは残し、改善すべきところは根本的に解決」と定め、この機能は本当に必要なのか、もっと良い手法はないのかといったことを何度も検討したという。

新設備の特徴は以下と紹介した。

・ファイル化対応(XDCAM対応、下見ワークフロー)

・12セグにワンセグなどの複数サービスを連動させて、データ変更をまとめて行えるようにしたことで緊急対応が容易かつ迅速に

・地上波サービスと衛星サービスの設備を一部分離することでメンテナンスの安全性向上

・5つの主な新機能

1.別出し副音声機能

2.緊急地震速報チャイム音高速化

3.リアルタイム字幕の高速化

4.柔軟なマルチチャンネル編成

5.CM連動データ放送

・従来は3ヵ月を要した新人の基本オペレーションを、わずか3週間でマスターできるようにする

そして、全体的な改善として、コンパクト化、安全化、エコ化、大幅な効率化を図り、スペースや消費電力は4割削減につながったという。

■報道スタジオ更新:岡﨑邦章氏

入社20年目となる岡﨑氏は、カメラマンやマスター業務を経て報道技術部に配属。現在は報道スタジオTDを務めており、今回の報道スタジオの更新に携わった。まず、報道フロアの概要について、レイアウトを用いながら解説がなされ、「報道フロアは大きく分けて3つのエリアに分かれており、事務エリアやサブコン、マスターが隔たりなく隣接しているのが大きな特徴」と伝えられた。

次に、今回の報道スタジオ更新のコンセプトを、「堅牢性・安全性を重視した地上波ニュース制作。省力化と確実な運行を目指した日テレNews24制作」とし、主な課題点として、以下3つを挙げた。

1.報道フロアでの番組制作の継続が必須

2.現場施工における、隣接する事務フロアやサブコンへの騒音対策

3.有事に備えるべく、報道特有設備のスムーズな切り替え

これら課題に対し岡﨑氏は、「更新工程を明確化し、同時に工事を行うのではなく、あえて玉突きを行いながら設備工事を行っていくことにした」と、進行状況を説明した。

また、更新した新設備として目新しいのは、「OTCシステムとLOOPシステムの2つを導入したこと」とし、運用面等で大幅な作業の効率化が図れたとした。

■動画配信(Hulu):須加知也氏

技術職として入社し20年余、送信担当やマスター担当、スカパーなど外部へ2度出向し、その後も複数の業務を経験し現職に至る須加氏は、動画配信サービスHuluの概要について説明。「現在5万本以上のコンテンツを有し、会員数は160万人を突破」、主な業務内容は、「コンテンツ配信技術、サイトやアプリ制作、個人ユーザ把握と分析」とした。

そして2017年5月に動画配信プラットフォームを更新。「本来ならばスライドで紹介したいところだが、クラウドで管理しているため画像がなく、更新のポイントについてはこの後のセッションでお話する」とした。

■うちの設備のここがスゴイ&新設備で大変だったこと

自己紹介および各設備の概要が伝えられたところでパネルトークが開始。大竹氏は「気になるところをどんどん聞いて行きたい」とし、まずは“うちの設備のここがスゴイ!”点をそれぞれ発表してもらうことになった。

マスターの御﨑氏は、今回新機能として加わった「別出し副音声機能」を挙げ、「本当はイレギュラー対応時に隠し玉として使用する機能だと思っていたが、昨年10月から一気に、ドラマなどの5番組の解説放送に使用することに決まった」と伝えられた。大竹氏から、「これまでトラブルはあったか。もしトラブルが起きたらどうするのか」と尋ねられると、「開始からこれまでトラブルは一度もなかった」とし、「この運用の場合、本編の主音声はすでに搬入されているため、トラブル等で副音声用のメディアの搬入が間に合わない場合でも、副音声だけを中止することはできる。実はこれも新しい機能の利点の一つで、従来は、制作段階でトラブルがあると、送出用のメディアが搬入されずに副音声だけでなくOA自体ができなくなる可能性があった。」と説明した。ただし、「トラブルにより副音声を中止することは可能だが、中止するとなれば各所に多大な迷惑をかけることになるため、オンエアできるギリギリまでは中止せずに副音声を送るスタンスである」と伝えた。

報道スタジオの岡﨑氏は、「各サブとマスターの特徴」を挙げた。まずNews1サブでは、メインモニタ棚に80台分くらいの液晶モニターを並べ、故障リスク軽減と視認の良さを確立した設備が整ったという。続くNews2サブでは、OTCシステムとLOOPシステムが導入されたことを挙げた。そして、自身も関わったという日テレNews24のマスターの更新においては、「緊急報道作業を手動で行うのが特徴」とし、「マスターというよりサブコン状態」と例えた。また、地震災害も多かったことから、情報カメラと地震スキップバックシステムの連携を行ったことも挙げ、「地震発生時の様子を素早く切り出して、鮮明な画像で届けられるようになった」と話した。

動画配信の須加氏は、「マルチデバイス化に伴う全デバイスの最適化」を挙げ、AppleとAndroidの仕様は似ても似つかないことや、非常に多くの組み合わせを細かく制御して全デバイスの最適化を行ったことが伝えられた。

大竹氏から「Huluのユーザの要望もあると思うが、コンテンツのリクエストや入手について大変な点はないか」と尋ねられると、「最初に日本でサービスを開始した2008年当時に比べると、コンテンツを提供してくれるパートナー企業からのセキュリティーレベルの要望が桁違いに高くなった。いいコンテンツを得るためにはセキュリティー対策が必要不可欠となるため、全デバイスで要求を満たすのが本当に大変だった」と更新時は一大事業だったと振り返った。須加氏によると、「今回の更新に伴う移行は、サービスを継続しながら行わなければならなかったため、入会はもちろん、退会を望むユーザの負担にならぬよう慎重に行った。ユーザには迷惑をかけられない、配給会社にもきちんとした態勢を整えなければならなかった」と板挟みのような状態だったことが伝えられた。

その流れで話題は“大変だったこと”に移り、岡﨑氏は報道スタジオで大変だった点に、「騒音対策」を挙げ、「オンエア中は工事音が漏れる可能性もあるため、その間は作業を止めてもらった。しかし前もって計画していても、有事があれば報道が優先になるため計画通りに進まなかったりと、業者側も大変だったと思う」と振り返り、「基本的に作業は深夜行ってもらっていたが、報道フロアの構造上、大人数の記者が作業している中で業者も間をくぐるように作業をしていた」と、当時の状況を説明した。

また、マスターの御﨑氏は、大変だったことを、「アナログ放送が終わって楽になるかと思えば、逆に増えたサービスもあり、その一つ一つをテストするとなると、以前にも増して作業量は増えているように感じる」と述べた。大竹氏から、「そうした中、どうやって新人の基本オペレーションを3週間でマスターさせられるようにしたのか」と問われ、「今回の更新ではたくさん機能を追加し、システムもより複雑になったが、その分ユーザインターフェースはシンプルにしてある。例えば非常にたくさんある監視用のモニターには、新人用に重要な箇所に枠を付けて“最低ここだけは見なさい”という目印にしたり、以前はMD(マスターディレクター)とオペレーターの距離は20歩離れていたが、今は4歩の距離で、すぐに質問や相談できる環境作りを行ったりした」と回答した。

■技術が進化する中、更新作業で工夫した点

マスターの御﨑氏は、「検討からカットオーバーまで4年半あまり。当初は各所で集まりタスクグループも作って議論し、“これで行こう!”と議事録を残してやったが、いざ作り始めると、“その機能はもういらない”、“新たにこの機能を加えてほしい”といった要望が増えた」と。それでも「いいものを作って行こう!」という全体の意識が一致していたため、「メーカーさんにもご協力いただき完成した」と伝えた。

報道スタジオの岡﨑氏は、「OTCシステムの導入が一番悩んだ。ノウハウを持っていなかった分、系列局に見学に行き、見聞きしたものをフィードバックし、どのような運行にするか、長い時間検討した」と。しかしながら、OTCシステムの導入により、送出プレイリストを自動で作成できたり、オンエア中の急な変更でも、自動でアサインし直し、正確にVTRを送り出せるようになったりと、「使い勝手の面でも良くなり、長い検討も意味があった」とした。

動画配信の須加氏は、ユーザの要求がダイレクトに耳に届くことから「求められるサービスレベルに対応するために、自分たちのプラットフォームを作ったという側面がある」と更新時の工夫点を挙げた。また、「今回の更新できちんとした土壌ができたことで、新しい作品にどんどんチャレンジできたし、スピードに対応するための仕組みをようやく手に入れたという雰囲気がある」と、今後の動画配信の可能性に大きな広がりを見せたことが伝えられた。とはいえ、進化の速いジャンルでもあるため、「ユーザの要望の変化もスピード感があるのではないか」と大竹氏が問うと、「本当にその通り。4年前に比べると、AndroidのOSのバージョンも違うし、PCの挙動も異なる。以前のデバイスを持っている方に今後使えなくなるというアナウンスをするのが非常に心苦しい。だから、以前のデバイスを維持しながらも、新しいデバイスに照らしていけるような工夫をもっとしたいし、うまくユーザとコミュニケーションを取りながら、そうした経験が資産として増えていくといいなと思う」と続けた。

以上が3設備の更新におけるパネルディスカッションの内容となるが、業務は異なれど、最終的にはユーザがいる、ユーザに届けるという点では共通する想いを抱えていることがよくわかるセッションであった。