KDDI×TVer×REVISIO 最新データから見るコネクテッドTVの未来 〜Advertising Week Asia 2024レポート

編集部

左から)KDDI株式会社 後舎満氏、株式会社TVer 中川卓也氏、REVISIO株式会社 郡谷康士氏

今年で9回目を迎える広告・マーケティング業界向けカンファレンス「Advertising Week Asia」が2024年9月17〜20日、東京アメリカンクラブで開催。今後のライブ体験、ヒューマンインタラクションを主軸にさまざまなセッションが行われた。本記事では、9月19日開催のセッション「最新データから見るコネクテッドTVの未来」をレポートする。

本セッションでは、REVISIO株式会社 代表取締役社長の郡谷康士氏、KDDI株式会社 ブランド・コミュニケーション本部 コミュニケーションデザイン部メディア企画グループ グループリーダーの後舎 満氏、株式会社TVer 広告事業本部カスタマーサクセス部 部長の中川卓也氏が登壇。

刻々と変化する日本でのコネクテッドTV(CTV)視聴状況について、最新のデータをもとに、事業会社であるKDDI、プラットフォーマーであるTVer、データ会社であるREVISIOの3者の視点から、それぞれの取り組みについてディスカッションが行われた。

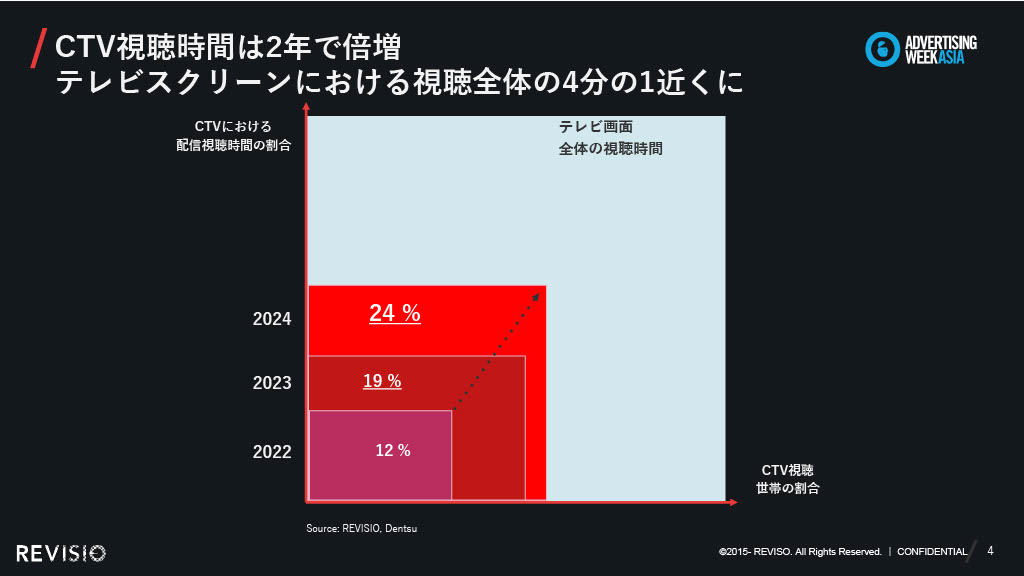

■テレビスクリーンでのCTV視聴は全体の24%に成長

最初に郡谷氏が、日本におけるテレビスクリーン市場の現状について、最新のデータを用いて解説する。

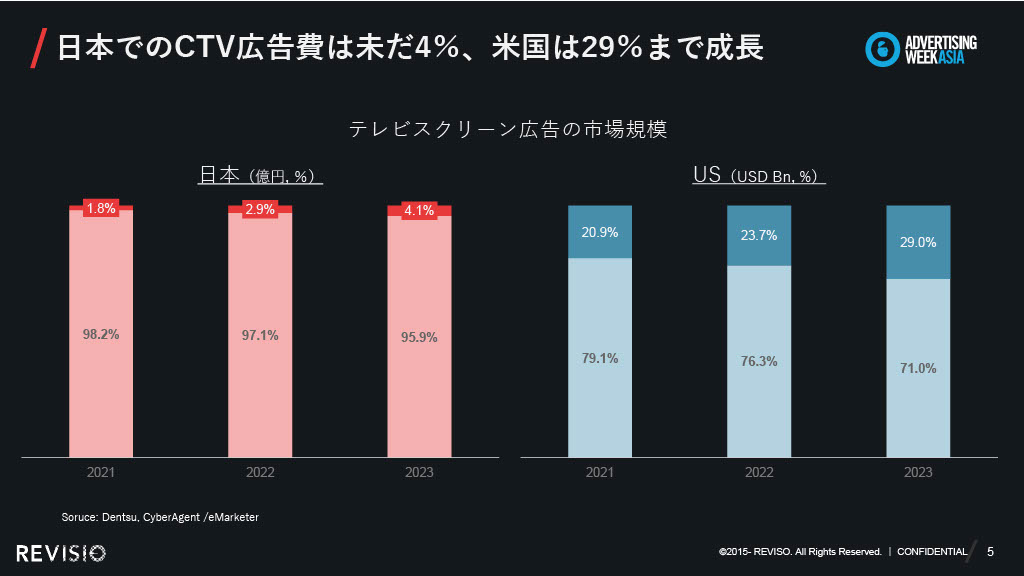

テレビスクリーンの総視聴時間におけるコネクテッドTVの割合は急増しており、全体の24%を占めるまでに成長。コネクテッドTVの広告費については全体の4%にとどまっているが、アメリカではコネクテッドTV広告が全体の29%を占めているという。

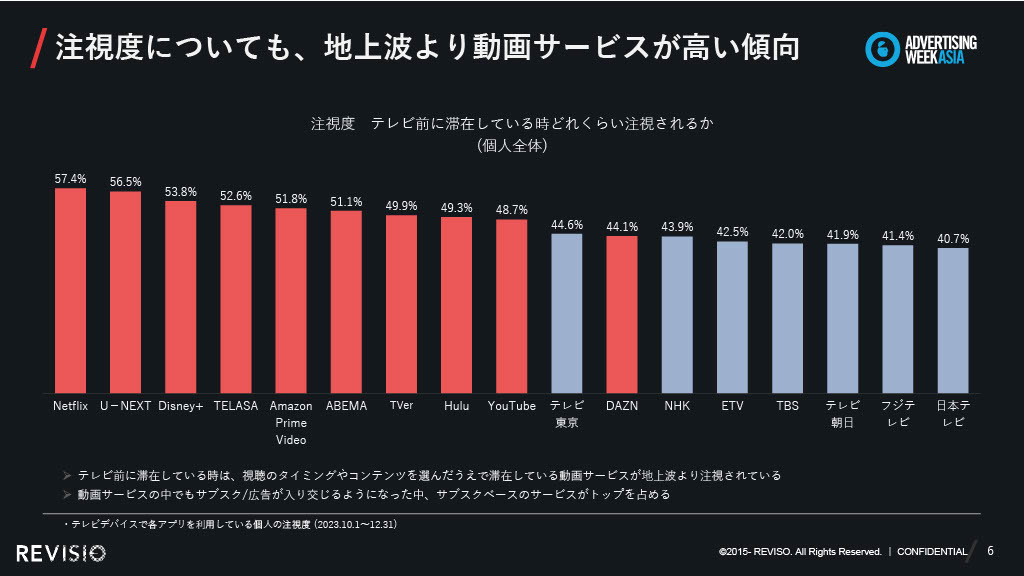

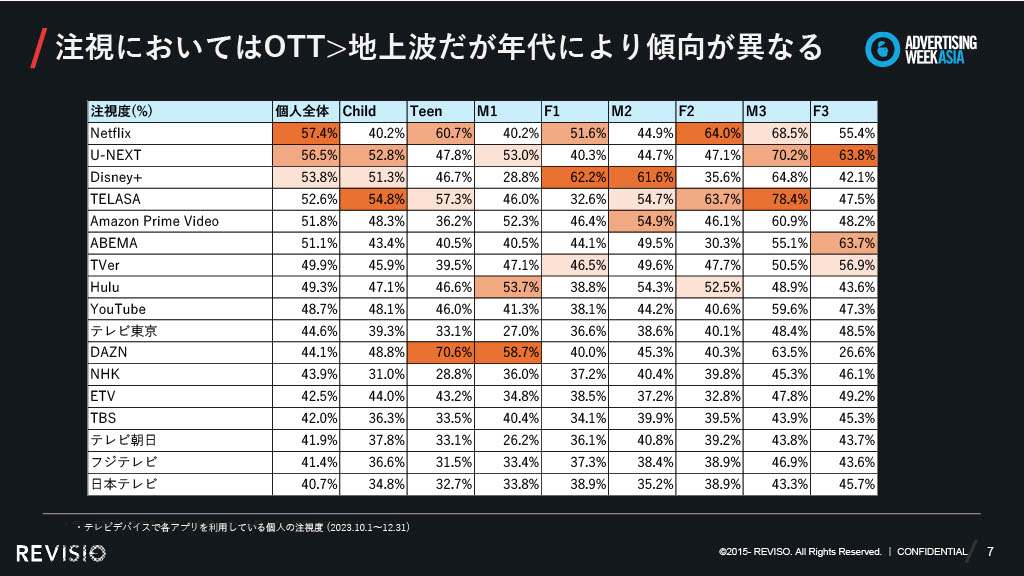

その一方で郡谷氏は「日本でも今後の成長が期待される」と、画面の注視度に関するデータを紹介。「日本においては地上波よりもコネクテッドTVのほうが画面の注視度が高く、「コストパフォーマンスの面で見ると良い」とする一方で、「年代によってその傾向には違いもある」とした。

サービスと年代軸で見た注視度を比較するデータを示しながら、「地上波とOTTとでは、その違いが顕著に現れている」と指摘。「テレビ由来のコンテンツが基本のTVerでは、視聴傾向が地上波と似ており、他のOTTサービスとは一線を画している」と語る。

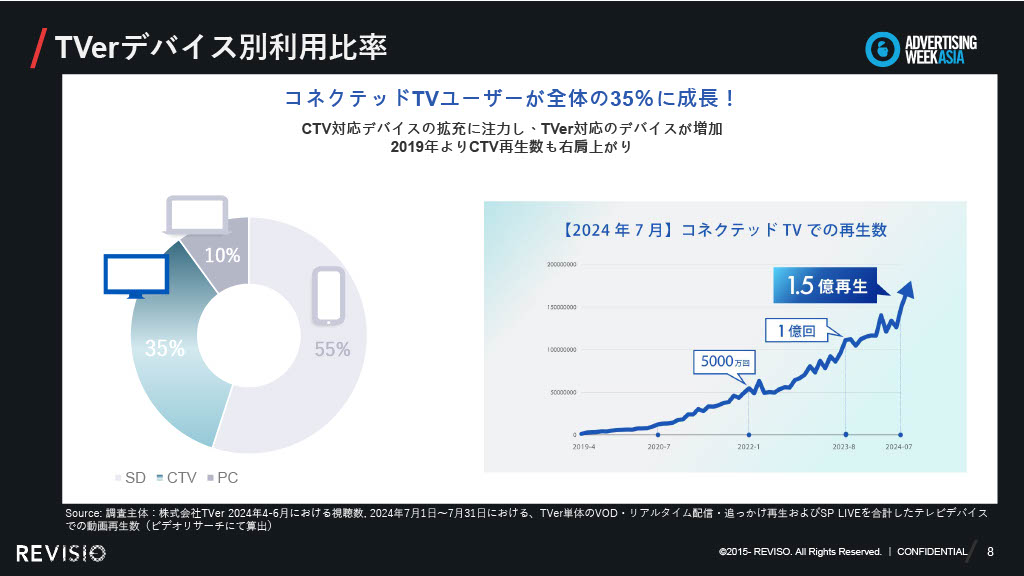

これを受けて中川氏は、「今年8月の時点で、コネクテッドTVを経由したTVerの視聴は全体の36%に達した」とコメント。「全デバイスで視聴数が急激に伸びている中で、特にコネクテッドTVの伸びが大きく、シェアも相対的に増えた」としつつ、「これからはコネクテッドTVでの視聴が当たり前の存在になっていくのではないか」と意見を述べる。

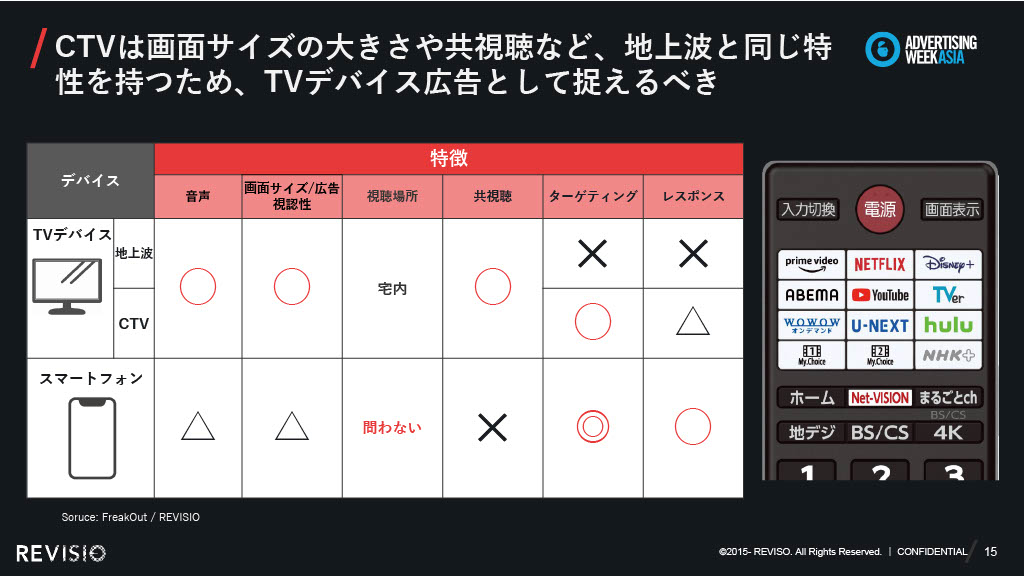

「視聴者からすると、『放送で見ているか』『通信で見ているか』という違いを意識することはない。メディアプランニングにおいても、地上波とコネクテッドTVを同じ『テレビデバイス面』にまとめ、どのように予算を配分していくかという見方に変えていく必要があると思う」(中川氏)

これに対して「お客様のメディア接触状況は多様化しており、コネクテッドTVもその一つと捉えている」と後舎氏。「お客様視点に立って柔軟にメディアプランニングの形を変化させていく必要があると考えている」とした。

■海外市場では「プログラマティック広告<直接取引」。広告主がCTVに求める価値

続いて郡谷氏が、コネクテッドTVのグローバル市場に関するデータを紹介。日本の状況と重ねながら、3者のディスカッションへとつなげていく。

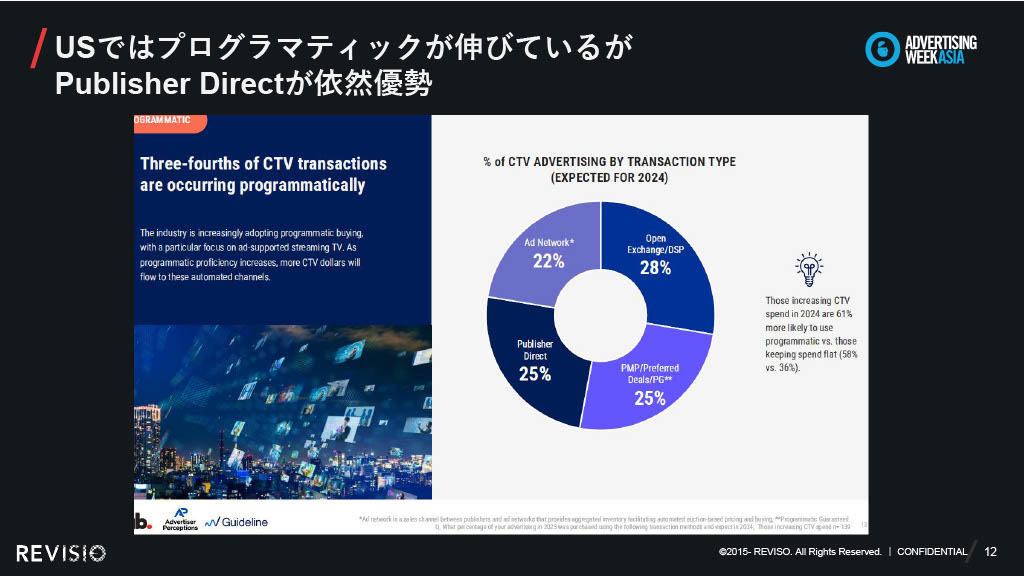

まず、広告取引の形態について。アメリカにおいては、属性等に応じて自動的に出し分けを行うプログラマティック広告が伸びているものの、依然として広告主が枠を指定して購入するPublisher Direct(直接取引)の形が優勢。前者についても「PMP(Private Market Place)」と呼ばれる、一部顧客に限定した取引マーケットが多くを占めるようになっているという。

これに対して中川氏は、「日本のコネクテッドTVにおいてはターゲティングに使えるデータや効果測定の要素の少なさといった課題がある」としたうえで、「さまざまなベンダーとともにソリューションを開発していきたいと考えている」とコメントする。

「現状OTTに広告出稿可能なメディアの数が限られる日本では、直接取引でも各メディアが保有するデータを活用させてもらいながらある程度プランニングのコントロールができると考えている。ただ、今後日本で広告出稿可能なOTTが増えた際には、プログラマティック広告を活用してメディア横断で、より効率的な買い付けをしていこうという話にはなると思う」(後舎氏)

「アメリカではメディアが群雄割拠して、競争がどんどん激しくなっており、CPM(1,000インプレッションあたりの広告料金)引き下げのプレッシャーを受けているという話が実際の問題として起きている」(郡谷氏)

「媒体はいい枠を高く売りたいし、広告主は枠を効率的に買いたい。需給のバランスだとは思うが、媒体としては、高い枠がなぜ高いのか、そこにどんな価値があるのかをしっかり提示していくことも義務だと思う」(中川氏)

「媒体の選択肢が増えることについてはウェルカムなこと。多様な選択肢がある中で最適なプランニングを行い、より良いコミュニケーションを実現していくために適した媒体へ投資をしてきたい。単に価格面だけではなく、質も伴った価値のある広告枠をご提供いただき、それを活用させて頂くことでお客様とより良いコミュニケーションが実現できて、媒体も提供価値に見合った対価を得ることができる、双方にとって最適な形でビジネスできるのが理想だと思う」(後舎氏)

ここで中川氏が、TVerで展開するコンテンツ連動型広告の成功事例を紹介。

「アサヒ生ビール 通称マルエフ」のCMにおいて、ドラマの最終回配信の中でCM出演された芳根京子さんが「キャストのみなさん、おつかれ生です」とキャスト陣に呼びかけるものや、11月22日“いい夫婦の日”限定で松下洸平さんが「いい夫婦の日、マルエフでゆったり過ごしませんか?」と呼びかけるバージョンが制作され高い好感度を得た事例があった。

【関連記事】“新しいマス”として期待のTVer、クリエイティブ視点で考える動画広告コミュニケーション戦略とは?〜TVer Biz Conference 2024

この施策を振り返り、中川氏は「広告がコンテンツと連動することで大きな反響を生み出すことができた」とコメント。「もちろん地上波においてもコンテンツや状況と連動した広告の対応を行っているが」と前置きしつつ、「TVerの場合は内容の柔軟性や、ターゲットごとの出し分けなど、デジタル広告ならではの展開が活きやすい」とした。

「いままで地上波のみであったテレビスクリーンにコネクテッドTVが加わることで、これまで以上にマーケティングの可能性が広がるということを、データ会社の側からも感じる」と郡谷氏。

「コネクテッドTVはテレビとスマートフォンの交わったものだから、デジタル媒体であるという見方であった」としつつ、「視聴者の側から見ると、テレビとスマートフォンはまったく異なった視聴体験」と指摘。「スマートフォンならば『クリックさせる』というように、テレビにはテレビとしてのマーケティング特性がある」と示唆する。

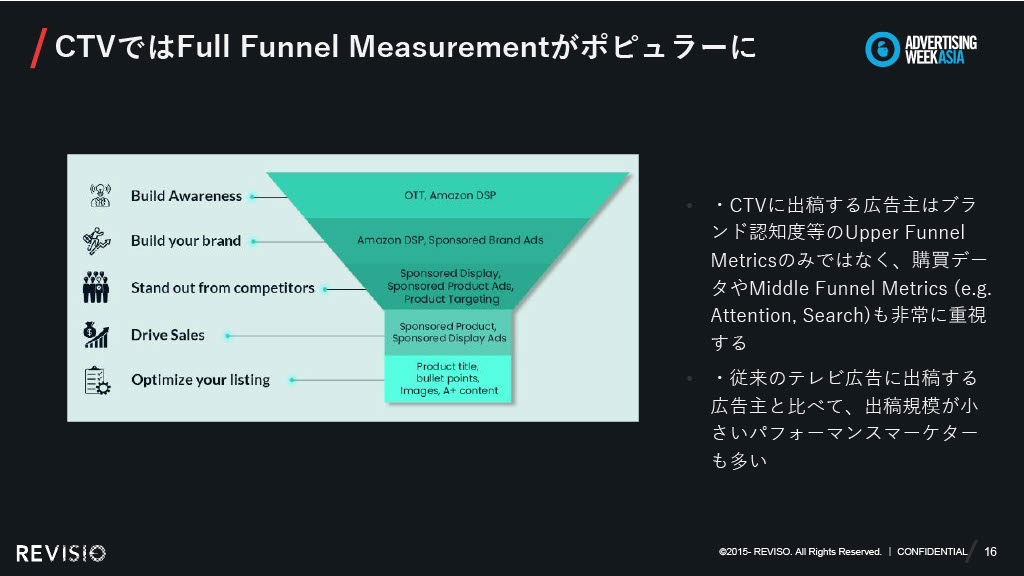

「『テレビでターゲティングができる』のが、コネクテッドTVの特長。認知度アップだけでなく、その先の購買までフォローできる。現状の傾向を見ていると、大規模な広告出稿だけでなく、結果ベースで効率的な出稿を行うというマーケティング手法が、(デジタル媒体から)コネクテッドTVへと流れはじめているように感じる」(郡谷氏)

■テレビとCTVの最適な予算配分が可能に。GRPに代わる新指標「A-UR」

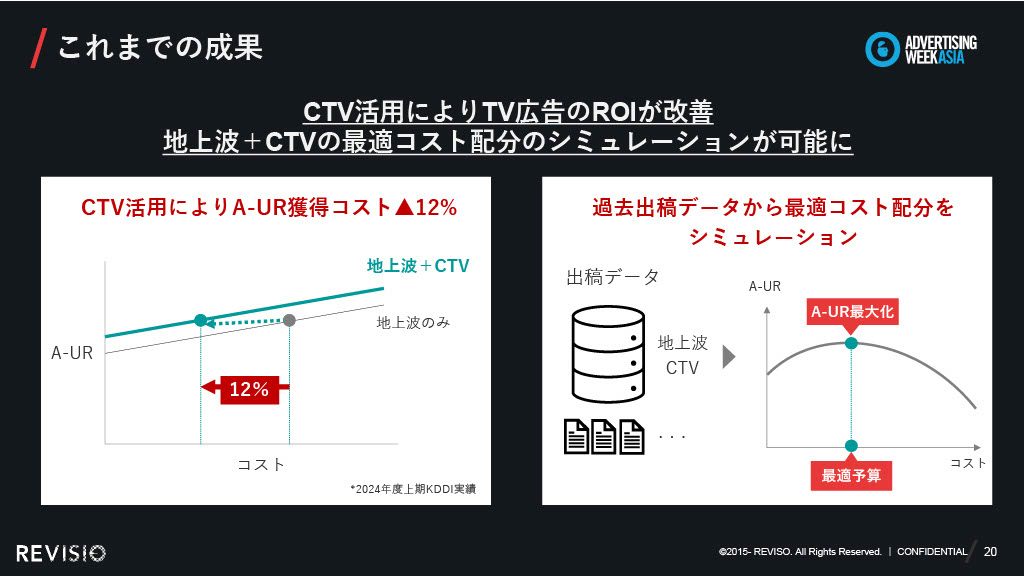

ここで後舎氏が、KDDIでの取り組みを紹介。同社ではテレビ地上波の広告とコネクテッドTV広告を共通して評価できる指標を活用し、テレビ広告全体でのPDCAを実現しているという。

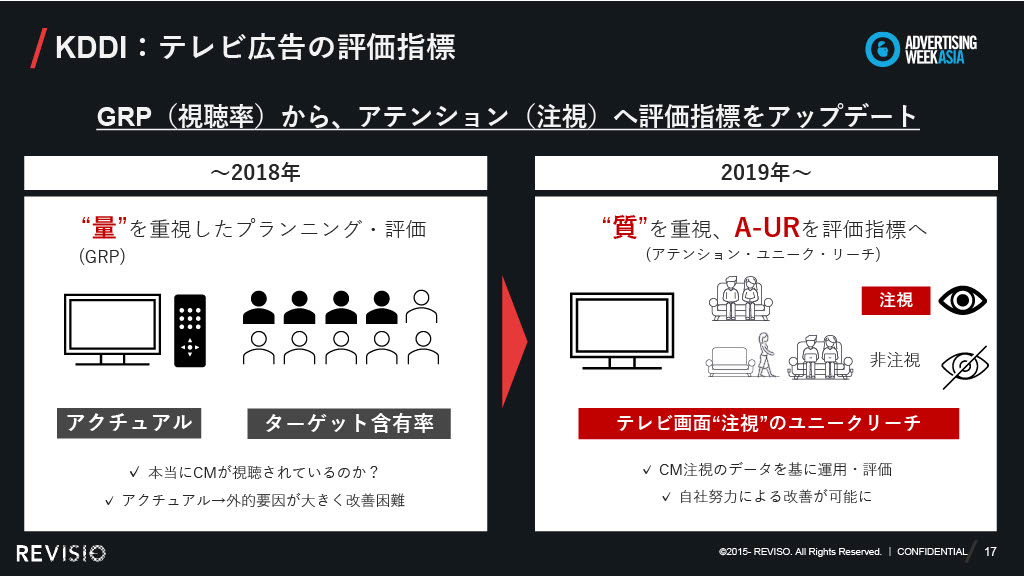

「2018年まではGRPの実績でTV地上波広告を評価していたが、CMが流れたのは確認できても、それがちゃんと見られたかまでは把握しきれなかった。テレビの視聴率は、われわれが努力して上げられるものでもなく、自分たちでPDCAを回して改善アクションを行っていくことに限界があった」(後舎氏)

同社では2019年にREVISIOの提供する「注視データ」を活用し、「A-UR(Attention Unique Reach:CMに1回以上接触した人数の割合を表すREVISIO独自のユニークリーチ指標)」を採用。実際にCMが見られたかを可視化できるようになり、「これまでの“量”だけでなく、より“質”を重視したプランニングへ進化することができた」と語る。

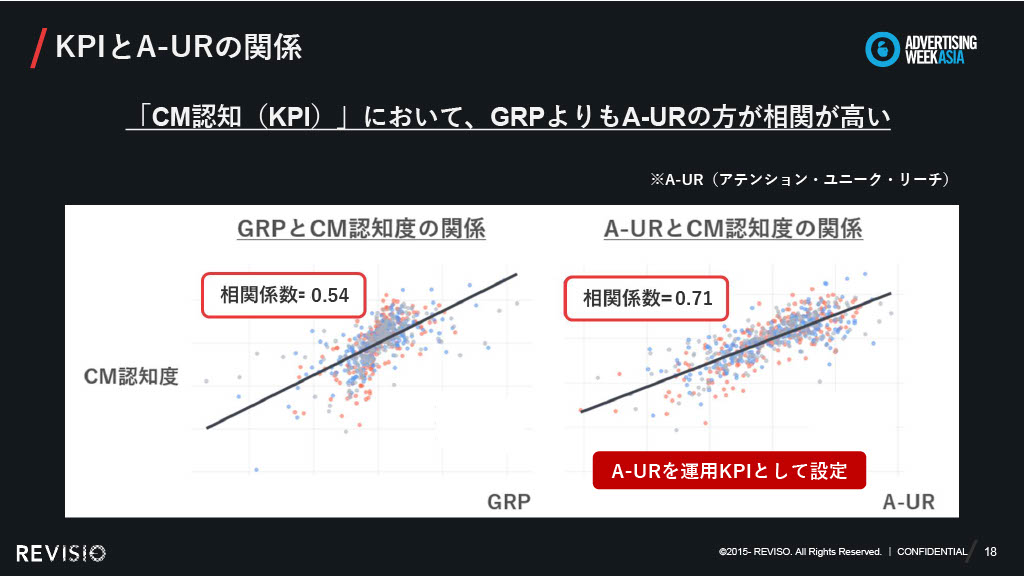

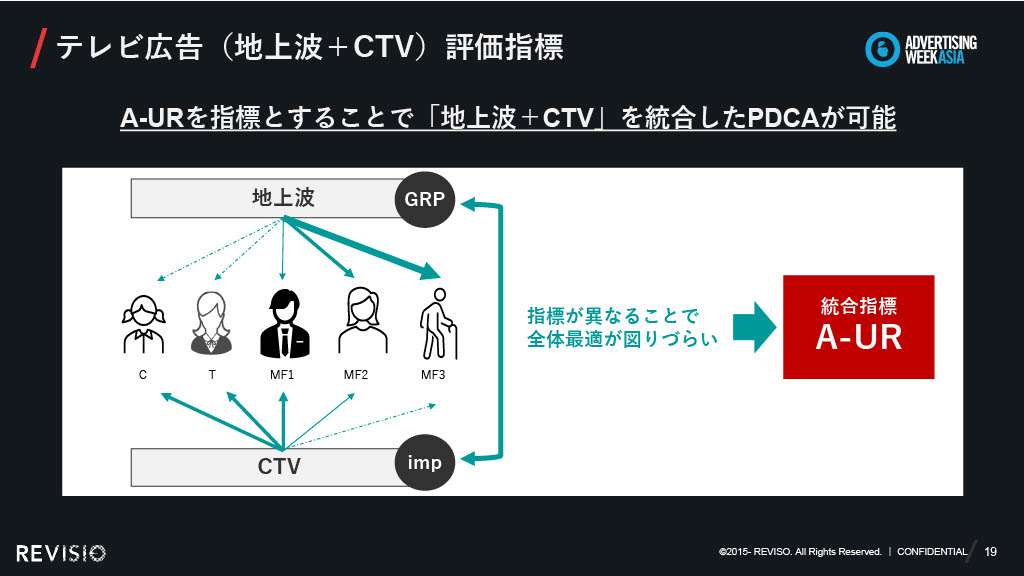

「CM認知とGRP、A-URそれぞれの相関関係を一定期間併行して分析したところ、認知とA-URの相関が高いことがわかり、評価指標をGRPからA-URへとアップデートした。テレビ地上波とコネクテッドTVを『テレビ広告』として同じ指標で計測できる共通の物差しとして活用している」(後舎氏)

この取り組みによって、テレビ広告のROIが改善する効果が得られたと後舎氏。「従来のテレビ地上波に加え、コネクテッドTVを組み合わせることによって、地上波のみで広告を出稿するよりも、A-UR(注視リーチ)の獲得コストが約12% 改善できた」という。

「テレビ広告の出稿ボリュームを考えると、それなりのインパクトある効果を出すことができたと思う。コネクテッドTVへの出稿によってテレビ広告全体でより効率的にリーチを獲得することができた」(後舎氏)

さらに同社では、コネクテッドTVにおけるさまざまなパターンの出稿を通じて蓄積した実績データを分析する仕組みを構築。「A-URを最大化するため、テレビ地上波とコネクテッドTVそれぞれの最適な予算配分をシミュレーションできるようになった」という。

■媒体ごとの価値検証、フリークエンシー最適化…… 未来に向けたCTVの課題解決

「メディアプランニングの深掘りは続けながらも、クリエイティブも含めた最適化に取り組んでいきたい」と後舎氏。今後の取り組みとして、「媒体ごとの視聴傾向や態度変容への影響度合いを加味した、1A-URあたりの価値検証」「お客様に不快感を与えずに、注視、態度変容を促すフォーマットの模索」「視聴トレンドを捉えたプランニングの工夫」を挙げる。

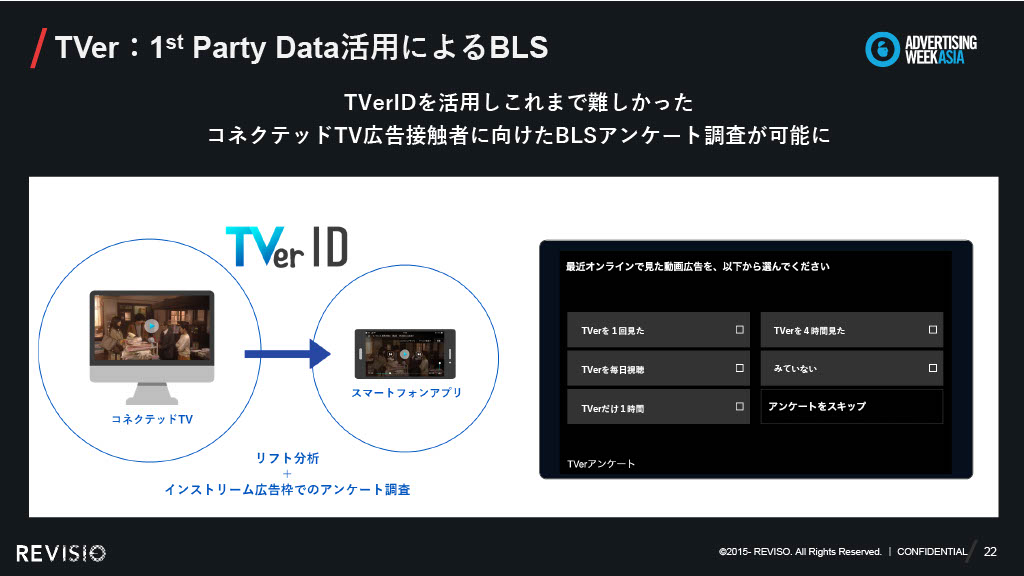

これまで効果検証が難しいとされてきたコネクテッドTVにも、新たな流れが生まれている。中川氏はファーストパーティーデータを用いたBLS(ブランドリフト計測)として、「TVer ID」を活用した「TVerサーベイレポート」を紹介。TVerIDを活用することでデバイスを横断した広告効果の測定が可能であると語る。

「スマートフォンとコネクテッドTVではフリークエンシーに対する広告認知率の獲得に違いがある。コネクテッドTVは大画面という性質からアテンションの高さはあるが、同時に過度なフリークエンシーについては他のデバイスに比べてさらにネガティブになりやすい側面もあるため、最適なデバイス配信について検討し得意先のみなさまにも展開していきたい」(中川氏)

最後にセッションを振り返り、登壇の3名がコメントした。

中川氏は「コネクテッドTVに対する注目度の高まりをとても感じている」と語り、「TVerとしてもさらにユーザーを増やしリーチメディアとして成長していきたい」と力を込めた。

続いて後舎氏は、「アテンションを意識したPDCAを引き続きやっていきたい」とコメント。「コネクテッドTVやOTTの進化は興味深く、今後日本での広告展開が予想されるメディアの動きも注目しつつ、、まだまだ伸び代は大きい分野だと感じているので、メディアプランニングやクリエティブ、各ファネルでの活用など、多面的なチャレンジを積極的に行っていきたい」と語った。

「今回、お二人の重要なアプローチが伺えたのは役得といっても良いかも知れない」と郡谷氏。「コネクテッドTVのフィールドは今後さらに広がっていく」とし、「広告主のみなさまも、ぜひいろいろなトライをお楽しみいただきたい」と締めくくった。