データで見る『silent』視聴のダイナミズム〜生活者とのコミュニケーション戦略【vol.2】

編集部

フジテレビ 吉田高次氏、博報堂DYメディアパートナーズ 柴田真由氏

「TVerアワード2022年ドラマ大賞」を受賞し、TVerでの歴代再生数No.1記録を更新した、フジテレビの人気ドラマ『silent』。川口春奈が主演を務め目黒蓮が共演した本作は、内容はさることながら、vol.1でもご紹介した通り、放送と並行して行われたSNSをはじめとする数々の豊かなコミュニケーション施策も注目された。

【vol.1】『silent』TVer再生数歴代No.1を生んだ番組PR

さまざまな熱狂を生んだこのコンテンツは、どんな思いで制作され、視聴者に届けられていったのか。連載第2回目となる今回は、博報堂DYメディアパートナーズ「TV AaaS Lab / AaaS Tech Lab」とフジテレビで行われた共同研究より、データの面から明らかとなった『silent』の視聴ダイナミズム、さらに見えてきた“ローテレ層のテレビコンテンツ回帰”の実態を探る。

■「思いがどう伝わったか可視化したい」TV AaaS Lab / AaaS Tech Labとフジテレビが挑んだ共同研究

博報堂DYメディアパートナーズ「TV AaaS Lab」は、同社が手がけるAaaS(Advertising as a service)ビジネスの一環として2022年9月に設立した研究開発コミュニティ。

ネット結線されたテレビ(コネクテッドTV)の普及や計測・分析手法の発達で生活者の動画視聴と態度変容がリアルタイムに可視化される環境が整ってきたことを受け、放送局やテレビに関わるステークホルダーと情報を共有、テレビビジネスの価値共創を目指している。

AaaS Tech Labは、AaaSビジネスにおいてデータサイエンスやテクノロジーを専門とするチーム。メディアコンテンツ領域にテクノロジーを掛け合わせることで、広告ビジネスの最適化や、従来とは異なる面白みを持ったコンテンツ制作などに取り組んでいる。

今回の共同研究は、どのような背景から行われたのか。株式会社博報堂DYメディアパートナーズ AaaSビジネス戦略局 戦略二部 メディアプロデューススタッフの柴田真由氏、株式会社フジテレビジョン 営業局 営業推進部 主任の吉田高次氏は次のように語る。

柴田氏:博報堂DYメディアパートナーズが展開するAaaS関連のプロジェクト・コミュニティには、放送局の皆さんと一緒にテレビの価値共創を目指す「TV AaaS Lab」、AaaSのテクノロジー基盤を支えるデータサイエンティストの集団「AaaS Tech Lab」があります。

実は、それぞれのチームメンバーに『silent』のファンがいました。実際に視聴者としてもその盛り上がりを間近に感じており、AaaSでこの作品のデータを分析、可視化することで、テレビやTVerのコンテンツパワー、メディアパワーに関する新たな知見を業界関係者のみなさまにお届けできるのではないかと思い、フジテレビ様に共同研究をお願いしました。

吉田氏:『silent』ヒットの裏側にあったSNS施策や広報・宣伝施策の背景には、「コンテンツをより多くの視聴者にお届けしたい」という制作チームの強い思いがありました。これらが実際どのように視聴者のみなさんへ届き、支持へとつながっていったのか、データ分析を掛け合わせることで新たな気づきや発見があるのではないかと思い、「TV AaaS Lab」さんとご一緒させていただくことになりました。

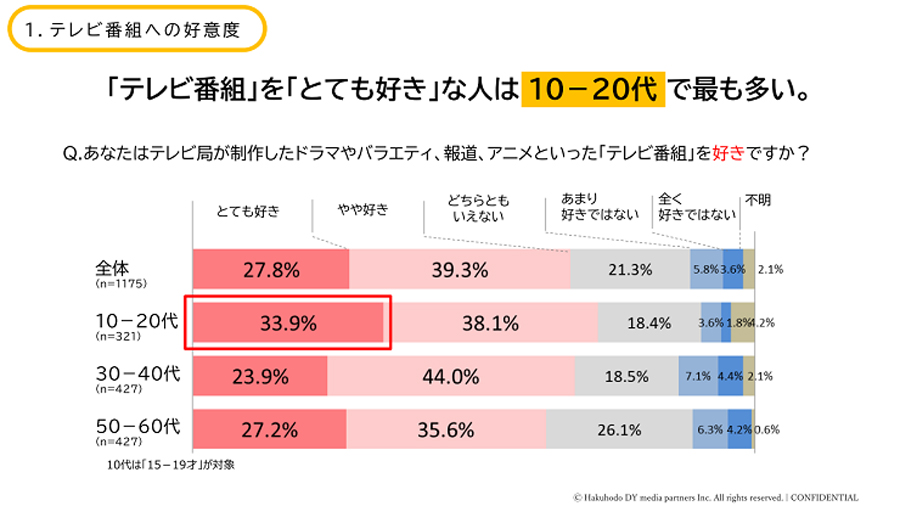

■テレビを“一番好き”な世代は10〜20代。“受信離れ”もテレビコンテンツの視聴は増加

共同研究の背景にあった、制作者・視聴者それぞれの立場からの「思い」。昨今“テレビ離れ”がささやかされる若年層においても、テレビコンテンツに対する感情移入の度合いは再び高まってきているのだという。

こうした盛り上がりは、データの面ではどのような形で現れているのか。まず前提として理解しておきたいのが、生活者におけるメディア接触の変化だ。

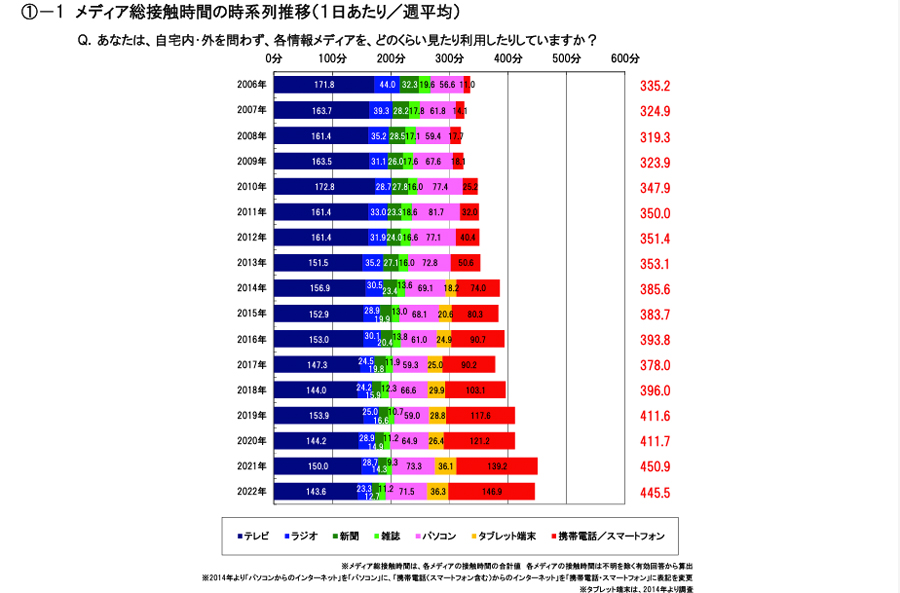

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所「メディア定点調査」によると、テレビをはじめとした従来型メディアの接触時間がゆるやかに減少している一方で、携帯・スマートフォンの接触時間が増加。結果、総接触時間量としては増加の一途をたどっている。若年層の特定のメディア離れというよりは、メディア接触がしやすい携帯・スマートフォンが普及してデバイス間シフトが起きたことで、むしろ若年層のコンテンツ接触量は増えていると言えるのではないだろうか。

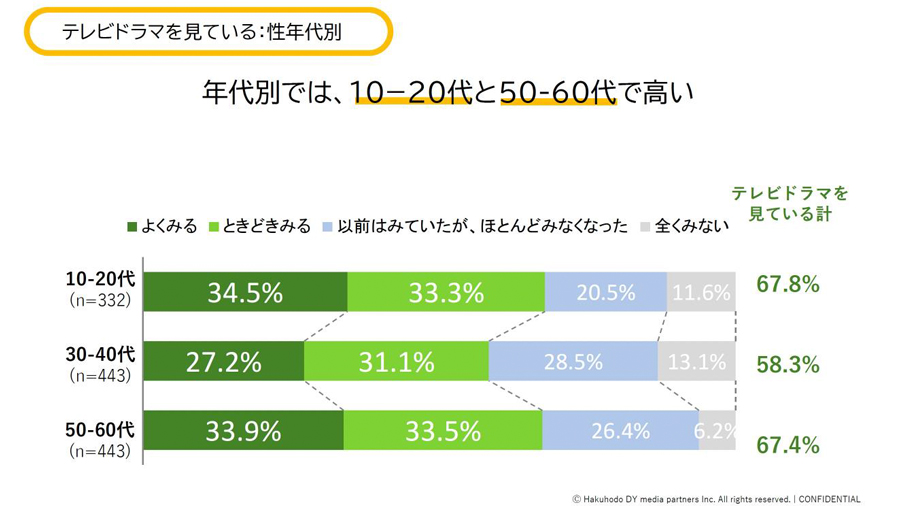

この言説を裏付けるデータもある。同研究所が生活者に対して行った調査のなかで「テレビドラマをよく見ている」と回答した割合は、10〜20代で34.5%を記録した。もともとテレビに親しんできた世代である50〜60代の33.9%を上回り、全年代でもっとも高い水準だ。

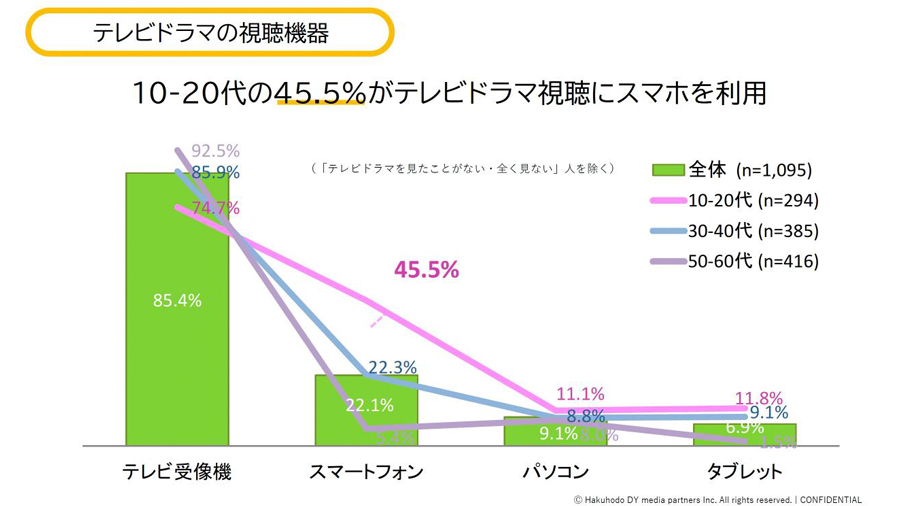

この中からテレビドラマ視聴時に使用する機器を調査したところ、10〜20代の45.5%が「スマートフォン」と回答。

「あなたはテレビ局が制作したドラマやバラエティ、報道、アニメといった『テレビ番組』を好きか?」という質問に「とても好き」と回答した割合は10〜20代が33.9%と、20%台の他年代に大きく差を付けた。

“テレビ離れ”とされるものの正体は「テレビ機器を通じた受信離れ」であり、テレビコンテンツへの接触そのものはデバイスを変えながらますます増加傾向にあると言えそうだ。

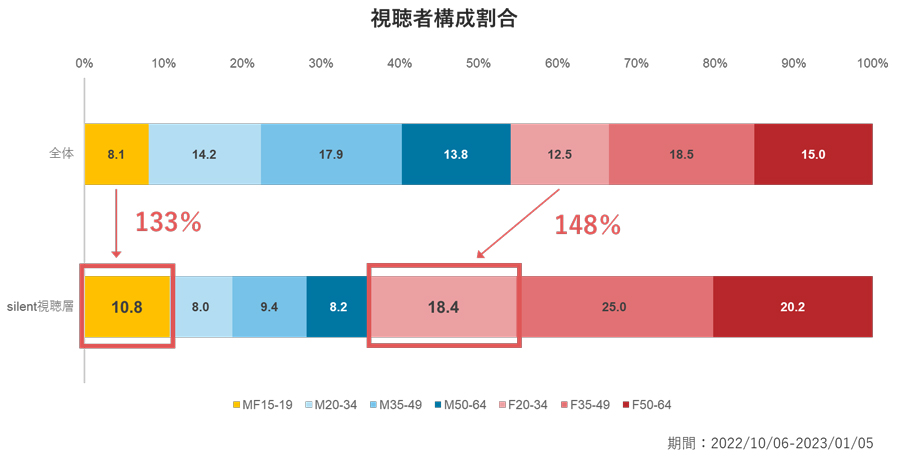

■若い女性層から突出した支持を集めた『silent』。ドラマから遠ざかっていた層も“回帰”

このようにテレビコンテンツへの親和性が高い若年層に、『silent』はどのように“刺さって”いったのか。番組放送期間中のTwitter書き込みデータを軸に、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ AaaS Tech Lab データサイエンティストの小山田圭佑氏と青山格氏が解説する。

小山田氏:TVerにおいて性年代別で見た視聴者の割合を全体と比較すると、『silent』はT層(男女15〜19歳)が133%、F1層(女性20〜34歳)が148%と高い伸び率を記録しました。『silent』が若年層、特に若い女性層に強い支持を得ていたことがわかります。

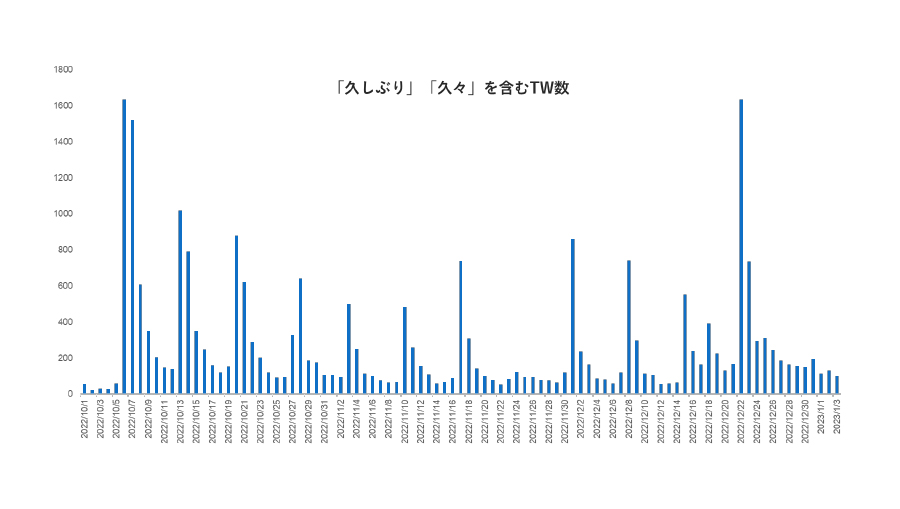

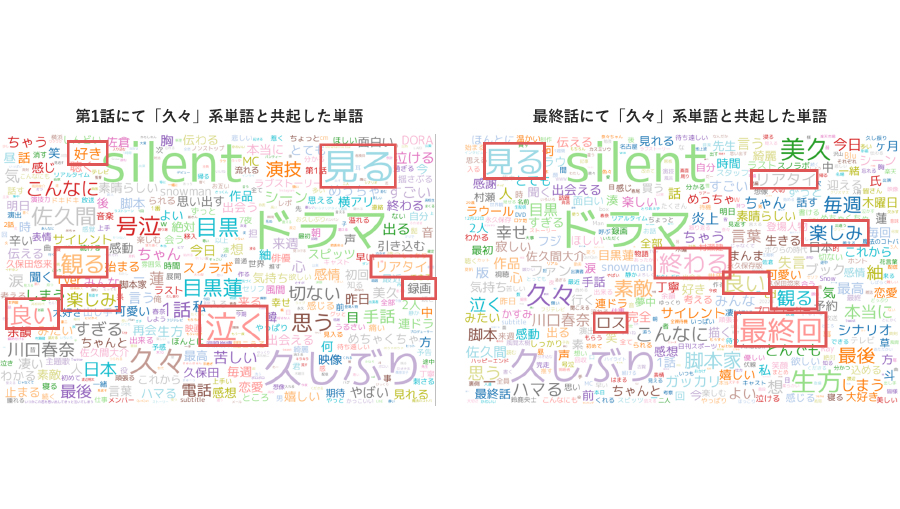

ドラマの感想をつぶやく際の「言葉」にも、視聴者層を表す大きな特徴が出ていたという。小山田氏は続ける。

小山田氏:1話と最終話では「久しぶり」という言葉を含むツイートの数が1,600件に達しました。具体的には「久しぶりにドラマを見た」「久しぶりに最終回まで視聴した」という発言が多く、これまであまり積極的にテレビやドラマを見ていなかった“ローテレ層”や“ロードラマ層”の人々がテレビドラマコンテンツへと回帰してきた様子が見て取れました。

さらに「『久しぶり』と共起した(一緒につぶやかれた)単語では、『見る』『観る』『リアタイ』など、リアルタイム視聴を示す言葉のほか『好き』『楽しみ』『良い』『泣く』など、視聴者の心を強く震わせる様子が浮かび上がった」と小山田氏。

視聴においてはリアルタイム性が重視され、“ドラマ空間を同時に分かち合う楽しみが生まれていた”と指摘する。

■ファンを広げた背景(1)余白のある演出から生まれた「考察」の盛り上がり

では、ここから『silent』はどのようにしてファンを広げるに至ったのか。「今回は視聴者側に考えを委ねる演出が多く、考察する余白があった」と小山田氏。これらの“語り”が大きな役割を果たしていると指摘する。

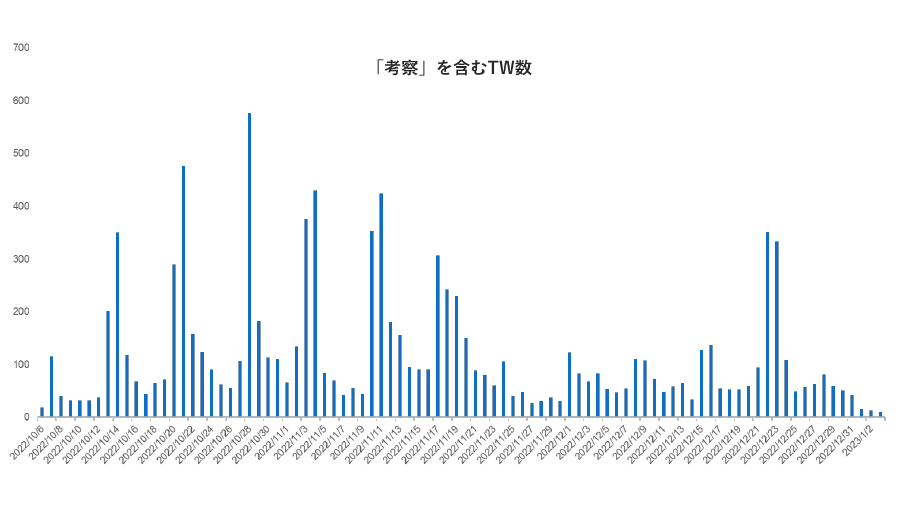

小山田氏:毎回、放送の翌日に「考察」という言葉を含むツイートが増える傾向にありましたが、その傾向は物語の伏線と思われる要素が増えた4話でピークに達しました。

「ドラマに関するファン同士の『考察』が、次の放送までの間のコミュニケーションのきっかけになり、『ネットで調べる』『共有する』『会話する』といった体験を促して視聴者の満足度を高めていったのではないか」と小山田氏。「放送を見て終わりではなく、納得感や新たな発見を得られる機会の存在がファンを広げ、深める点で機能していたのではないか」と語る。

■ファンを広げた背景(2)TVerで「テレビの有無に関わらずドラマを楽しめる」環境に

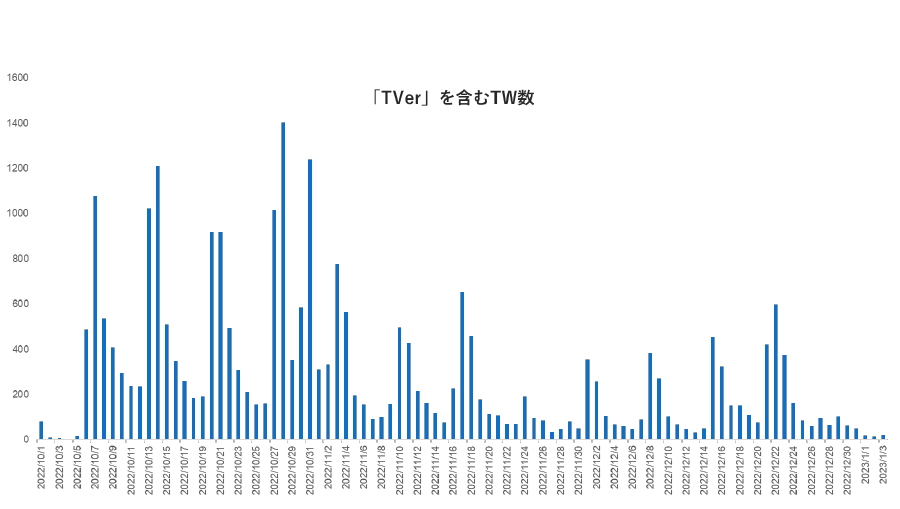

さらに小山田氏は、ファンの層の広がりに貢献したもう一つの要素として、TVerによるリアルタイム/見逃し配信の存在にフォーカス。Vol.1では、TVerで1〜3話の公開期間が放送期間中いっぱい継続された点、ならびに地上波放送の前日譚にあたる「4話エピソード0~紬と想と湊斗、8年前のある出来事~」(以下、「エピソード0」)のTVer独占配信が行われた点に触れた。

小山田氏の分析によると、放送序盤では、毎回の放送タイミングを中心に、TVer関連ツイートが増加。さらに「エピソード0」が公開された10月31日のタイミングでも大きくツイートが伸びている点が明らかにされた。

「テレビ機器の有無に関わらずドラマを楽しめるという意味でも、『silent』のTVer配信はファン層を大きく広げる効果をもたらした」と小山田氏。「さらに『エピソード0』を通じてTVerの視聴者は『silent』をより楽しむことができ、ファン層を深めることにも大きく貢献した」と語る。

■「出演者推し」から、考察メインの「ライト層」へ。放送中に変化したファン層

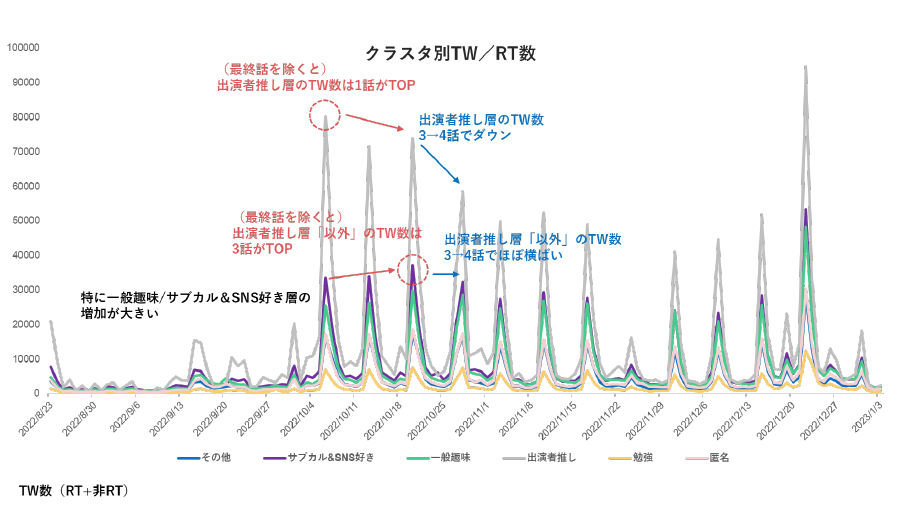

「序盤は出演者ファンなど一部のコア層に支えられていた『silent』だが、中盤にかけてはライト・ローテレ層の支持が多くなっていった」と小山田氏。ドラマスタートの情報が解禁された当初は出演するキャスト陣のもともとのファン「“出演者推し”層」のツイートが大半を占めていたが、放送期間全体を通しては伏線考察をメインとする「サブカル&SNS好き層」や、役名や劇中の楽曲などに着目する「一般趣味層」が上位を占めたという。

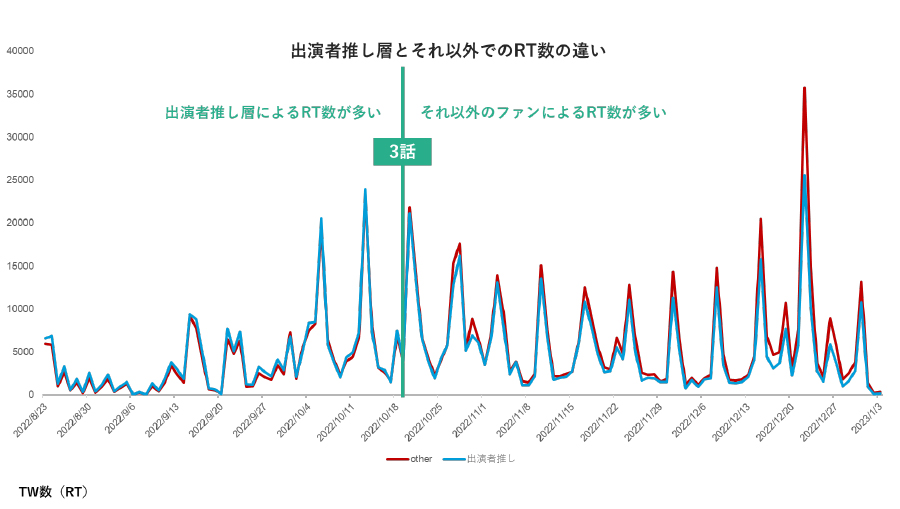

小山田氏:最終話をのぞき、「“出演者推し”層」によるツイートは1話放送時がトップでした。一方、「非“出演者推し”層」によるツイートは3話の時点でトップとなり、エピソードが進むごとに視聴者層に変化が生まれている様子が明らかとなりました。

「他者によるツイートを「転載」するRT(リツイート)の件数にも、この傾向は強く表れた」と小山田氏。1〜2話までは「“出演者推し”層」によるsilent公式Twitterアカウント投稿へのRT数が多かったものの、3話以降はキャストよりもストーリーに重きを置いた「非“出演者推し”層」によるRTが逆転したという。

小山田氏:最終話ではその差がいっそう大きな形で現れ、放送期間全体では「非“出演者推し”層」のRT数が「“出演者推し”層」を上回る結果となりました。序盤は出演者のファンなど一部のコア層に支えられていた『silent』ですが、中盤以降は趣味・考察系をメインとするライト層へとファンの中心層がシフトし、ファン全体としての規模を大きく拡大することにつながりました。

■「手話」「覚える」手話への強い関心がツイートにも表出。当事者から共感の言葉も

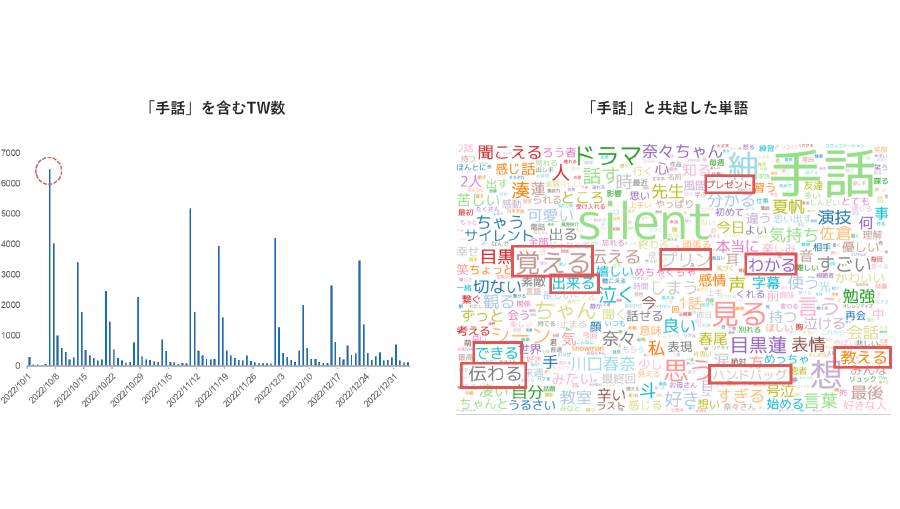

続いて青山氏が、今回ドラマで重要なテーマとされた「手話」に関連するつぶやきのデータを解説。1話放送時、「手話」を含むツイート数は6,000件にのぼり、以降のエピソードでも頻繁に出現するキーワードとなった。

青山氏:「手話」の共起キーワードとして「覚える」「できる」「教える」「伝わる」といった言葉が多く出現しており、ドラマを見た人が手話に対して積極的な関心を示している様子が浮かび上がりました。

平らにした手のひらにもう片手をかぶせて揺らすジェスチャーで表現する「プリン」や、夏帆演じる桃野奈々の恋心と手話を使う人々の宿命を意味する「ハンドバッグ」、1話と最終話のリンクを示す「プレゼント」など、劇中に登場した印象的な手話を指す言葉も多く共起されました。『silent』を通じ、多くの人が手話に強く関心を抱いたことがわかります。

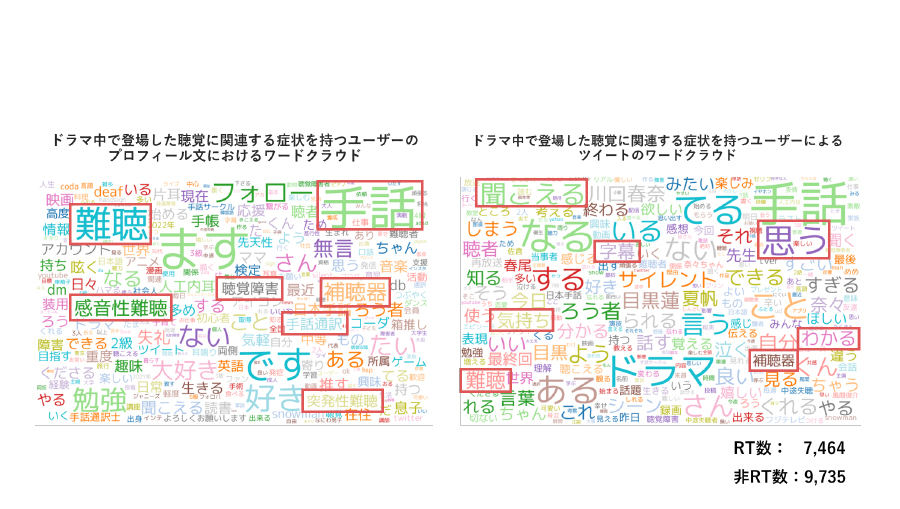

さらに「ドラマを通じて描かれた、聴覚に関連する症状を持っていると想定される方々からも大きな反応が起こっていた」と青山氏。今回のドラマは地上波の字幕放送に加え、TVerでもクローズドキャプション付きの「解説放送バージョン」が並行して配信されたが、プロフィール文からドラマで登場した聴覚関連の症状を持っていると想定されるユーザーからのツイートは9,735件、リツイートも7,464件と、積極的な発言が見受けられたと語る。

青山氏:ドラマ中で登場した聴覚に関連する症状を持つユーザーのプロフィールには、「聴覚障害」「手話通訳」、目黒蓮さん演じる佐倉想が罹患した病気に関連する「感音性難聴」や「突発性難聴」、「補聴器」といったキーワードが突出して見受けられ、実際にこうした症状を持つユーザーからも反応があったことがわかりました。

また、こういったユーザーからは「気持ちが分かる」「自分のときはこのような感覚だった」と、当事者目線での感想や共感の言葉が多くつぶやかれ、「気持ち」「思う」「わかる」といった言葉が多く共起され、ドラマをきっかけに様々な意見が交わされた様子が明らかになりました。

■「日常」「頑張る」「間に合う」ツイートから見えたリアルタイム視聴の“価値”

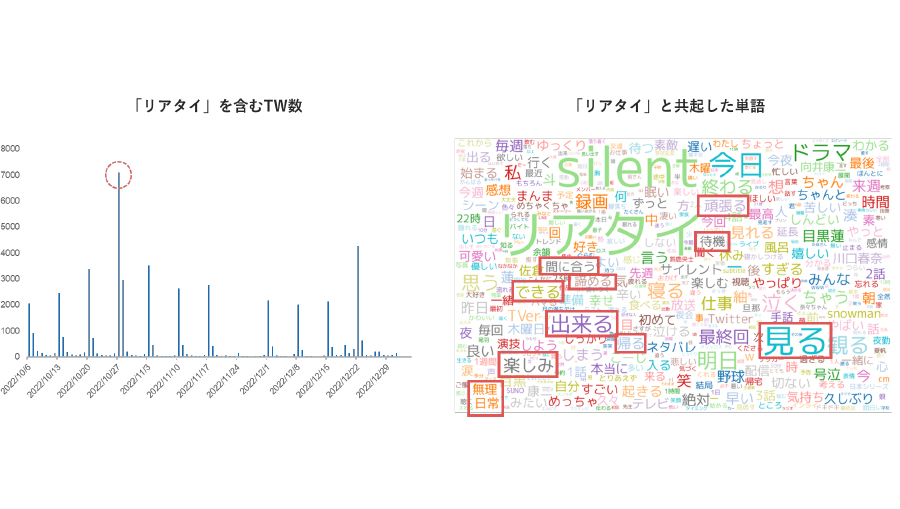

『silent』ではTVerの見逃し配信に加え、地上波での放送時間中におこなわれたリアルタイム同時配信も若年層を中心に多くのアクセスを記録した。「ツイートを分析するなかで、『silent』をリアルタイムで見るということに視聴者が大きな価値とモチベーションを見いだしていた様子も明らかになった」と語る。

青山氏:「リアルタイム」を含むツイートは野球中継の延長によって放送時間が大幅に繰り下げられた4話放送時にもっとも多く、7,000件以上を記録しました。視聴者のみなさんが日頃からリアルタイムで視聴することに強い意味を感じているようで、放送時間の繰り下げによって「今日はリアルタイムで視聴できるか」とハラハラする気持ちがいっきに表出したといえます。

通常放送時のツイートにおいても、「できる」「楽しみ」「頑張る」「日常」といった期待を感じさせる言葉が多く共起されました。視聴者の方々の間にとって、家族や友人とともに『silent』をリアルタイムで見ることは一週間のなかで欠かすことのできない“大切な予定”であり、木曜の夜は仕事や予定を早めに切り上げるルーティーンが根付いたことが想像できます。

今回の分析からは、視聴者が『silent』に抱いた「思い」の大きさ、そしてこれらがドラマで描かれたろう者、手話というテーマに対する社会的な関心へと結実していく様子が視覚化された。一方で、制作者側はコンテンツにどのような「思い」を込めていたのか。3回目となる次回は『silent』プロデューサー・村瀬健氏にインタビューする。