「メディア生活の問い直し」が広告に与える変化は? 〜メディア環境研究所ウェビナー「Picky Audience 」レポート(後編)

編集部

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所主催のウェビナー「Picky Audience ~始まったメディア生活の問い直し~」が7月7日に開催された。

今回は、コロナ禍初の実施となった同研究所「メディア定点調査2021」の結果を通じ、コロナ禍におけるメディア環境の潮流にフォーカス。デジタル前提となった生活者のあいだに生まれた「メディア生活の『問い直し』」の概念、メディア接触が携帯・スマホに集中するなかでの「メディア価値の作り方」をテーマに、セッションが行われた。

後編となる本稿では、パネルディスカッション「メディア生活を問い直す生活者の捉え方」の模様をレポート。「Picky Audience」となった生活者の実態をどう捉え、メディアコンテンツや広告ビジネスに活かしていくべきかを議論する。

登壇者は、株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス局 局次長 兼 メディア開発部 部長・長崎亘宏氏、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ/株式会社博報堂/株式会社博報堂DYホールディングス 常務執行役員・安藤元博氏。モデレーターを、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員・森永真弓氏が務めた。

■生活者のメディア視点は「コンテンツホルダーの目線に近づいている」

冒頭は、森永氏によるキーノートの振り返りから。キーノートで定義されたコロナ禍後のメディア生活者像「Picky Audience」について、「“なんとなく”という情報消費が変化していることが前提にある」といい、「実際の広告枠的に考えると、実は最大のチャンス」と語る。

「プラットフォームアプリに“なんとなく”の時間がとられており、いわゆる従来の媒体は“わざわざ”の時間に変化してきている。どちらかといえば、コンテンツホルダーの目線に近くなってきているのではないか」(森永氏)

「コンテンツホルダーの目線で見ると、従来からのコンテンツもまた、プラットフォームを通じてスマホの方に流れていると言える」と森永氏。「媒体社のみなさんをコンテンツホルダーとして捉え直すと、広告ビジネス、コミュニケーションビジネスについて、また違った解釈ができるのではないか」と、今回のパネルディスカッションの趣旨を述べた。

その後、長崎氏が自己紹介。長崎氏の所属する講談社は今年2月発表の2020年度決算において、全売上のうち広告収入の割合が3.8%に減少。媒体社から「総合コンテンツ企業」への転換が色濃く反映された。

「講談社においては、販売領域またはB to Bのビジネス領域の過半数がデジタル主軸になってきている。従来の広告領域というよりは、コンテンツ全体をどう理解するかというところにビジネスがシフトしている」(長崎氏)

続いて、安藤氏が自己紹介。「(メディア接触の変化にともない、従来どおりの)広告枠の取引でいいのか、それとも新しい時代の中で、この枠あるいは型をどう変えていくべきかが、今日の大きなテーマの一つ」と語った。

■講談社のケース:デジタル化は急伸も従来枠との「両軸展開」は維持

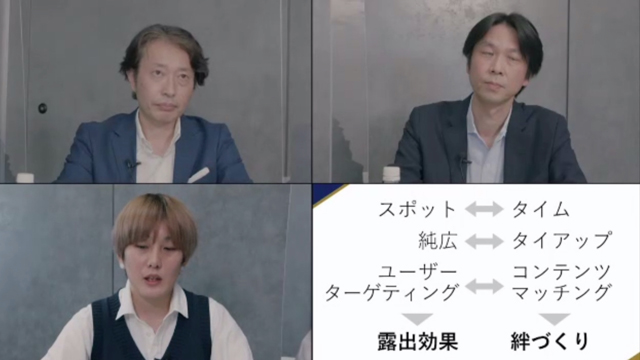

その後、ディスカッションは最初の議題へ。広告の役割について、ユーザーターゲティングなどの「露出効果」や、タイアップ、コンテンツマッチングなどの「絆づくり」といった従来形があるなか、スポンサーシップやオーナーシップといった新たな形も生まれているが、実際のビジネス現場では、これらをどのような比率で実施しているのか。森永氏の問いに、長崎氏が答える。

「講談社の今年上半期(2020年12月〜2021年5月)の広告収入においては、デジタル広告の比率が約7割となっている。これは5年前の10倍ほどの規模であり、弊社にとって広告収入がデジタルメディア領域にかなり寄っている」(長崎氏)

「コンテンツ面では、ドラマ原作など、国内外のライセンス収入が大きい」と長崎氏。「マンガ・アニメビジネスにおいては、従来の広告とかメディアで区切られない、いわゆるコンテンツ起点におけるパートナーシップやスポンサーシップなど、かなりフレキシブルに対応している」という。

一方で、「広告枠など従来の概念の中で、その価値を提供することが必要であれば、真摯に対応する」と長崎氏。「とくにデジタルでは、統合的なリーチや、一つの指標の中で判断していかなければいけないところもある。ある意味、“自由演技”的なところと“規定演技”の両軸で進めている」と語った。

■「広告枠そのものが商品」という考えを見直すべき

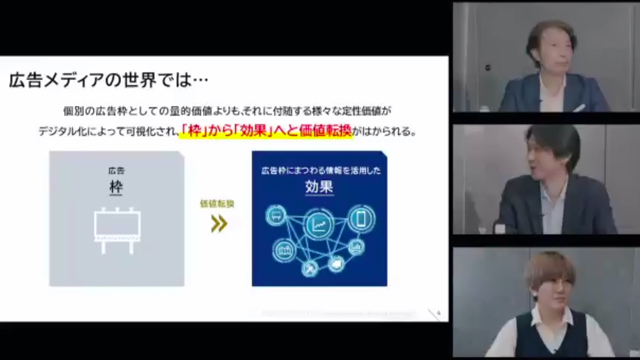

続いて、「デジタル広告が非常に伸張しているなか、オーナーシップ、スポンサーシップ、絆づくりの部分についてはどのように考えているか」と森永氏。安藤氏は「これまで媒体社さんにとっても、広告会社にとっても、広告枠の取引がメインビジネスだった」としつつ、「取引そのものがビジネスであったということは、極端な話、『ビジネスにおいて<効果>と向き合いきれていなかった』のではないか」と問題提起する。

「広告効果を考えながら枠を取引するのはもちろんだが、枠そのものを商品として取引して、それにともなう効果についてはプラスアルファとして見ていたと思う。これでよいのだろうか、ということを考えたい」(安藤氏)

「絆をどう強めていくのかという領域と、枠によるリーチという要素がはっきりとわかれるものなのか」と安藤氏。「枠の部分でどうオーディエンスと握手をし、それによって生まれる関係性が、広告主側から見てどのように活用できるのか、そういった観点で従来の広告枠も見直さなければならないのではないか」と語った。

■「発信した情報の痕跡」を、生活者側から“拾う”必要がある

「キーノートで取り上げた生活者インタビューで、『コンテンツの内容が大事であり、発信者が誰であるかにはこだわらない』という声があった」と森永氏。「メディア側がこれまでのビジネスルールに縛られすぎていて、生活者側はもっと自由にコンテンツを見ているのではないか」と、長崎氏に問いを投げかける。

「私たちのようなメディア会社は、それぞれプリント(紙)媒体や電波媒体を展開し、媒体ごとに設けた仕組みをもとに情報を届け、コンテンツを購入していただくルートも持っている」と長崎氏。

「ブロードキャスティング、デリバリーという概念でいうと、コンテンツを届ける先で、生活者側にさまざまな意識変容や態度変容、行動変容が起きるだろう、それを起こしうる影響力をメディアが持っているだろう、というのが従来の考え方だった」(長崎氏)

「この仕組みは多分これからも残っていく。そうでなければ、世の中がカオスな状況になってしまう」と長崎氏。「(従来のメディアが)オーソリティー(権威)であることは変わらない」としつつ、「これから生活者がソーシャルメディアをはじめとして行うC to C(Customer To Customer:消費者間取引)のなかで、私たちメディアやコンテンツが提供した情報の痕跡を、逆に拾わなければならない」と語る。

「今後は、スマートデバイスの中に私たちのメディアが溶け込んでいく流れとなっていくだろう。しかし、生活者が『メディアにこだわりなく見ている』とされるなかでも、美容情報や高額商品のようなものに関しては、やはりオーソリティー(従来型)メディア、オーソリティーコンテンツに功績がある。これからは逆に、生活者のなかから、われわれメディア側が情報を拾っていかなければならない」(長崎氏)

■「枠の取引」から「広告効果の取引」へ。次世代ビジネスモデル『AaaS』の構想

「これまで『広告枠』という言い方をしてきたが、これからは『枠の売買』から『広告効果を売買する』ビジネスに変わっていくのではないか」と森永氏。

これを受け、安藤氏が、博報堂DYグループで推進する次世代広告メディアビジネスモデル『AaaS(Advertising as a Service)』について説明した。

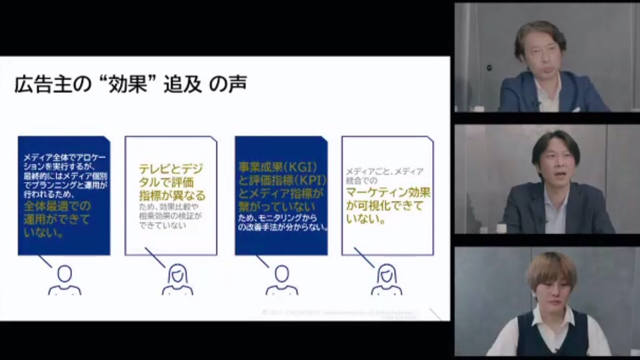

「広告メディアビジネスにおいて、得意先にはDX(Digital Transformation:デジタルによる変革)を積極的に提案する一方で、自分たちのDXに関しては、あまり進んでいないと感じるところがあった」と、安藤氏。

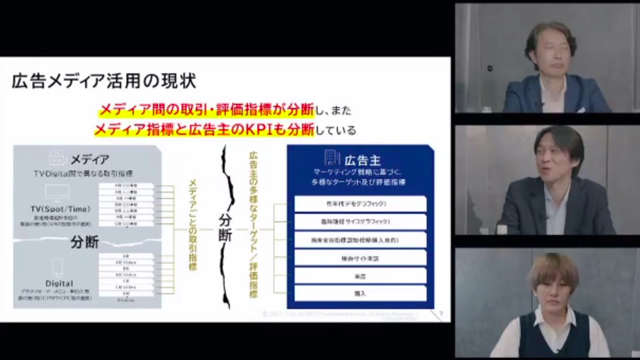

「例えば、テレビとデジタルという2大メディアと広告メディアの関係を考えると、それぞれ指標も考え方も全然違う。そうなると、『目的に応じたマーケティング効果の可視化ができていないじゃないか』と、厳しいご指摘をいただくこともある」(安藤氏)

「放送局、デジタルプラットフォーマー、出版社など、メディア側では広告ビジネス変革の取り組みが進んでいる」と安藤氏。「一つひとつのメディアは進化しているが、広告メディア全体としてこれをとらえたとき、どうなのだろうか」という考えが、今回の『AaaS(Advertising as a Service=サービスとしての広告)』という名称にも込められているという。

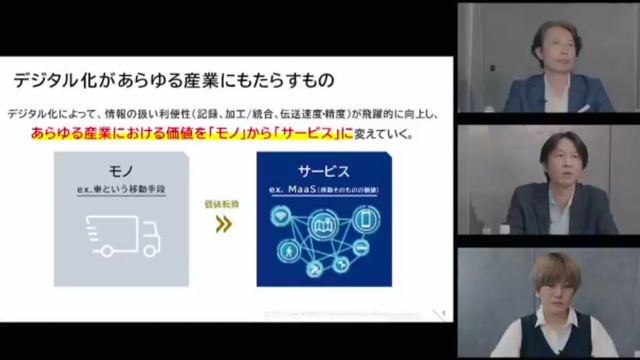

「『物からサービスへ』という流れは、自動車産業がモビリティサービスへと進化しているように、あらゆる産業で起こっている。その一方で、広告は本当にサービスを生業にしているのだろうか、という疑問があった。6兆円の規模を持つ広告産業のうち、かなりの部分は枠そのものの取引なので、“効果を取引”しなければ、サービスをやっているということにはならないのではないか」(安藤氏)

「広告主から見ると、『どんな人が、どんな状態になってほしいのか』ということが、広告の効果と言えるだろう。ブランドを好きになってもらう、商品を買ってもらうなど、その目的はさまざまだが、これらを行おうとしたとき、メディアを十分にそういう(効果を保証する)形で買えるのかというと、現状はなかなかそうなっていない。とくに、媒体間で指標が別々になっているという点がネックになっているのではないか」(安藤氏)

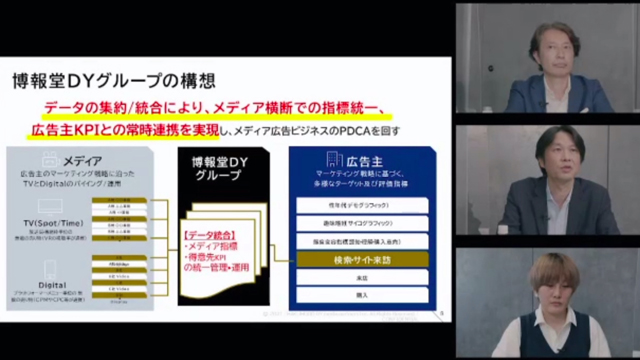

「こうした現状を踏まえ、『AaaS』では、メディアにおけるデータの集約統合をできるよう構想している」と安藤氏。「(広告主の)みなさんのKPI(Key Performance Indicator:業績評価指標)に応じ、メディア横断でのバイイング(枠購入)プランニング(メディアプラン策定)やモニタリング(効果測定)をできるようにする」という。

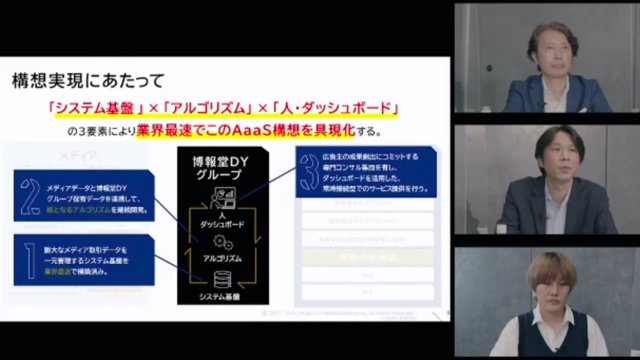

「具体的には、膨大なメディア取引データを一元的に管理できるデータ基盤、システム基盤を作る。さらに、これらにアルゴリズム・AIを掛け算し、ダッシュボード形式でご覧いただけるようにする」(安藤氏)として『AaaS』の構想を締めくくった。

「かつてのように、ビッグプレゼンテーション&インプリメンテーション(媒体力を広告価値とみなし、まとまった形で広告投下を行うこと)の時代は終わった」と長崎氏。

「初期プランニングは必要だが、どちらかといえば、そういったものの価値や意味合いは軽いものになっていき、途中でどう見極め、改善するかという『運用力』が主力になっていく。広告主、メディア、広告会社における“三方よし”ができれば理想だ」(長崎氏)

■「広告価値の取引」は、今後どうあるべきか

さらに、広告メディアビジネスモデルの新たな指向として、「成果の定義」を挙げた長崎氏。「指標について話していくうえで、メディアとしてもみなさんと相談していくことが大事」と、実際のキャンペーン事例を紹介した。

「食品メーカー・明治の乳製品キャンペーン。『逃げるは恥だが役に立つ』(海野つなみ原作)をモチーフにしたもの。登場するふたりの結婚写真が掲載されているが、このキャンペーンの前日に、(テレビドラマ版で役を演じた)星野源さんと新垣結衣さんが入籍を発表した。いわばコンタクトポイントがオンラインで、コンテンツが『逃げ恥』だった」(長崎氏)

ふたりの結婚により、「モーメントの観点でも、当初の予定より多くの反響が得られた」と長崎氏。「KPIとしてのリツイート数も、通常時のオウンド(自社運営)メディア平均より10倍高く、またキャンペーン連動では100倍の効果を叩き出し、結果としてハネた」と、その成果を語る。

「今後、このキャンペーンを継続するかどうかを評価していただくにあたり、このような事例も含めて、ある意味勝負できるかもしれないと感じた」(長崎氏)

「本当に『効果の売買』をしようと思ったら、値付けも含めてダイナミックに(発生した効果を踏まえて)”後で変える”ことができるのか、という議論も出てくるだろう」と森永氏。これに対して安藤氏は、「『運用』というキーワードが、広告メディアビジネスにおいて、やはり焦点にならざるをえないのではないか」と答える。

「『AaaS』は発表から半年で、使えるメディアもまだ全て網羅しているわけではない。現状はテレビ、デジタルから始めているが、紙のメディアやODM(OutDoor Media:屋外広告)も含め、何らかの形で概念的には運用的な考え方を主流にしていかなければいけないと考えている」(安藤氏)

「『こういうメディアは、いまこの旬の状況で言うならば、実はこういうニーズがぐっと広がっている』などと、価値を伝えられる状況はチャンスだと思う」と安藤氏。「それを、高付加価値のものとしてどう提供するのかということも含めて議論していかなければいけない」といい、「常時接続的に、生活者のみなさん、広告主のみなさんと価値をやりとりするようなところにぜひ行きたい」と語った。

一方、「メディア側としては、『フェアトレード(公正な取引)』を求めている」と、長崎氏。

「ギャランティ(広告報酬)を具体的にどう定義していくのか、(提供された広告効果に対して報酬が)足らなかった部分はどう補償するのか。また、(広告効果が)一定レベル以上になったとき、次回以降のキャンペーンにおいてもそれが価格に反映されるのかどうかというところはぜひ議論していきたいし、仕組みを作り上げれば、広告の仕組みがいまよりサスティナブル(永続的)になっていくかもしれないと期待している」(長崎氏)

これに対し、「目標とアクチュアル(施策を実施した結果)の差をどう埋めながら目標に近づいていくかという議論を、媒体社、広告会社、広告主のみなさんとワンチームで進めていかなければいけない」と安藤氏。「これまでは商習慣的に難しいことがあったが、やはりこうした部分を変えていかなければ、広告メディアビジネスの次はないように思う」と語った。

■媒体社による広告商品「直販」も。広告会社のスタンスは?

続いての議題は、「広告ビジネスの民主化」について。長崎氏が、講談社運営のマーケティング情報コンシェルジュサイト『C-Station』を紹介した。

「基本的に“表の顔”は『コンテンツマーケティングに関する総合情報サイト』としているが、“裏の顔”としてはコンシェルジュ(相談窓口)サービスがついており、登録すれば誰でも講談社のメディア情報やコンテンツの情報を取得でき、広告出稿を直接交渉したり、問い合わせたりすることができる。D to C(製造元直販)ブランドのように、いかにエンドポイントのお客様と作り手、送り手が繋がるかを重要視している」(長崎氏)

これに対し、安藤氏は「(広告会社による販売と、媒体社による直販とは)対立概念と思っていない」と語る。

「講談社さんだけではなく、放送局さんや新聞社さんなど、さまざまなメディアの方がこういう形になっていくことは、自然なことだと思う。長崎さんが常々おっしゃっているように広告会社はいままでトランスレーター(翻訳者・変換者)であったが、今後はモデレーター(合意形成者)にならなければいけない」(安藤氏)

「講談社さんとしては、『C-Station』で(クライアントに向けて)ダイレクトに(広告商品を)提供できるという形もひとつのサービスだと思う」と安藤氏。その一方で、「広告主側から見ると、講談社さんだけでマーケティングを行うというケースは考えづらいことも一方の事実」と語る。

「マーケティングの目的で言えばコンテンツも非常に重要だが、何と何をどのように掛け合わせ、目標に近づいていくのかという話がそれ以上に重要になってくる。ここの部分は、広告会社が手伝わせていただく部分だ。既存の枠組みと並行して、いまから切磋琢磨し、自由な取引の中でどのような価値を提供できるのかを、媒体社さん、広告主のみなさん、広告会社それぞれがアプローチしていかなければいけない」(安藤氏)

「実際(に取引形態を)広げてみて何が起こるかというと、さらに『まとめ直し』が起こる」と長崎氏。「最近は運用型広告の“第三勢力”が出てきているが、そこが全て実際に運用型広告をやるのかとかいうと、そういうわけではない。多面的に、いろんなプレイヤーが(広告メディアを)使うという状況が大事」と語る。

「(運用型広告市場は)フラットなマーケットだが、あまりにも情報や選択肢が多い。これをさらに組み上げるとなったとき、最終的に広告会社が入るケースがほとんどになるだろう」(長崎氏)

「ブラックボックスにして、『(この広告商品は)あの広告会社でなければ使えない』という前提の中で扱うのと、『広告会社とやるとこういうことが可能になる』とアプローチするのでは、雲泥の差がある」と、安藤氏。「後者を目指していかなければと思うし、媒体社さんからの期待もそういうところにあるのではないか」と語った。

■「変化にひるまない」「“出稿の先”を志向する」これからの変化に求められる人材像

変化していくメディアビジネス、コンテンツビジネス、広告ビジネスの中で、これからの人材にどういったものが必要なのか。パネルディスカッションを振り返っての森永氏の質問に、安藤氏、長崎氏が答える。

「広告会社にとっても、媒体社、広告主のみなさんにとっても、一言で言うならば『変化に対してひるまない』ということが大事なのではないか。これまでの商習慣や常識を前提とせず、あるべき姿にどう向かっていくのかを考えなければ、広告メディアビジネスは停滞していくのではないかと思う」(安藤氏)

「(広告取引は)こうでなければ、という(固定概念がある)人ほど、これからうまくいかなくなると思う」と、長崎氏。

「広告メディアの世界も、いかにダイバーシティ(多様性)やインクルージョン(包括性)を受け入れていくか。対立軸にあるものを自分で試してみる気概を持つ人や会社が、今後どんどん伸びていくのではないか」(長崎氏)

「運用力がものを言うという意味では結婚生活に似ている」と長崎氏。「メディアプランをして、出稿するところまでがゴールではない。その後に、ちゃんとしたアニバーサリー(キャリアを重ねる)やセレブレーション(成功を祝う)を迎えられるような人や、(コンテンツ同士の)カップリングを志向していくことで、うまくいくのではないか」と語り、パネルディスカッションを締めくくった。

【関連記事】メディア接触は「なんとなく」から「意思を持った選択」に〜メディア環境研究所ウェビナー「Picky Audience」レポート(前編)

【関連記事】生活者インタビューから見えた「メディアの問い直し」〜メディア環境研究所ウェビナー「Picky Audience 」レポート(中編)