プレイス・ブランディングにおける放送局の役割「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」レポート<vol.1>

編集部

マルチスクリーン型放送サービスの実用化を目指す「マルチスクリーン型放送研究会(マル研)」が、「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」を中京テレビ放送本社1Fホールにて10月30日に開催した。

本カンファレンスは3部構成。1部では株式会社電通の若林宏保氏が、自身の行ってきたプロジェクトの事例を織り交ぜながら「プレイス・ブランディングにおける放送局の役割」をテーマに基調講演を行った。2部では、「当社は最近こんなことに取り組んでます」というテーマで、東海北陸地区放送局によるプレゼンリレーが行われ、3部では「地域×ビジネス ローカル局のこれから」を主題に株式会社野村総合研究所の山口毅氏が特別公演を行った。このカンファレンスの様子を4回に分けてレポートする。

若林氏の講演では、自身が過去に行ってきた「プレイス・ブランディング」の事例を挙げ、「プレイス・ブランディング」とは何か? また、地方局だからこそできるローカルとの繋がり、ローカルビジネスコミュニティを起こすために地方局がすべきことなどについて語られた。

会場の様子

会場の様子◼️プレイス・ブランディングとは?

若林氏は、入社以来ブランディングに関する幅広い作業に従事してきた。日本各地の様々な場所を対象とし、プレイス・ブランディングに関する手法、実践、知見を収集した電通独自のプラットフォームを確立している。

様々な場所で、その土地の魅力を生かし、今までにない施策を繰り出してきた若林氏が考える「プレイス・ブランディング」について、若林氏は、以下のように定義。

※『プレイス・ブランディング』とは、区画、通り、街、都市、地方など、柔軟な単位で場所を意味付けし、民間企業、行政、市民など、様々なアクターを巻き込んでいきながら、様々なコンテンツを生み出し、持続的に“場所”を作り出していくこと。

行政を中心とした「プレイス・ブランディング」を行ってきた若林氏は、上記の定義について、経験や知見から、以下のように説明。

若林氏、「その土地にあったテーマを作り、それにどんな創造的な意味づけをするか。この意味づけは上記の定義のように、柔軟な単位で考えるべきで、ブランディングは他とはちがう特徴と、世の中の動きを見る中で、作らなければいけないものである。そしてその意味づけを実現させるために必要な人はどんな人たちなのか。それを見極め、自らの足を動かし、行政や地銀、大学、市民、メディアなど様々な人たちをつなぎ、ひとつの大きなコンテンツを作っていく。テーマに合い、かつその土地にあったものであれば、モノや体験、マルシェ、人や場所など、なんでもコンテンツになりうる」と語る。

そして、さらに重要になるのは、それを実行していく力なのだと、若林氏は話す。リスクのあることが多いかもしれないが、回り道や寄り道をすることでできた仲間たちと進めていくブランディングが、成功へと導くのだという。実際に「プレイス・ブランディング」を成功させるには、難しく時間がかかるが、だからこそ、実行力と持続性を持つことが、ブランディングにおいて、特に重要なのだという。

◼️誰にどう伝えるか?「プレイス・ブランディング」で最も重要な“PR”

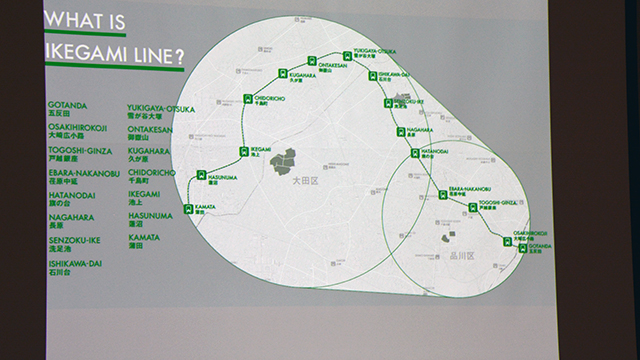

若林氏が過去に経験した事例として、東急池上線「一日フリー乗車デー」がある。

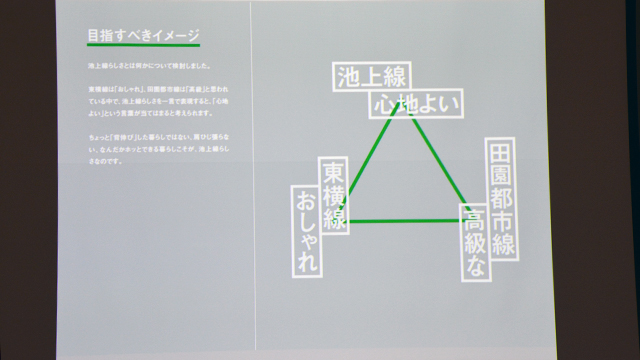

15駅の小さな路線だが、それぞれの駅に異なる魅力があり、ブランディングに苦戦していた。そこで、テーマを「生活名所、池上線。」とし、池上線の特徴である「心地よさ」を街並み、人、風景、お店、お祭り、文化など、ユニークな視点から意味づけていった。

その意味づけを、住んでいる人たちやそうでない人たちに認知していくために、15の駅のコンセプトを編集し、集結させたコンセプトブックを作り、少しずつ認知を広げていった。

PR例

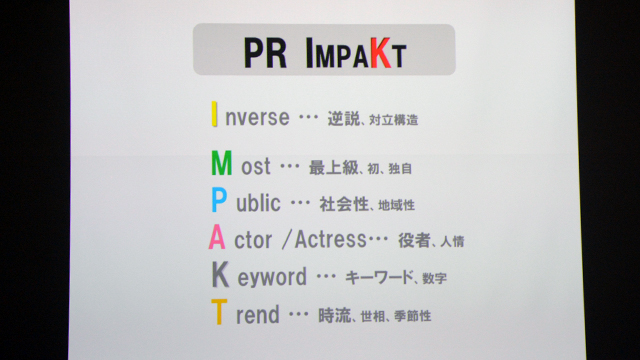

PR例そして、重要になるのがコンセプトを発信するPRである。「PR IMPAKT」という言葉をご存知だろうか。これは、「Inverse(逆説)」「Most(最上級)」「Public(社会性)」「Actor(役者)」「Keyword(キーワード)」「Trend(時流)」の頭文字をとったものだ。

これらのツールを自分たちのブランディングに当てはめることで、プロモーションのインパクトを多層的な人々に発信することができるのだという。

最も大きなプロジェクトとして行われた「一日フリー乗車デー」は、この「PR IMPAKT」で多層的な人々に届くようなPRを行なった。

ただの「一日フリー乗車デー」ではなく、これがこの街の社会的な課題を解決することにつながっているのだということを明確化することで、社会性や時流を取り込み、PRしていったのだ。すると、今まで関わったことのなかった、行政からの補助や、メディアからの注目も大きくなり、多層的に認知が拡大していった。

中でも、時代の特徴を捉えたPR方法であるSNSは、大きな発信力を持っていた。写真に撮って発信できるようにチケットに工夫をこらしたり、当日は市民が自ら行なった企画も多く開催されたりしたことで、店が満員となり、その様子をSNSで発信する人が多かった。

このようにSNSで話題になったことにより、検索する人も増え、Yahoo!の検索ランキングでは、トレンド8位にランクインした。

認知度が54.3%のところから始まったプロジェクトだったが、認知度は9.4%上昇。商店街は賑わうようになり、大きな経済効果をもたらした。

◼️地方局だからできる「プレイス・ブランディング」とは?

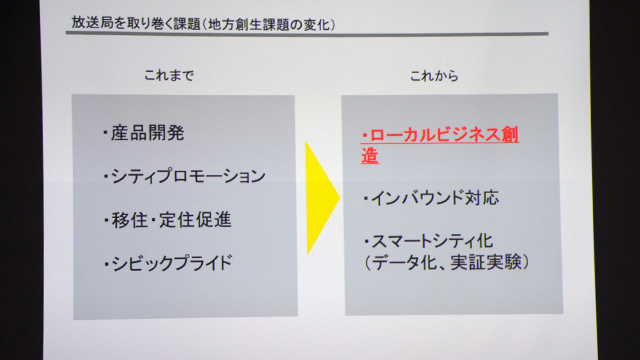

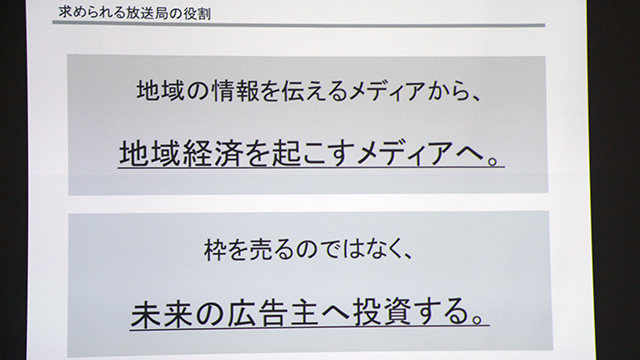

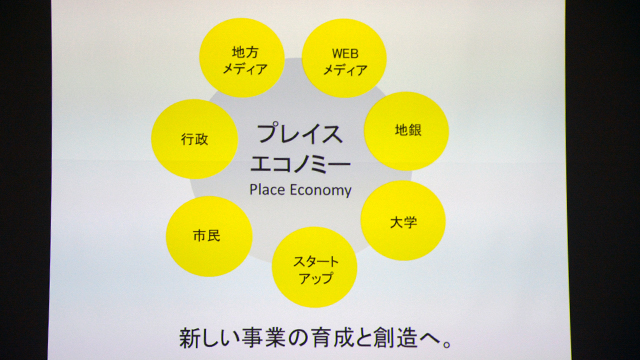

ここまで、「プレイス・ブランディング」とはなんなのかについて、他の事例も交えながら順に追って紹介されてきたが、これを踏まえ、若林氏は「事例のような、『プレイス・ブランディング』を行うことで、プレイスエコノミーが起こることを期待している。商店街が活性化したり、他地域から人が来るようになる場所にするために、メディアができることがある」という。

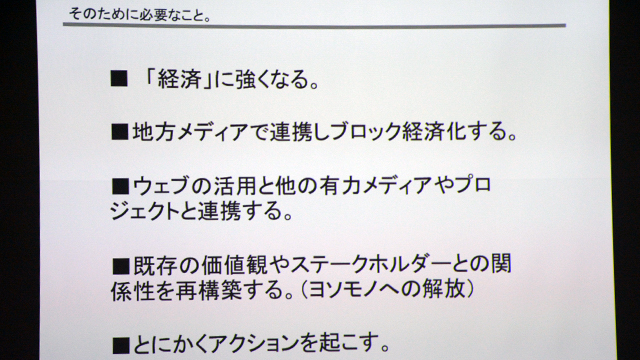

自分たちの地域に根ざしたメディアである地方局。「プレイス・ブランディング」において、重要となるPRの部分において大きく影響することができるだろう。プレイス発想を持つことで、縄張りのようなものをなくし、お互いに連携し合うことが大切である。北陸という単位でブロック経済を作り出したり、産業創造したりすることもできるのではないだろうかと問いかけた。

一方で参加者からは、放送局は自身の会社のブランディングに苦しんでいるという声も。前例もないため、地域のブランディングを放送局がプロジェクトとして行なっていくためには、新しい職種を作ったりすべきなのではないだろうかという意見も出た。

それに対し、若林氏は「確かに地方局が行なっていくブランディングは課題があると考えている。ただ、ブランディングは、リスクを伴うことに対しての実行力と、他とは異なる自分の強みを一つのテーマとして置き、それをどう周りにスプレッドさせていくかが大切になる。だからこそ、局同士はもちろん、行政や市民、大学などともお互いに連携し合い、地域や自局のブランディングにつなげていくことが必要なのではないだろうか」と締めくくった。

次回は、東海北陸地区放送局による「当社は最近こんなことに取り組んでます」というテーマで行われたプレゼンリレーの様子を紹介する。