視聴者の立場に立ち、放送局のこれからを考える「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」レポート<vol.3>

編集部

マルチスクリーン型放送サービスの実用化を目指す「マルチスクリーン型放送研究会(マル研)」が、「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」を中京テレビ放送本社1Fホールにて10月30日に開催した。

会場の様子

会場の様子本カンファレンスは3部構成。1部では株式会社電通の若林宏保氏が、自身の行ってきたプロジェクトの事例を織り交ぜながら「プレイス・ブランディングにおける放送局の役割」をテーマに基調講演を行った。2部では、「当社は最近こんなことに取り組んでます」というテーマで、東海北陸地区放送局によるプレゼンリレーが行われ、3部では「地域×ビジネス ローカル局のこれから」を主題に株式会社野村総合研究所の山口毅氏による特別公演を行った。

Vol.2に引き続き、2部の東海北陸地区放送局8社によるプレゼンリレーの様子の後半をレポートする。

◼︎ネット配信を視聴者と接触する機会に

・福井放送

放送技術メディア局 放送技術メディア部 森田義雄氏

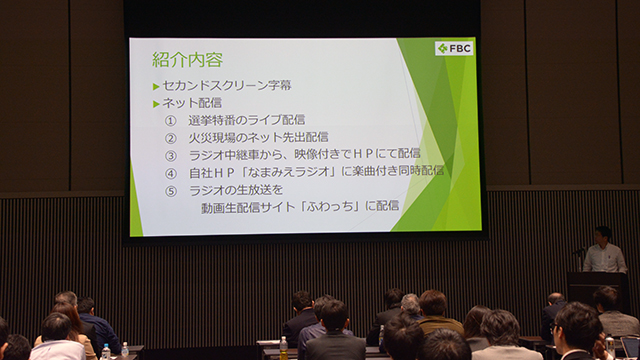

放送技術メディア局 放送技術メディア部 森田義雄氏福井放送は、スマホやタブレットなどのセカンドスクリーン字幕と、ネットのライブ配信について発表した。

まず、課題として若者のテレビ離れ、営業収益の減少、放送設備の維持、管理の費用増大を挙げた。また、放送弱者へのアプローチができておらず、放送の責務を果たすためには、非常に様々な課題があると考えている。データとして、地元の福井新聞でもテレビ離れが顕著になっていると指摘されており、若年層が普段見る映像はテレビより手軽さと多様性のあるインターネットにシフトしているという。

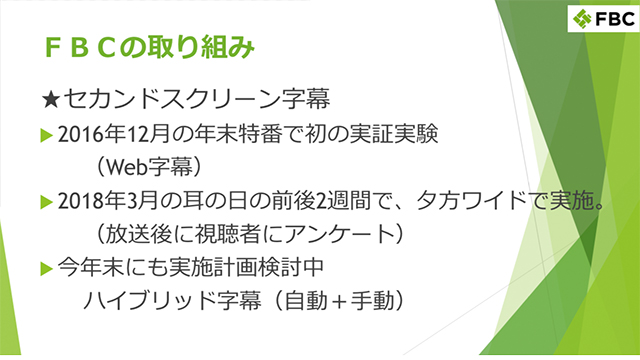

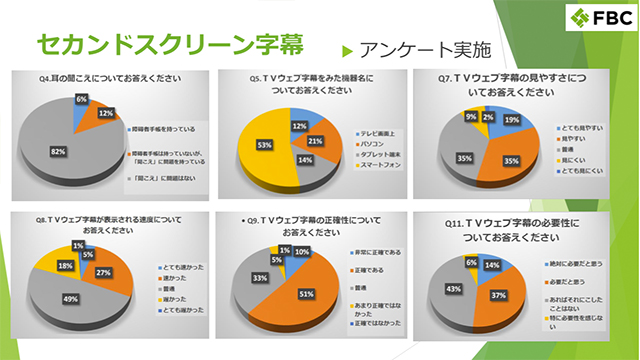

そのような課題がある中で、福井放送が行なっているのが、セカンドスクリーン字幕の実証実験だ。

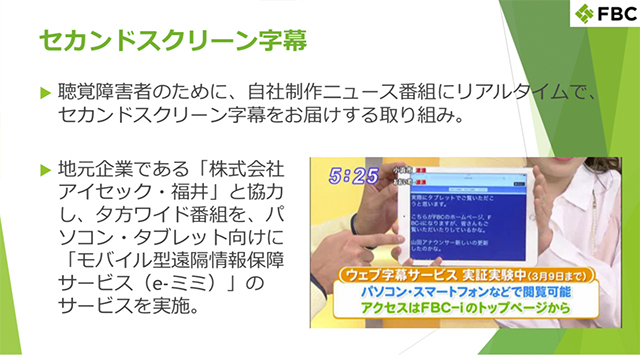

セカンドスクリーン字幕とは、聴覚障害者などに地上波で生放送されている音声から字幕データを作成し、スマホなどのセカンドスクリーンに配信するシステムである。地元企業であるアイセック福井のスマホ、タブレット向けモバイル型遠隔情報サービスを利用した。視聴者のアンケートでは、「画面に8行も表示できて文脈が理解しやすい」など、字幕生成に対しては満足度が高かったが、字幕のスピードや誤字などの正確性はまだ改善の余地があるという結果となった。

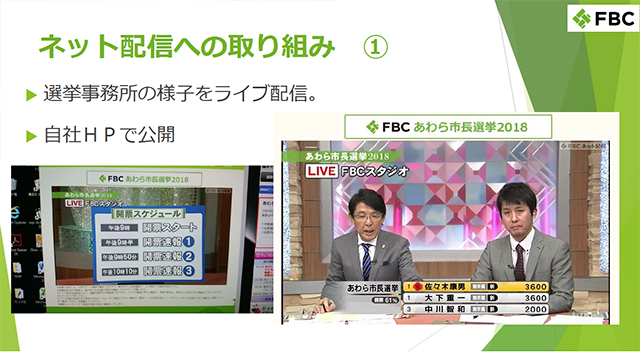

ネットのライブ配信の事例のひとつは選挙特番だ。地上波での放送はなく、自社HPでのネット配信のみであった。選挙事務所からの中継も含め、選挙情報を配信した。ラジオでは、ラジオカーに映像の簡易伝送装置をつけて、現場からネット配信。

また、ラジオの事例として、地元コンビニの「オレボキッチン」専用カードで買い物をすると最大10パーセントオフになるというキャンペーンを、ラジオカー中継と同時にネット配信でPRした。ラジオだけではなく、実際にどういうキャンペーンなのかを映像としてみてもらい、イメージをよりクリアにできるPR方法となった。

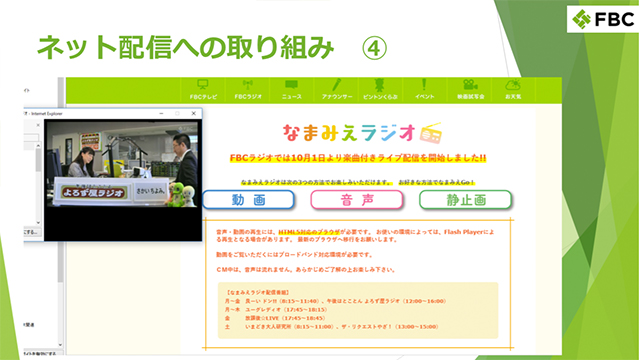

次にスタジオ生ワイド番組を発信する「なまみえラジオ」に関してである。これまで、HPではCM・楽曲をマスクした音声を配信してきたが、各著作権管理団体と契約し、2019年10月から楽曲付きで配信できるようになった。また、特徴として、動画、音声のみ、静止画と音声の3つの視聴方法があり、自分の好きな方法を選択することができる。もうひとつの事例として、地元福井県の会社が運営する動画生配信サイト「ふわっち」へ、FBCラジオの生ワイド番組の一部時間を同時配信している。「ふわっち」は投げ銭方式のサイトだが、福井放送は投げ銭を受け取っていないそう。

テレビ、ラジオ離れの中で、どれだけ視聴者と接触をすることができるのかを考え、模索。ネットユーザーに福井放送を知ってもらうにはどうすればいいのか、どうアプローチするかが、重要になってくるだろう。さらに、同時配信することで、今までラジオをやっているだけではわからなかった視聴者の声が、動画配信サイト内に寄せられた鮮度の高いコメントで読むことができることはメリットとして挙げられる。今後はSNSなど、思わぬところから反応をもらえるような仕組みづくりが必要であり、エリア内だけでなく、他のエリアからも見てくれる人が増えるような施策も今後行って行く予定だという。

◼︎ノウハウと事例の蓄積でマネタイズを目指す

・三重テレビ

編成部 松本幹景氏

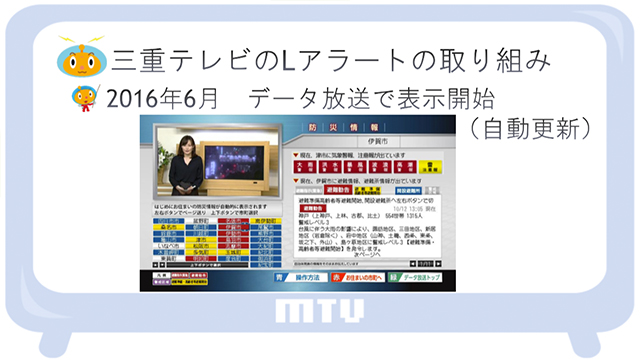

編成部 松本幹景氏三重テレビでは、災害情報Lアラートとの連携、スポーツ動画配信に関して、自社が行なっていることを述べた。

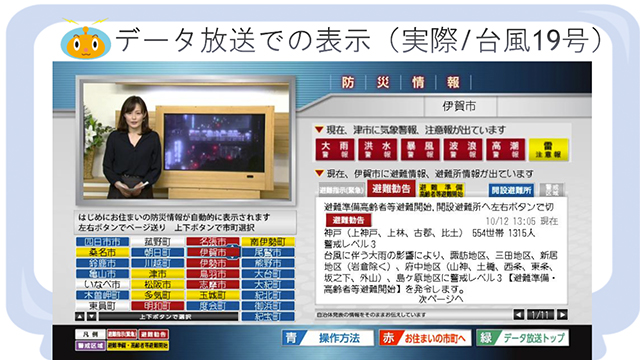

Lアラートの連携は2016年から始めており、自動更新でLアラートに入力されたものがそのまま出るようにしている。本当にノーチェックで出していいのかという指摘もあったが、確度を探りながら進めていた。ネットでも自動で災害情報などが出るようになっているが、テレビでも出るようにすることが、見やすさに繋がると考えている。

画面の設定のレイアウトなどの特徴としては、29の市町を色分けし、避難勧告などを表示。避難情報などは大変重要な情報であるので、dボタンを押すだけでわかりやすく表示されるような仕様になっている。また、郵便番号の紐付けも行い、住んでいるところがどういう状況なのかをわかるようにしている。

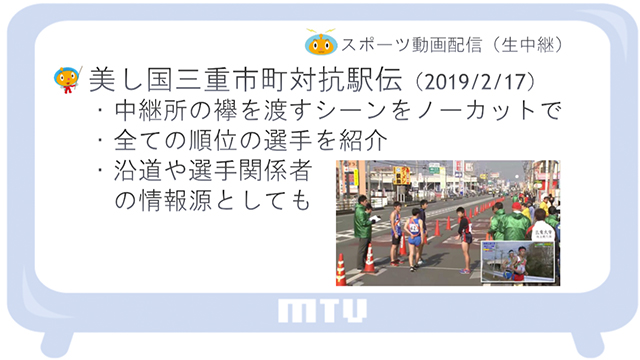

スポーツの動画配信では、「美し国三重市町対抗駅伝」の中継を今年の2月に行なった。地上波のオンエアとネット配信を同時に行い、2つの差別化を図った。動画配信では中継所のたすきを渡すシーンをノーカットで配信することで、選手全員をネット番組内で紹介した。また、動画配信では、沿道にいる人たちや、出場選手の関係者がスマホで見ることが多かったようで、特に選手関係者には、実際自分の町のどこを選手が走っているのかわかったと高評価であった。

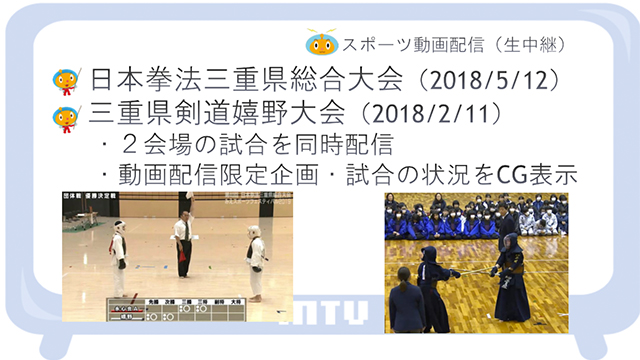

マイナースポーツの日本拳法と剣道の試合も動画配信した。オンエアは全くなかったため、すべて三重テレビが独自で行なったコンテンツとなった。コスト削減のため実況解説はつけらなかったが、CGで試合の状況を表示させた。実際中継するとなると、8名くらいのスタッフが必要になり、人件費を考えるとビジネスとして成り立たない。ニッチマーケットになるため、マネタイズが難しいだろう。今の所はノウハウや事例の蓄積の段階であり、やってわかることもあるので、マネタイズを目標として進めていくという。

◼︎ゲームコンテンツ「チュウキョ〜くんランド」を使った若年視聴者の獲得

・中京テレビ

インターネット事業部 森本英樹氏

インターネット事業部 森本英樹氏中京テレビは、系列外でも利用できる「チュウキョ〜くんランド」が若年視聴者のテレビ視聴率に貢献した事例を発表した。

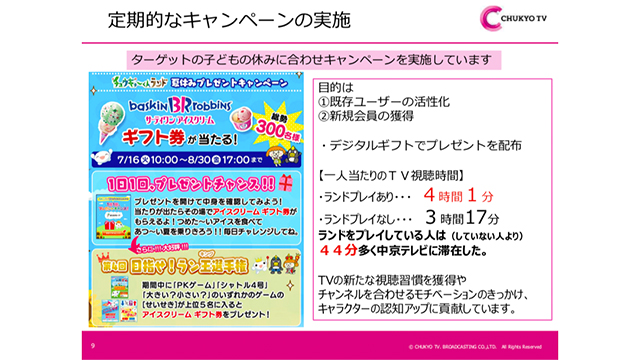

「チュウキョ〜くんランド」は、データ放送の無料通信コンテンツとして、2017年1月にサービス運用を開始。最初は4つのコンテンツでスタートした。インターネット接続をしている視聴者を対象に、中京テレビのメインキャラクターである「チュウキョーくん」を使って子供を安心してあそばせることができる総合のゲーム知育コンテンツとして発信している。育成ゲームを中心とし、現在は11の知育に関わるようなミニゲームを展開しており、今後も増やす予定である。

主なミニゲームとしては、全世界で累計 410 万本以上の実績を 持つパズルゲームの「倉庫番」や30年以上の歴史を持つ元祖麻雀牌パズルゲーム「上海」を中京テレビの仕様に合わせて配信している。もちろん、すべてのゲームが無料である。

また機能として、利用状況などがすべてリアルタイムでみられるようにシステム構築しており、会員数などもダッシュボードで確認できるようになっている。2019年9月末時点では、会員数は3万人を超えている。

利用状況をデータでみると、特徴としては、夕方から夜にかけてテレビの視聴率は上昇するのが常だが、「チュウキョ〜くんランド」の時間帯のアクセス数は、幼稚園や保育園、小学校に行く前の時間からやっている人が多く、若年層へのアプローチができていることが、データに顕著に表れている。高年齢化しているテレビで珍しいコンテンツになり得ている。

特徴の2つ目としては、これ自体がインターネット通信上にあること。企画や運用のプログラムをすべて中京テレビが行っているため、導入したい局はデータ放送画面に入り口を設定するだけで同様のサービスを受けることができること。現在は、日本テレビとミヤギテレビがキャラクターを差し替えての運用を行っている。参加局にはDAUやユーザー属性などのレポートの展開も実施しているという。

特徴の3つ目としては、テレビが映る場所かつ、wi-fiがあれば、どこでもゲームをすることができるという点だ。番組祭りや24時間テレビなどのイベント時には体験ブースを設けており、列ができるほどの人気であるという。

また、興味深いデータとして、キャンペーン期間中は「チュウキョ〜くんランド」をプレーしている人としていない人では、44分の視聴時間の違いがあったという。

現在、若年層の視聴者は、YouTubeやNetflixに画面を取られてしまうことが多くなってきているが、そのなかで「チュウキョ〜くんランド」はテレビにチャンネルを合わせてもらうきっかけのひとつになりうるかもしれない。

◼︎すべてを自社で作り上げた放送コンテンツを世界へ

・CBCテレビ

総合編成部 江口彰吾氏

総合編成部 江口彰吾氏CBCテレビは、自らタイの放送局の枠を購入、タイで番組を放送し、ビジネスとして成功した事例を紹介した。

CBCテレビは、放送コンテンツを海外展開していこうという中で、2017年にインバウンドサイト「Centrip Japan」を立ち上げた。2020年東京五輪も控えた日本は、海外からの旅行者も増えると考え、「昇龍道」エリアを中心とした情報を4ヶ国語(英語、中国語の繁体字と簡体字、タイ語)で多言語翻訳して公開した。

「Centrip Japan」では、企業の多言語サイトを手がける会社と協業。意識している点として、決して日本人本位ではなく、外国人目線で何を必要としているのかを考え、情報発信を行っている。

以前に総務省の放送コンテンツをタイ向けに制作したことで現地での人脈も得ることができた。これらのノウハウを掛け合わせて、ビジネス化できないかと考え生まれたのが、タイの放送枠を購入して放送した「ミッショントラベラー」である。この番組は、タイの全国放送チャンネル「one31」の水曜日23時40分から0時10分(現地時間)の番組枠を購入し、13回放送した。内容は、タイのタレントが日本に来て、番組から課されたミッションをこなすというもので、スマホは使用禁止。地元の人とコミュニケーションをしてミッション達成を目指すというものだ。5分のCM枠を作り、インバウンドやアウトバウンドに前向きな企業や自治体に番組企画の営業を行なった。

結果としては、いい評価をクライアントからもらっているところもあるが、もちろん厳しい意見をもらっているところもある。ただ、取り組みとしては、自分たちで番組を企画・制作し、収益を上げることができ、新しいビジネスとして成功できたと言える事例となった。

次回は、3部「地域×ビジネス ローカル局のこれから」を主題に株式会社野村総合研究所の山口毅氏が特別公演した内容を紹介する。