ローカル局だからできる強みを生かして「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」レポート<vol.2>

編集部

マルチスクリーン型放送サービスの実用化を目指す「マルチスクリーン型放送研究会(マル研)」が、「第2回エリア・カンファレンス東海北陸@名古屋」を中京テレビ放送本社1Fホールにて10月30日に開催した。

会場の様子

会場の様子本カンファレンスは3部構成。1部では株式会社電通の若林宏保氏が、自身の行ってきたプロジェクトの事例を織り交ぜながら「プレイス・ブランディングにおける放送局の役割」をテーマに基調講演を行った。2部では、「当社は最近こんなことに取り組んでます」というテーマで、東海北陸地区放送局によるプレゼンリレーが行われ、3部では「地域×ビジネス ローカル局のこれから」を主題に株式会社野村総合研究所の山口毅氏の特別公演が行われた。

Vol.1に引き続き、2部の東海北陸地区放送局8社によるプレゼンリレーの様子を前後編に分けてレポートする。

◼︎ローカルだからできる他局とのコラボレーションで、ラグビーを盛り上げる

・静岡第一テレビ

静岡第一テレビ 編成局編成部兼メディア戦略室 増田謙氏

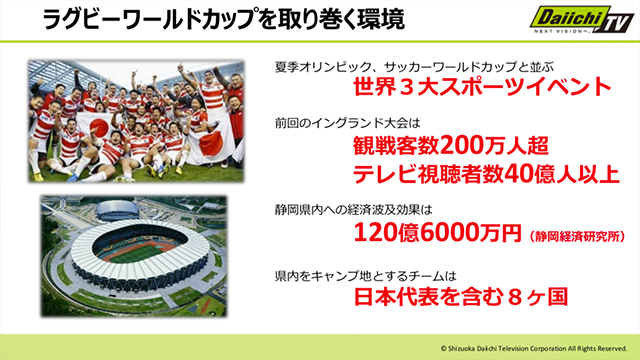

静岡第一テレビ 編成局編成部兼メディア戦略室 増田謙氏ラグビーワールドカップの開催地の一つとなった静岡。世界三大スポーツイベントだということは、今でこそ知られているが開幕1年前は周知されているとはいえない状況だった。一方、静岡では日本代表戦を含む4試合が行われるほか、日本代表など8か国の直前キャンプが予定されていた。

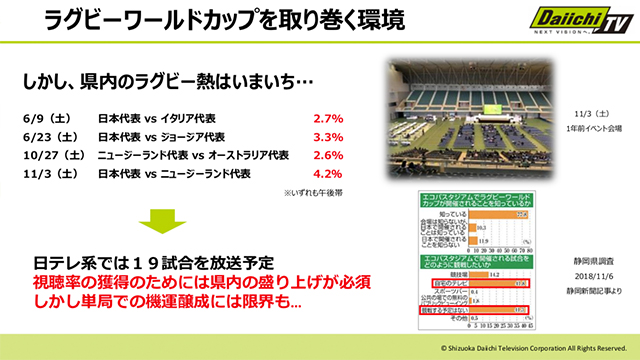

静岡が盛り上がる要素はあるもののこの時期に放送された代表戦の世帯視聴率は低迷し、エコパアリーナで行われたラグビーワールドカップ開幕一年前イベントは空席が目立つなど、ラグビー熱の高まりは感じられなかった。

残り1年を切った中、単局での盛り上げには限界があるため、静岡で大会中継枠を持つNHK静岡とコラボレーションしPRや番組で施策を展開することで合意した。

コラボする中でまず行ったのは、コンセプトの統一。「一人ひとりの力を結集するスクラム 選手たちと一緒に、スタジアムで、テレビの前で 静岡県民370万人がスクラムを組んだら きっと、静岡が世界で一番熱い場所になる。」をコンセプトに、「SCRUM PROJECT」というロゴを制作し、両局番組内のラグビー関連コーナーや、SNS、HP、駅のビジョン、交通広告など積極的な露出を行った。

次に行ったのがPRスポットの共同制作。両局のアナウンサーが出演し、試合会場となるエコパスタジアムで撮影を行った。完成したPRスポットは6月から大会期間中まで両局で放送し、大会の盛り上げを図った。また静岡市で行われた開幕100日前イベントでは、共同でブースを出展したほか、特設HPの開設・SNSの公式アカウントでの発信など、放送・オフライン・オンラインの各方面から立体的なPRを展開した。

そして最も大きな展開となったのが両局の番組でのコラボだった。同じ時間帯に放送している両局の番組で全く同じ映像を流す「同時生中継」や、互いの番組でアナウンサーを入れ替えて放送を行ったほか、両局の番組のスタジオをつないで掛け合いを行うなど局の垣根を超えたコラボレーションが実現した。そうした施策の効果もあってか、開幕戦の「日本×ロシア」で19.3%の高視聴率を記録。(静岡地区 ビデオリサーチ調べ)日本代表の活躍もあり10月13日の「日本×スコットランド」では39.9%という高視聴率を獲得し、大会を通じて全国と比較してもトップクラスの視聴率を獲得することができた。

ローカル局だからこそできる形でPRや番組でのコラボ施策を展開し、「競争」だけでなく「協調」することができた事例の1つとなった。

■ローカル局初のOTTアプリ配信!

・静岡朝日テレビ

総合編成局メディア戦略部 松村真里氏

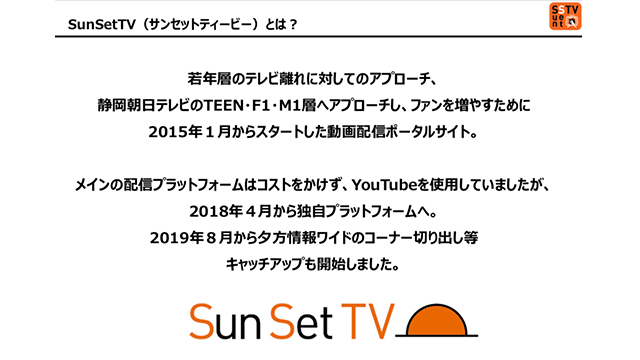

総合編成局メディア戦略部 松村真里氏静岡朝日テレビは、SunSetTVという自社動画配信ポータルについて発表。このサービスでは、静岡朝日テレビの見逃し配信や、お笑いに特化したオリジナルコンテンツを作成し、配信を行なっている。

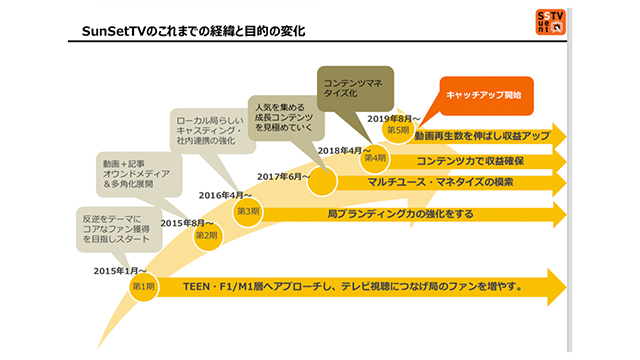

若者のテレビ離れにアプローチする、という観点から2015年1月にこのメディアを立ち上げた。2017年までは、コンテンツ作りに注力していたが、2017年からマネタイズするにはどうすべきかを考え、進めるようになった。2018年8月からは、独自プラットフォームを作りマネタイズを、2019年4月にはサイトをリニューアル、マネタイズに向け、コンテンツを増やしている。

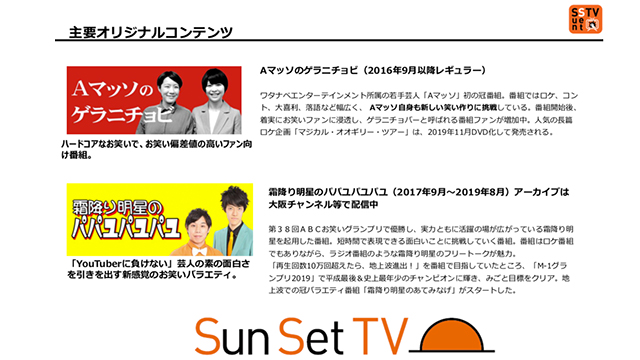

SunSetTVの目的と経緯に関しては、前述したように若者のテレビ離れへのアプローチであったこともあり、若手社員が地上波ではできないことにチャレンジしていく内容のものをオリジナルコンテンツとして配信。特に、まだ無名だった霜降り明星を起用した『霜降り明星のパパユパユパユ』(2017年の9月〜2018年8月)は、総再生回数が10万回を超えたら地上波に進出できるという目標をたて、それを見事達成。『霜降り明星のあてみなげ』(2019年4月〜)と番組名を変更し、深夜バラエティ番組として地上波で放送されている。現在は、この番組の未公開映像をSunSetTVにて配信中。

そのほかにも、夏に盛り上がるのが高校野球の生中継である。組み合わせの抽選から開幕戦、準決勝、決勝までを生中継し、ハイライト映像なども配信している。7月以外はそこまで伸びないが、この時期は、PV数も1,100万を超える。静岡地区だけでもこれだけポテンシャルがあるので、スポーツとデジタルというのは大変親和性があると実感している。

また、CCI(サイバー・コミュニケーションズ)との協業で、10月より3ヶ月の期間限定で、コネクテッドTVアプリ、いわゆるOTTアプリ「SunSetTV」をローンチ。これはローカル局では、初の試みとなっている。このOTTアプリに関しては、CCIの支援もあって実現しており、実証実験も兼ねているという。

■データ放送やライブ配信から見るこれからのメディアのあり方

・静岡放送

編成業務局 メディアコミュニケーション部 髙橋 聡氏

編成業務局 メディアコミュニケーション部 髙橋 聡氏静岡放送では現在、テレビのためのテレビ、ラジオのためのラジオのPRだけでなく、ひとつのコンテンツをどうPRするかを考えている。そしてどこへPRしていくのか、またその先もひとつではなく、2つ、3つと、そのコンテンツに合わせて判断していくようなモデルに変化させている。

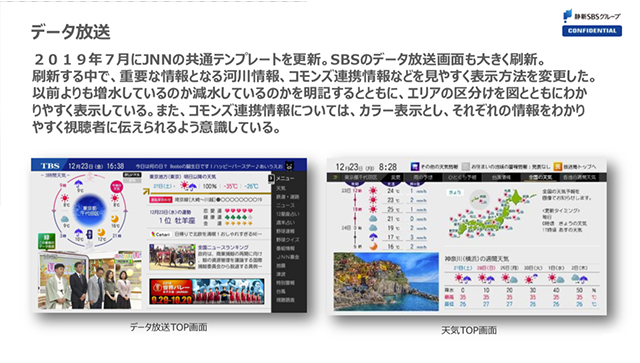

データ放送の取り組みとしては、JNN系列で2019年4月から新しいデザインとなったテンプレートがある。弊社では以前よりLアラートとの連携を行ってきたが、このタイミングで避難情報・避難所情報・被害状況や河川情報をさらに分かりやすく伝えるための変更を行った。大きな特徴として、色分け表示や、前回データとの比較、避難情報が出ているのか出ていないのかなどを明確にした。

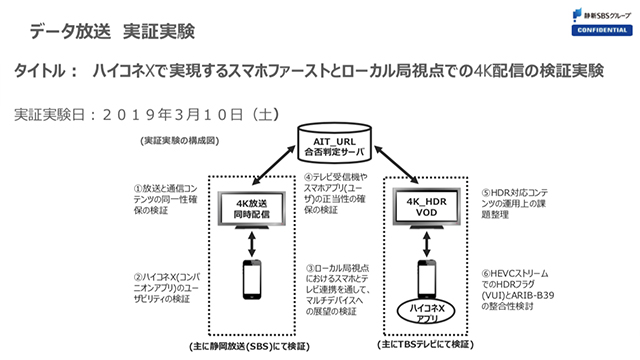

ハイブリットキャストを利用した、「スマホファーストとローカル局視点での4K配信の実証実験」も行われた。テレビとスマホをペアリングすることで、ハイブリットキャストを利用した4KコンテンツのVOD視聴、ライブでの4K放送視聴ができるというものだ。非常に可能性を感じられる結果を得ることができたが、放送局横断的なサービスとするには、難しい側面もあり、商用ベースに持っていくには継続した検討が必要だと感じた。

ライブ配信に関しては、2013年の「しずおか市町対抗駅伝」から始まり、最近では、「ユピテル・静岡新聞SBSレディース」(ゴルフ)やイベントなど、年間で約15番組を配信している。

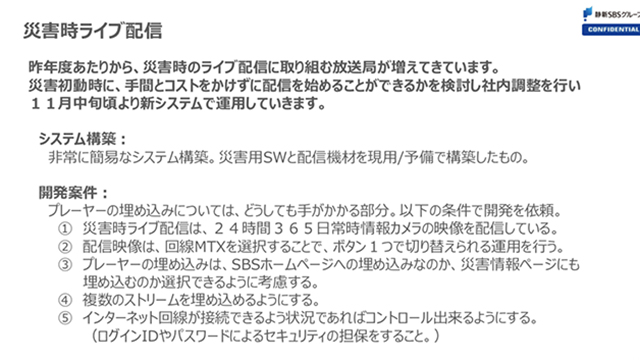

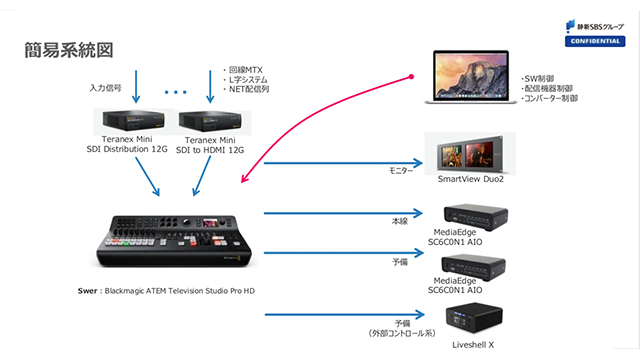

スポーツ中継を多く配信しているが、弊社動画サービスが存在しないことやビッグコンテンツがないことなど、マネタイズへの課題は大きい。また、近年、災害時などのライブ配信は、放送局にとってマストサービスになりつつあると感じています。災害現場の情報、被災状況の確認はもちろんですが、これからどのような行動をとる必要があるのか?どこにどんな情報があるのか?という情報の提供は、放送時間に制限のない配信での役割になりつつある。テレビ放送の初動対応にどれだけ近づけることが出来るかを検討し、システム構築を行っている最中である。

災害時のライブ配信運用の課題としては、「ストリーミングの開始作業」と、「プレーヤー埋め込み作業」があげられる。この2つを解決することが出来たことは非常に大きく、合わせて、映像ソース選択についても社員の負担を減らし、なるべく少ない操作で行えるようにしたことは、今後の対応スピードに大きく影響すると感じている。

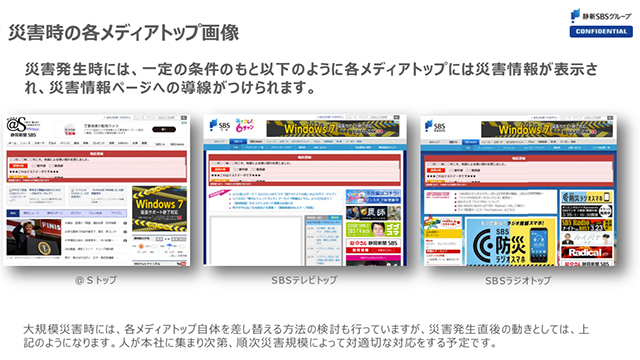

災害情報の導線についても工夫をしている。テレビ・ラジオの各サイトのトップ画面には、警報、避難情報や地震速報などが、自動的に画面上部に赤枠が表示されるように制作されている。ここから、「@S:アットエス」(SBSテレビ・SBSラジオ・静岡新聞のポータルサイト)の中の「静岡新聞・SBS災害情報」サイトにリンクをかけている。つまり、弊社の災害情報のすべては、この「静岡新聞・SBS災害情報サイト」に集約しているのだ。このように災害時には、テレビ・ラジオ・SNSを通じて、この災害情報サイトへのリンクを貼ることで、ネットユーザーにとっては、どの媒体に触れても「静岡新聞・SBS災害情報サイト」で情報を取得していただくよう、災害情報の一元化を行っている。

災害情報などは常に最新の情報が必要となる。それを手動で行うと、コストも時間もかかるが、このシステムがきちんと運用されれば、確実な情報を素早く発信・配信できることにつながるだろう。

■データ放送が持つ地域での役割と、インフラ企業が行うオープンイノベーションプログラム

・テレビ静岡

メディア戦略部 鈴木徹氏

メディア戦略部 鈴木徹氏テレビ静岡では、現在①データ放送②同時再配信実験③他社協働のオープンイノベーションプログラムを行なっている。

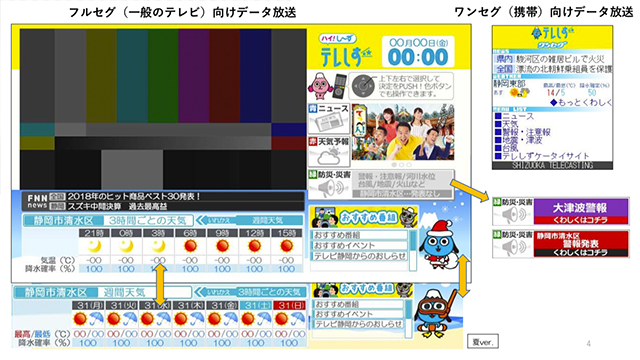

1つ目のデータ放送では、マル研に入ってデータ放送を自局送信している地方局が多いことに気づき、これまでのパススルーでのデータ放送だと、防災情報の伝達や視聴ログをしっかりと取得して行こうとする動きへの対応や、自分たちの番組の告知もできないなどがあったため、2019年4月に自局送信を行えるように設備を追加した。

データ放送の内容やコンテンツとしては、ニュースや天気予報、Lアラートと連携した災害情報、おすすめ番組などが表示されるようになっている。災害情報に関しては、郵便番号と紐づけ、トップ画面に住んでいる地域の避難所情報を表示できるようにしている。

ただ、自治体の方も、避難情報を出すときは、早く避難情報を出さないと危険なため、迅速に対応していただいているが、災害後に消し忘れもあることは、導入してみてわかったことである。

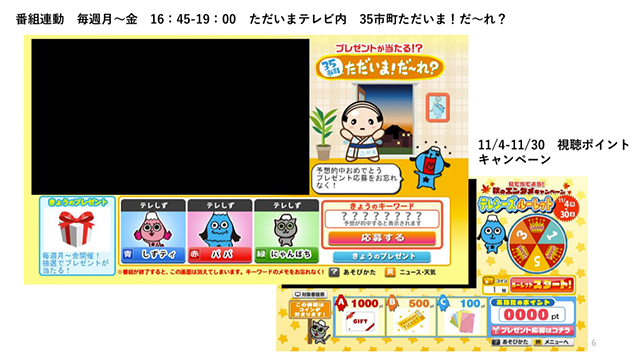

また、夕方の情報ニュース番組では、35市町の38キャラクターを使用し、三択で正解するとキーワードが表示され、プレゼントに応募できるという視聴者参加型のゲームが配信されている。正解してキーワードを入れるというゲームがあることにより、参加型のゲームがないプレゼントの場合よりも応募数がすごく増えるので、やってみて驚いたこと。11月からは、視聴ポイントキャンペーンを行う予定だ。

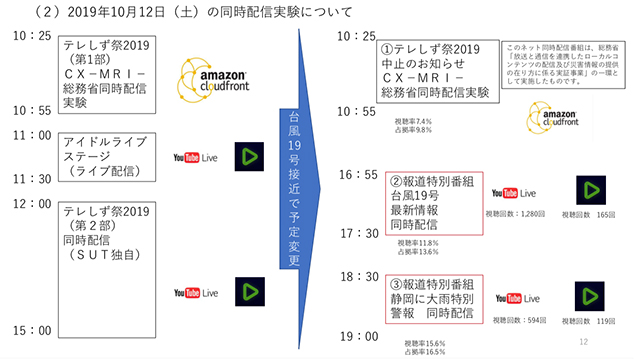

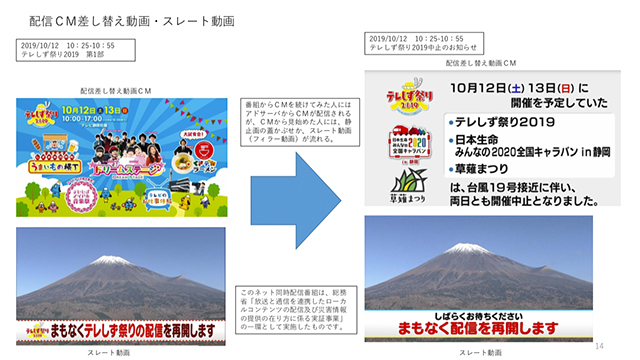

2つ目は、三菱総研により実施されている総務省の「放送と通信を連携したローカルコンテンツの配信及び災害情報の提供の在り方に関わる実証事業」をフジテレビ他と受託し、ローカル局の同時配信における放送・配信連携基盤の効果検証にテレビ静岡も協力した件だ。元々の実験内容としては10月12日と13日に予定していたイベント「テレしず祭り」の特別番組を10月12日の午前中30分、地上波での生放送とインターネット配信を同時に行うというものだった。台風19号の影響でテレしず祭りのイベントと10月12日午後に予定していた3時間の特別番組の放送と同時配信は中止になったが、10月12日午前中の30分番組については「テレしず祭り2019中止のお知らせ」に番組内容を変更して、イベントの中止告知と台風情報などの災害情報を放送する特別番組として、実証実験を行うことになった。

総務省実験対象の30分番組のポイントは同時配信番組の際にマスターと連携し配信広告の自動挿入を行い、ローカル局の運用負荷軽減に役立つかを検証することで、当初の予定では番組枠内の配信側のCMには、「テレしず祭り」の事業スポットを差し替えCMとしてアドサーバから流し、CM途中から配信を見始めた方にはコンテンツ間を埋めるスレート動画を配信する予定だった。テレしず祭りの特別番組がイベント中止のお知らせと災害情報に変更したので、配信側の差し替えCMは、イベント中止のお知らせになり、CM途中から見始めた方の向けのスレート動画は、間も無く配信を再開します、という動画に変更された。

CMの蓋かぶせが手動ではなく、アドサーバからは配信向けのCMが自動で挿入されることはローカル局にとって同時配信の負荷軽減につながると感じた。

*このネット同時配信番組は、

*このネット同時配信番組は、総務省「放送と通信を連携したローカルコンテンツの配信及び災害情報の提供の在り方に係る実証事業」

の一環として実施したものです。

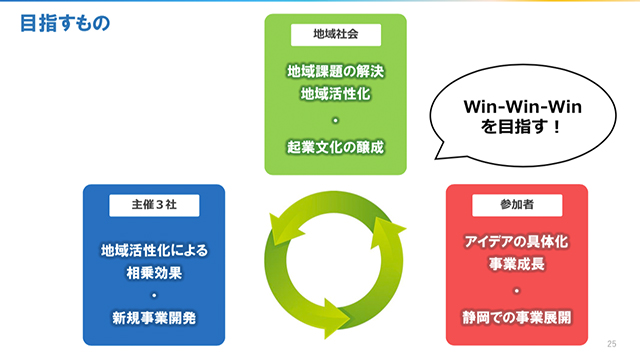

3つ目は、「しずおか未来共創プログラム スターティングⅪ」を静岡鉄道、静岡ガス、テレビ静岡の3社で取り組んでいる。静岡鉄道が今年100周年、静岡ガスが110周年という節目もあり、テレビ静岡も地域密着の地元企業として参加した。

この3社の強みを生かしてスタートアップを応援することを目的とし、各社のリソースを開示してそれを使ってもらってスタートアップベンチャーと地域課題を解決することを目標にしている。現在は、一次選考が終わっており、百数十社エントリーがあった。その中から11社程度を選び、地域課題を解決できるような提案をしていく。

次回は、東海北陸地区放送局による「当社は最近こんなことに取り組んでます」というテーマで行われたプレゼンリレーの様子の後編(4社)をお届けする。