ローカル局が抱える2つの課題と、今すぐ取り組める6つの処方箋【Connected Media TOKYO 2019レポート】

編集部

2019年6月12日〜14日の3日間、千葉県・幕張メッセにて、マルチスクリーン・クラウド・ビックデータなどデジタルメディア分野における技術を集めたカンファレンス『Connected Media TOKYO 2019』が開催され、全期間で15万人を超える来場者を記録した。今回はこの中から、6月14日に開催された専門セミナー「ローカル局が抱える2つの課題と、今すぐ取り組める6つの処方箋」をレポートする。

講演者は株式会社毎日放送 経営企画室 局次長の齊藤浩史氏と、テレビ大阪株式会社 経営企画局メディア戦略部 部長の西井正信氏。「ローカル局が抱える2つの課題」として「エリア(地域)パワー低下にともなう収入減」と「IoT(Internet of Things:インターネットを介した機器同士の連携)技術やメディア環境の変化への対応遅れ」を挙げ、これらへの打開策を語った。

■「外向け発信」と「地域密着」を両立するローカル局

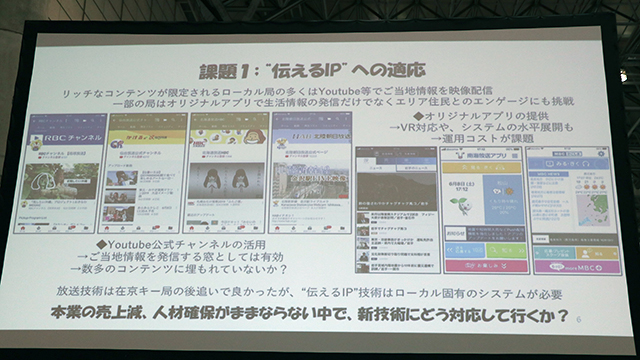

まず初めに、毎日放送の齊藤氏がローカル各局で行われている最新の取り組みを紹介した。

愛媛県を放送エリアとする南海放送では独自のスマートフォンアプリ「南海放送アプリ」を開発。地元ニュースや災害情報などのプッシュ通知をはじめ、プレゼントキャンペーンへの応募機能などを持ち、地元視聴者とのエンゲージ獲得を目指している。同社ではアプリを同業他社各局にライセンス。鹿児島県の南日本放送や福岡県の九州朝日放送などのローカル局に局の垣根や系列を超えて提供し、新たなビジネス展開を目指しているという。

「西日本エリアを中心に、地方回帰の流れが始まっているとの報告がある」と齊藤氏。「地域活性化のためにはエリア内側のコミュニケーションと外側とのコミュニケーションの両方が重要。そうしたことを担えるのは地域に立脚するローカル局」と話す。「伝統の祭りを持つ地域が、観光客など外部の人々に向けて『山車の引き手』を募集していたりする。ローカル局はこういった情報こそ外向きに出していかなければいけないと思う」と齊藤氏は語った。

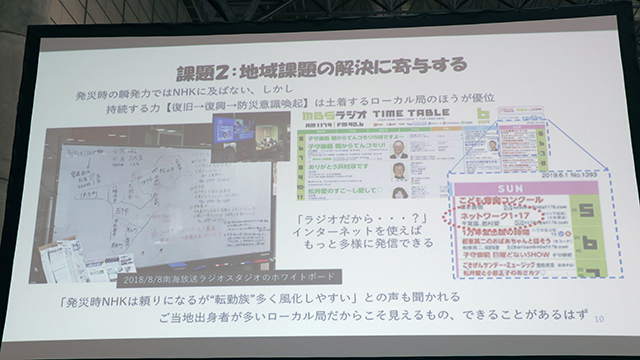

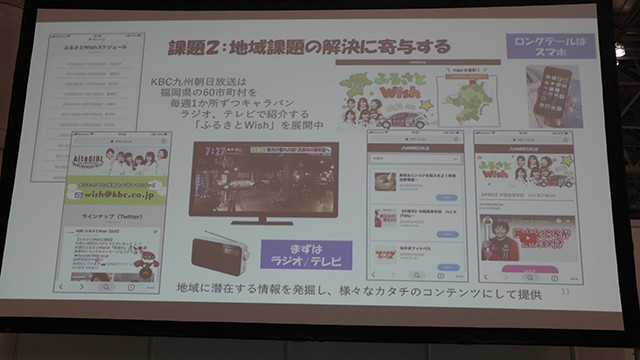

こうした「外向けの発信」と並行し、ローカル局各局では災害対応の面からも「地域密着」をさらに強く志向する流れがあるという。昨年の西日本豪雨の際、南海放送は松山市の本社内に構えるラジオのオープンスタジオに地元の地図を描いたホワイトボードを設置し、発災から一ヵ月経過した後でも地元の災害情報を集積・共有し続けていたほか、毎日放送では1995年の阪神大震災の記憶を伝え続けるラジオ番組『ネットワーク1.17』を放送。福岡県の九州朝日放送では同県の全市町村を毎週1箇所ずつキャラバン形式でめぐり、テレビ・ラジオ両方の番組で取り上げる試みが続けられている。

齊藤氏は「発災時において、情報発信の瞬発力こそNHKには及ばないものの、継続した情報発信はローカル局が強い」と話す。放送とITとの連携も積極的に行われており、九州朝日放送では放送した番組のフォロー(補足)情報を、WEBを通じて発信している。まずテレビやラジオの番組でアテンションをはかり、その後のロングテール的な展開をスマートフォンで行なう、という流れができているという。

「地域の情報をひろく見てもらうため、IT技術の活用は欠かせない。スマートフォン全盛のいま、番組制作や流通には放送技術以上にIT技術への理解が必要だ」と齊藤氏は語った。

■ローカル局への「6つの処方箋」

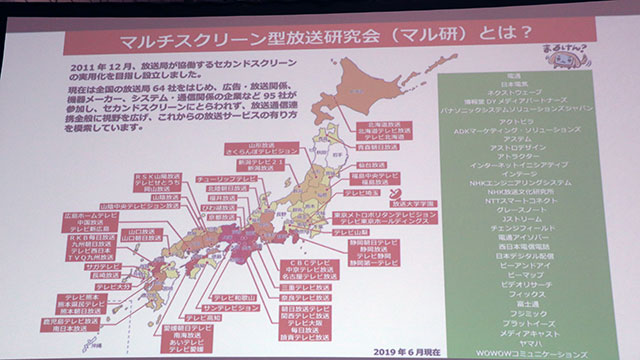

最先端技術との掛け合わせによってローカル局を活性化させる方法とは── テレビ大阪の西井氏は、全国64の放送局と広告会社、システム・通信企業らがタッグを組んで推し進める新たな放送サービスのあり方を研究する組織『マルチスクリーン型放送研究会(マル研)』の取り組みを「処方箋」に例えて提案した。

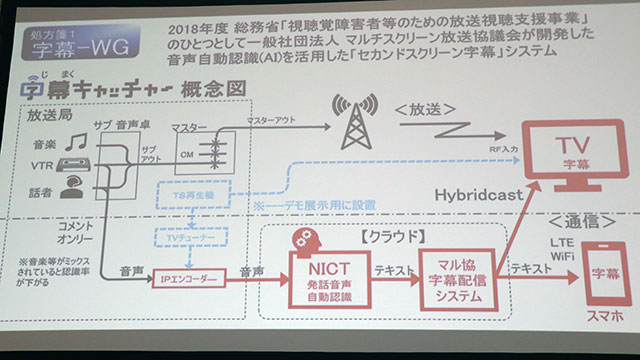

1つ目は「字幕キャッチャー」。放送音声をAIによって音声認識させ、WEB環境を通じてスマートフォンなどのセカンドスクリーンに「リアルタイム字幕」を配信するソリューションだ。「映像情報を補完するだけでなく、自動翻訳による番組内容の多言語展開や、テキスト化された番組情報を「(インターネット上から)検索できる情報」として再活用することができる」と西井氏は話す。

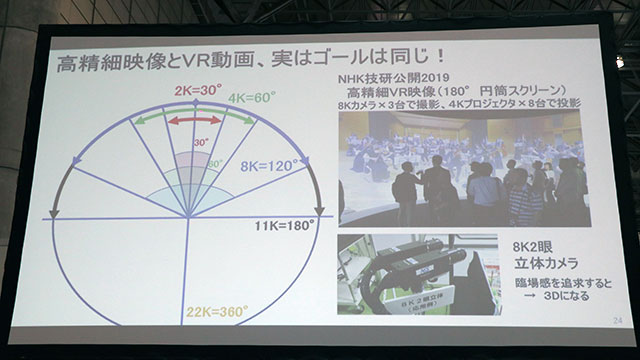

2つ目は映像の「VR(Virtual Reality:仮想現実)」化。西井氏は「ピクセル数(=解像度)が増えることは視野角を増やすのと一緒」とし、「高精細動画とVR動画は同じゴールを持つ」。また、「8Kとか高画質用の映像が撮れればVRコンテンツができる。ご当地の祭や独自のローカルコンテンツをVR形式で残すというのは、ローカル局だからこそ可能なアプローチ」と西井氏は述べた。

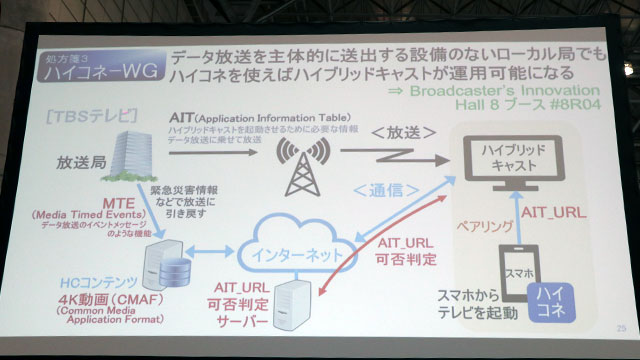

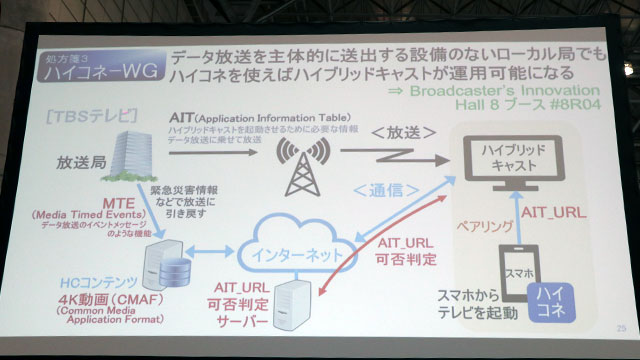

3つ目はスマートフォンアプリを主体としてテレビを起動し、放送への誘導を行なうハイブリッドキャストソリューション「ハイコネ」。自由度が高く、基本的に通信回線さえあれば全国どこでも利用が可能なスマートフォンアプリケーションを起点とすることで、データ放送を主体的に送出する設備のないローカル局であっても、放送と通信を連携させたハイブリッドキャストが運用可能になり、よりリッチな視聴体験を提供することができるとした。

4つ目は「ライブ・ネット配信」。枠の関係で放送できないローカル情報をライブ・VOD配信することにより、さらなる視聴機会を提供するとした。

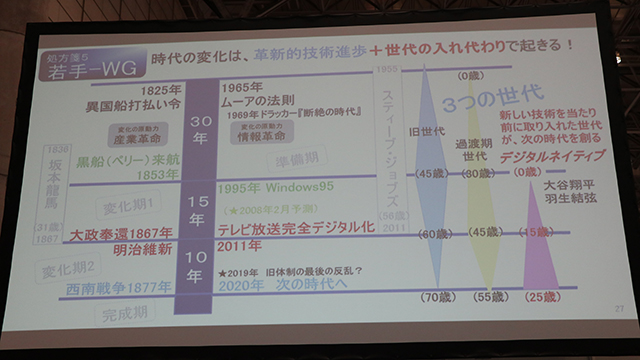

5つ目は「若手(の登用)」。子ども時代よりデジタル環境に慣れ親しんで育った、いわゆる「デジタルネイティブ世代」の積極的な登用によって、新しい時代の肌感に即したコンテンツ展開が可能になるとした。

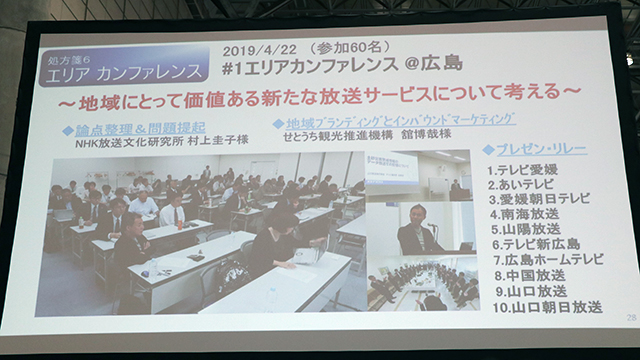

6つ目は『エリア・カンファレンス』。ローカル局同士が一堂に介して情報交換を行なうカンファレンスだ。第1回が2019年4月に広島で開催され、「地域にとって価値ある新たな放送サービスについて考える」というテーマのもと、ローカル局の担当者60名が意見を交換しあったという。

技術の発展により、地理的な制約を超え、ローカル局もひとつのコンテンツメーカーとして全国・全世界の視聴者へ向けて直接アプローチできる機会が増えてきた。いまだからこそ「ローカルであること」を強みとした取り組みが求められているのかもしれない。

締めくくり、毎日放送の齊藤氏は「地域にしっかり根を張るとともに、新しい技術にローカル局が対応していくことが大事。ヒントがあれば横のつながりを活かして近隣の局と意見交換をすることも有効だ。まだまだローカル局にできることはいっぱいある」と語り、40分弱にわたるセッションは終了した。

【関連記事】マル研若手メンバー考案「もしも僕たちが、今テレビを発明するなら?」~Connected Media Tokyo 2018