テレビマーケティングの最前線〜パネルディスカッション〜【セミナーレポート】vol.4

編集部

2019年2月26日、東京・六本木の日本マーケティング協会 アカデミーホールにてシンポジウム『テレビマーケティングデータの最前線 〜広告主が真に必要とする評価軸とは?〜』が開催され、テレビ媒体におけるマーケティングデータの具体的なケース紹介とともに、今後に向けた展開のヒントを探るディスカッションが行われた。

その中で今回はパネルディスカッション『テレビマーケティングの最前線 〜不確実を確実にするには?〜』の模様をお伝えする。

パネリストは、株式会社リクルート/株式会社リクルートジョブズの金井統氏、Sansan株式会社の北口理人氏、株式会社Mizkan Holdingsの渡邉英右氏。モデレーターは株式会社インテージ 開発本部 先端技術部 先進グループの深田航志氏が務めた。

いまだ不確実性要素が多いテレビマーケティングの分野において、どのような視点が新たなヒントを生み出すのか── パネルディスカッションでは、広告主サイドの担当者たちが現場から見た“ナマの声“が次々と上がった。

■「テレビ視聴データは今後“取引上の重要指標”となりうる」

冒頭、今回のパネルディスカッションのコンセプトについてインテージの深田氏が挨拶。海外の事例を挙げながら、日本のテレビデータ活用の見通しについて所見を述べた。

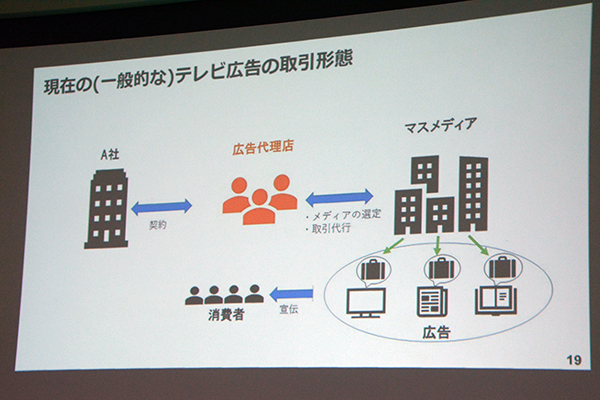

具体的な例として、現在のアメリカにおけるテレビマーケティングの実態を紹介。同国内におけるテレビ広告の取引において、テレビ視聴データを活用しているケースは全体の6割以上にものぼるという。日本でも2020年に全国3万世帯を対象とする『全国視聴率』が集計できるようになるといい、世界的なトレンドとして「今後はテレビ視聴データをもとにした取引に脚光が当たり、テレビ視聴データは枠の価値を決める一種の“取引指標”として機能するのではないか」(深田氏)とした。

■テレビ視聴データ導入で「バイイングのPDCAを回す」

続いて深田氏はパネリストに、テレビ視聴データをマーケティングへ導入した経緯を質問。各社ともに赤裸々な回答が相次いだ。

リクルートの金井氏は、広告出稿におけるPDCAサイクルを回すためにテレビ視聴データを判断材料として用いていると回答。「テレビの能力を最大限に活かせていないという自覚があり、これまでの自分達のバイイングが正しい判断であったのかを検証したかった。メーカーログなども見てきた結果、現在はパネルデータを活用している」(金井氏)と述べた。

Mizkan Holdingsの渡邉氏も同様に、PDCAの材料としてテレビ視聴データを活用していると回答。「これまでお客様理解の一端としてアスキング(アンケート調査)にこだわってきたが、その流れを変えたい」(渡邉氏)とし、新たな顧客動向の把握の手段として期待を寄せていると述べた。

Sansanの北口氏は、広告のクリエイティブを「『煮詰めていく』ための材料」(北口氏)と回答。テレビCM出稿によってブランド認知に大きな手応えを感じたとしながらも、「反響が起きている間、具体的にどのような動きが生じたのかわからなかった」(北口氏)とし、具体的なプランニングへと落とし込むための仮説構築に活用していると述べた。

理由としては各社様々ではあるが、根底に共通するのは「(メディアプランニングの)PDCA材料」というキーワード。これまである種の“決め打ち“であったテレビCM出稿のスタイルにかわり、各社ともに具体的な費用対効果を意識した効率的な出稿へとシフトしつつある現状が明らかとなった。

■視聴データは「態度変容の追跡」「クリエイティブの評価」などに活用

視聴データを出稿におけるPDCAに活かすと答えた各社だが、効率的な出稿へと活かすためにどのような形で評価に反映しているのか。具体的な事例へと議題は移った。

Mizkan Holdingsの渡邉氏は「最初の購買行動までは視聴率を参考にし、購入後の態度変容を見る材料として、POSデータとパネルデータを併用している」と回答。リクルートでは、展開する求人情報サービス『タウンワーク』のテレビCM出稿におけるROI(投資利益率)の指標としてTVISION INSIGHTS社の提供する『視聴質データ』を活用しているという。同社の金井氏は「テレビCM含め、プロモーションそのものの位置づけがリードの獲得にあるが、そのなかでもテレビCMは大幅なリーチ獲得の手段として重要」(金井氏)とし、「リーチの動線づくりと効果の最大化のため、『放映されたどのクリエイティブが視聴者の注目を集めたか』を示す同データの『AI(Attention Index:注視度)値』に注目している」と述べた。

Sansanの北口氏は「出稿後の認知移行を連続的に把握するため、視聴データをもとにフリークエンシー(広告接触頻度)を評価している」(北口氏)とし、アクチュアル(実視聴率)とターゲットへの浸透率の推移を認知度アップの判断基準にしていると述べた。

■視聴データは「セカンドオピニオン」

パネリストの各社とも視聴データを重要な要素としてプランニングに組み込んでいることがわかったが、従来用いてきた『世帯視聴率』のことはどう見ているのか。

Sansanの北口氏は「視聴率は通貨だと思っている」(北口氏)とし、これまで通りバイイングの際の価値判断材料として重視していると述べた。視聴データは「認知の調査やWEB媒体での接触ログに紐付けるもの」として、あくまで併用することが前提であるという姿勢を表明した。

一方、リクルートの金井氏は「クリスマスなどの国民的イベントシーズンでは、調査会社によって視聴率の高低に大きな差が出ている」(金井氏)とし、どちらか一方のみをソースとすることへの懸念を述べた。あわせて同氏は「複数のソースから“和集合”のデータを取り、両方で高い水準が出るかどうかを見る」(金井氏)と、北口氏同様、視聴データはあくまで複数併用が前提の「セカンドオピニオン」であるとの見解を示した。

■放送局・広告会社との関係構築を引き続き意識

視聴データの導入によって、放送局や広告会社との関係性に変化は生じていくのだろうか。こちらについては各社とも「これまでと変わらず信頼関係の構築をしていきたい」という声が挙がった。

「データ分析は自社で行っていくとしても、コンテンツの分野までは自社ではカバーしきれない。広告会社はコンテンツ作りが得意。コンテンツパワーこそが母集団を形成し、リーチにつながっていくと考えているので、いいお付き合いを大前提としたい。どういう取引が双方にとってメリットを生むかを素直に考えていきたい」(リクルート・金井氏)

「放送局や広告会社へは『具体的に何をお願いするか』を意識している。ふわっとしたお願い事ではすれ違いが生まれてしまうので、両者の役割を明確に定め、それぞれに沿った形で『いま困っていること』を具体的に相談するようにしている」(Sansan・北口氏)

そのうえで「あえての希望」として、「日本テレビが行っている『アドバンススポットセールス(GRP単位でなく、日付と時間帯ポジションを指定して購入できる枠セールス)』のように、細かな枠単位で出稿できる仕組みが他にも広がってほしい」(リクルート・金井氏)という声もあり、これまでのセオリーにとらわれない新たなバイイングの選択肢が増えることを今後期待する面も垣間見えた。

視聴データの導入は『世帯視聴率にとってかわるもの』ではなく、出稿そのもののニーズもこれから多様化・細分化を生む材料となりうる。今後媒体サイドにおいてはどのように広告主と“並走”し、幅広い対応の受け皿を作っていけるか、ということが重要となりそうだ。