求められる“テレビの新指標”〜デジタル時代のCM効果とは?〜【セミナーレポート】vol.1

編集部

2019年2月26日、東京・六本木の日本マーケティング協会 アカデミーホールにてシンポジウム『テレビマーケティングデータの最前線 〜広告主が真に必要とする評価軸とは?〜』が開催され、テレビ媒体におけるマーケティングデータの具体的なケース紹介とともに、今後に向けた展開のヒントを探るディスカッションが行われた。

その中で今回は『求められる“テレビの新指標”デジタル時代のCM効果とは?』と題され行われたセミナーの模様をお伝えする。

このセミナーには、Sansan株式会社 Sansan事業部マーケティング部 北口理人氏(写真:左)、株式会社スイッチ・メディア・ラボ テレビデータ事業部マーケティング部 部長 山本豊氏(写真:右)が登壇し、CM視聴データを用いた広告主サイドでのPDCAの実態について紹介した。

■BtoBサービスのCMをテレビ媒体で放映する「理由」

Sansan社では、法人向けクラウド名刺管理サービス『Sansan』や個人向け名刺アプリ『Eight』を中心に事業を展開しており、このうち『Sansan』については2013年より俳優の松重豊氏を起用したテレビCMを多く放映している。

個人向けのサービスも提供する企業でありながら、法人向けサービスにてテレビCMを行う理由について、Sansanの北口氏は次のように述べた。

「当初からオフラインでの販促活動やセミナーを数多く行ってきましたが、これらの方法では天井が見えてきているように感じていました。『サービスそのものを広く浸透させていく時間を買う』ための手段として、テレビCMの出稿に踏み切ったのです。」(北口氏)

同社ではテレビCM出稿によってサービスの認知が向上し、導入問い合わせ件数や問い合わせ後の受注増、商談へのリード件数上昇を見込んでいるという。放映開始から6年目を迎えた現在、効果としてはどのように感じているのか。

「現状、『CMを打ったら打った分認知が上がっている』という実感です。認知に限らず採用面においても好影響を及ぼしています。Sansanでは毎年150名が入社しますが『テレビCMを通じてSansanを知り、応募した』という声が年々増えています。」(北口氏)

短時間のうちに広くメッセージを伝えるというテレビCMならではの特長をフルに活かしている形だ。

■視聴データの活用で「世帯視聴率」から「ターゲット含有率」重視の出稿へと特化

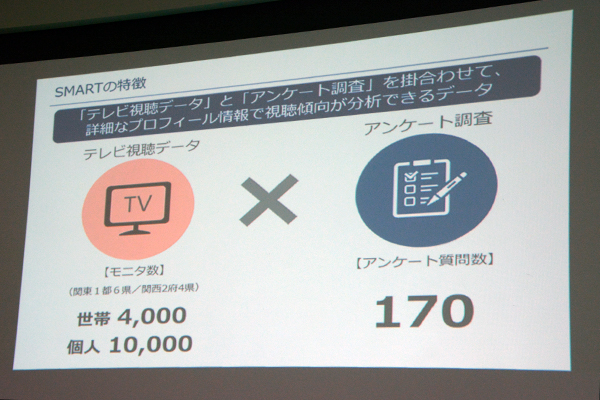

Sansanでは、スイッチ・メディア・ラボ社が展開するテレビ視聴データ分析サービス『SMART』を活用し、自社で視聴データの分析を行っている。関東・関西あわせて4,000世帯・1万人と大規模なテレビ視聴パネルから取得した視聴データに、アンケートで取得した170項目の詳細なプロフィールデータを組み合わせ、視聴者の具体的なプロフィールにもとづいてリアルタイムに視聴動向を計測できるのが特長だ。

広告主が直接データ分析を行う理由について、北口氏は次のように述べる。

「かねてよりメディアバイイングやプランニングの部分でPDCAがうまく回せていないと感じており、詳細な視聴データを見ることで具体的なアプローチができないかと考えていました。肌感だけによるのではなく、ある程度の根拠をもって(広告会社に)指示ができるようにしたいと考えていたのです。」(北口氏)

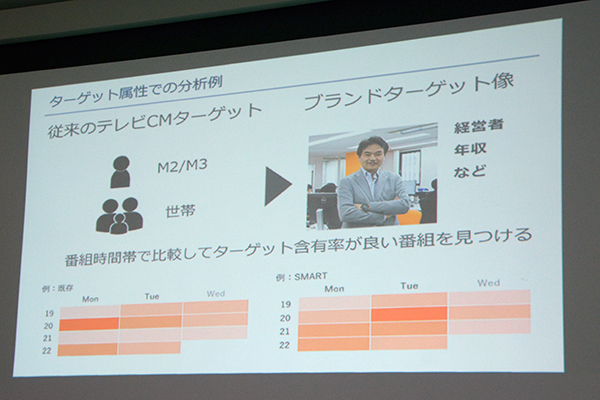

SansanがSMARTを用いて取り組むのは、従来の世帯視聴率によらない「ターゲット含有率」重視の施策だ。ブランドターゲット像を設定し、番組時間帯の視聴データを比較しながら、よりターゲット含有率が良い番組へと効率的に出稿する。

「広告会社からの提案はM2、M3といった性・年齢別のデモグラフィック(人口統計学的属性)ベースのものがメインであったため、それに沿ってテレビCMでは(デモグラフィック上のSansanのターゲットである)M2層によく見られる枠に向けて出稿するという形をとっていました。SMARTの導入によって、BtoBのサービスにおける本来のターゲットである『企業の役職者』に向けて効率的に出稿することが可能になったのです。」(北口氏)

Sansanでは「企業の役職者」でブランドターゲット像を設定し分析(写真はイメージ)

Sansanでは「企業の役職者」でブランドターゲット像を設定し分析(写真はイメージ)■ターゲット含有率が高ければ「視聴率が低くとも」出稿する

北口氏は、SMARTのインターフェース画面を「テレビCM版の『Googleアナリティクス』のよう」と評する。

「SMARTの導入によって、『どんな人がどんな番組を見ているか』をリアルタイムで確認できるようになりました。これは今まで見えなかった切り口です。どの放送局のどの時間帯がターゲットである企業の役職者に見られているかを確認し、クリエイティブの出し分けと放映後の効果測定を行えるようになりました。」(北口氏)

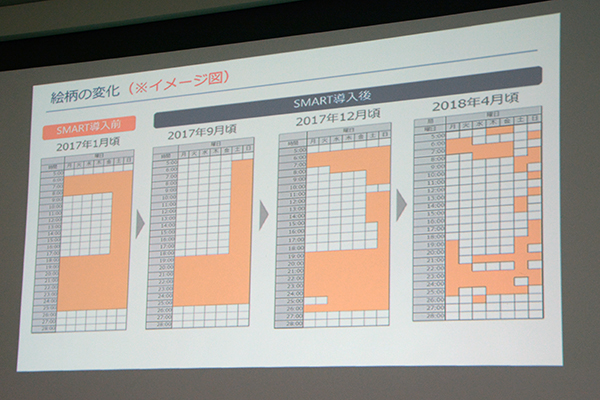

ターゲット含有率が視覚化されたことにより、バイイングのスタイルも大きく変化しているという。

「Sansanではこれまで平日の朝帯と夜帯、そして週末全日のいわゆる『コの字型』でCMを出稿していました。しかし実際のデータを見ると、朝帯はターゲットに浸透していないことがわかった。そこで朝帯の出稿をやめ、平日の夜帯と週末全日の『逆L字型』にしてみたり、その中からさらに枠を厳選したりと、細かいアプローチに乗り出しています。」(北口氏)

ターゲット含有率を出稿の判断軸とすることで、バイイングに対する考えも大きく変化してきているという。

「データを見ていると、世帯視聴率が高くなくともターゲット含有率のとても高い枠があることがわかってきました。ターゲットへのリーチを重視して動くようになった今、こうした枠への出稿も狙って行っていきたいと考えています。」(北口氏)

■時系列ログが可能にする、新たなバイイングのかたち

北口氏がさらに注目するのが、SMARTの特長のひとつである「時系列データの可視化」だ。

「時系列でターゲットへの浸透率を比較できることで、これまでにないバイイングの方法を探ることができるようになりました。具体的には、出稿先をCMチャンス単位で比較検討することもできるようになったのです。 昨年、『ガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ系列)の年末特番『笑ってはいけないシリーズ』に単体で出稿しましたが、この時は同じ価格帯で複数のCMチャンスを比較し、ターゲットへ最も効率的にリーチできると判断したチャンスを指定して出稿しました。」(北口氏)

世帯視聴率重視から、ターゲット浸透率重視へ── これまでさまざまなところで叫ばれてきた流れは、すでに広告主サイドで実際に起こっている。

■「デジタルの詳細なターゲティングと、テレビの爆発的リーチを組み合わせたい」

締めくくりに北口氏は、テレビCMのバイイングにおける展望をこう語った。

「私たちのようなベンチャー企業が自社でテレビCM出稿のPDCAを行うということに、大きな意義があると考えています。ハイクラス向け転職サービスの『ビズリーチ』など、ベンチャー各社がテレビCMによってキャズム(認知度の溝)を超えているのを見ると、テレビの力はやはりスゴいなと思います。」(北口氏)

デジタルか、テレビ媒体か── どちらか片方にのみ注力するのではなく、両社それぞれが持つ強みを組み合わせた広告出稿を目指していきたいという。

「デジタル媒体はより詳細なターゲティングが可能です。その一方で、テレビ媒体には爆発的なリーチを図れるパワーがある。今後の広告出稿においては、両者の良いところを組み合わせ、それに対して、今まで見えてこなかったものが見えてくるようなデータ構築をしていく。それによって、媒体としての価値を高めていくことができると思っています。」(北口氏)

実際の具体的なアプローチの事例にまで踏み込みながら、いま現実にどのようなパラダイムシフトが起きているのかを紹介した今回のセミナー。このような言論が広告主サイドから提示されたということに、大きな意義を感じさせるものであった。