Data Orchestrationの可能性について「これからのマーケティングプラットフォーム」【VR FORUM 2019】

編集部

さまざまなデータが溢れる昨今。しかし、それぞれが単体では価値を生み出すことは難しい。価値あるマーケティングプラットフォーム構築を目指し、テータマーケティングの最前線ではどのような取り組みが行われているのか。

株式会社ビデオリサーチ(以下、ビデオリサーチ社)が、2月13日・14日に東京ミッドタウンにて「VR FORUM 2019 ~Data Orchestration~」を開催。2日にわたり、様々な講演が行われたが、その中から、14日の「これからのマーケティングプラットフォーム」と題された講演をレポートする。

本講演は前半と後半2つのパネルディスカッションの構成となっており、前半パートの登壇者は、ソフトバンク株式会社(以下、ソフトバンク社)デジタルメディア統括部より統括部長の藤平大輔氏。ニールセン デジタル株式会社(以下、ニールセン社)から代表取締役社長の宮本淳氏。株式会社ビデオリサーチからソリューション事業局長の岩城靖宏氏。

後半パートは、前半に引き続きビデオリサーチ社の岩城氏と、株式会社マクロミル代表執行役副社長 日本担当の佐々木徹氏とのパネルディスカッションとなっている。まずは、前半パートからレポートしていく。

■WEB接触と来店情報を、結びつけて計測する技術を開発

ソフトバンク社の藤平氏は、目的別にテレビCM・web動画・web広告を展開していることや、KGIを契約とし、中間KPIを来店としたファネル上で効果測定を行っていることを紹介。

ファネルの上位から下位まで一気通貫での測定を実現する試みに取り組んでおり、来店計測においては、Wi-Fiを活用した独自のテクノロジーにより、来店測定を開始したとのこと。ショップ内のWi-Fi基地局からの電波の強度、検知回数などをAIで分析し、来店したかどうかを特定できるという。

このように携帯端末を基準に、WEBの領域でどんな広告に触れ、HPを訪れ、来店につながったか、と言うところまでは把握できるようになったとか。しかし、来店軸のシステムチックな計測でわかるのはそこまでで、WEB以外のその他さまざまな広告との接触履歴はわからないとのこと。また、上位ファネルであるテレビCMに関しては、「貢献度合いをいかに可視化して評価するかが最大の課題」と藤平氏は語る。

■IDの重複を避け、“人”ベースのリーチ測定が可能に

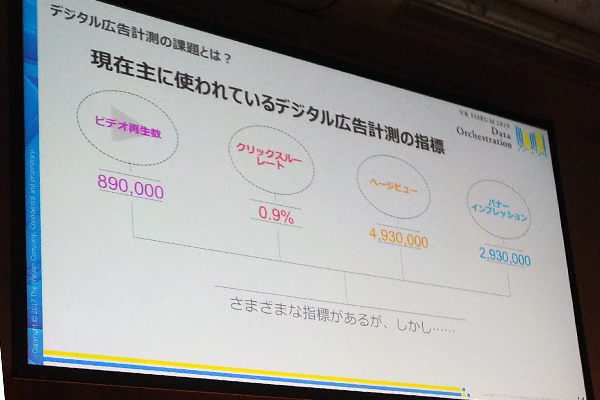

ニールセン社の宮本氏からは、デジタル領域でのデータ測定について、直面している課題について語られた。それは“人”をどう捉えるか、ということ。現在、主に使われているデジタル広告計測の指標は、「ビデオ再生数」「クリックスルーレート」「ページビュー」「バナーインプレッション」などで、媒体社によりさまざまな指標が提示される。さまざまな異なる指標間では横並びで比較できず、広告主は媒体の選定や出稿量の判断が難しくなっている。

「しかも、全部“人”ベースではない。誰が広告を見ているのかわからない。これが大きな課題」と宮本氏。テレビのほうは、ビデオリサーチ社が2018年4月から「個人全体視聴率」「P+C7」の提供を関東圏でスタートさせ、“人”ベースの計測が行われている。そういう意味では、デジタルのほうが遅れているという認識を示した。

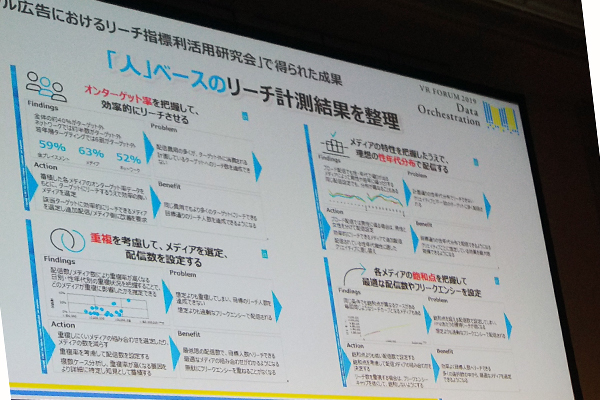

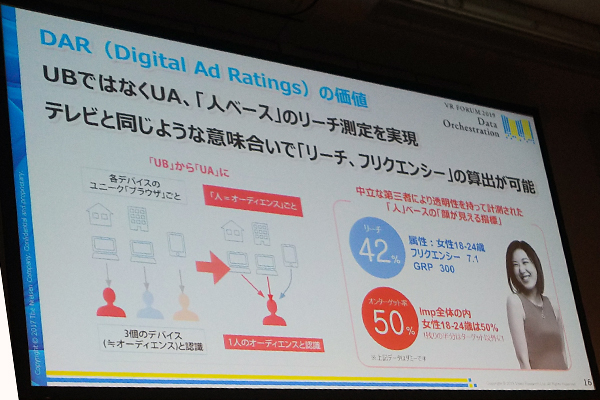

その問題を解決するため、ニールセン社ではビデオリサーチ社との協業で「DAR(デジタル広告視聴率)」を提案している。これは、UB(ユニーク・ブラウザ)ではなく、UA(ユニーク・オーディエンス=“人”)で計測する独自の指標。宮本氏は、「今は、ほとんどの人が、仕事用、プライベート用で、それぞれ複数の端末、ブラウザを持っている。二桁以上のIDを持つ人は世の中にたくさんいる」と指摘する。“人”ベースのリーチ計測結果を整理すると、オンターゲット率がわかり、ターゲット外のインプレッションを減らせると、さらなる最適化の可能性を示した。

なお、ソフトバンクの藤平氏は、「DAR」による計測を実施したことがあるとのこと。「想像以上に多くの媒体が重複していた」と衝撃の結果だったことを明らかにした。宮本氏は、「媒体が横並びで比較できることが大事。『視聴率』という健全な指標が整うことで、テレビは発達した。デジタルも同じことが言えるのではないか」と展望を述べた。

ちなみに、「DAR」は、GDPR(EU一般データ保護規則)をクリアしており、国内はもちろんグローバルなパブリッシャーからも賛同を得ている。「おそらく、“人”ベースのリーチ計測としては、国内唯一のサービス」と宮本氏はアピールする。

■「リーチ(量)」と「ブランドリフト(質)」を組み合わせた測定も可能に

宮本氏は、“人”ベースのリーチ計測が浸透したとき、デジタル広告の価値を高めるにあたって、いくつかの課題があることも触れた。一つは、デジタル広告の質に関しては、広告主だけでは改善しきれないこと。これには、メディアや広告会社の協力が必要になる。二つ目は、リーチの計測だけでは、効果測定ができず、改善しきれないこと。リーチ×ブランドリフト計測の確立が求められるとした。三つ目は、デジタル領域だけでは、出稿を最適化できないこと。テレビとデジタルの共通指標の確立が必要だと強調する。

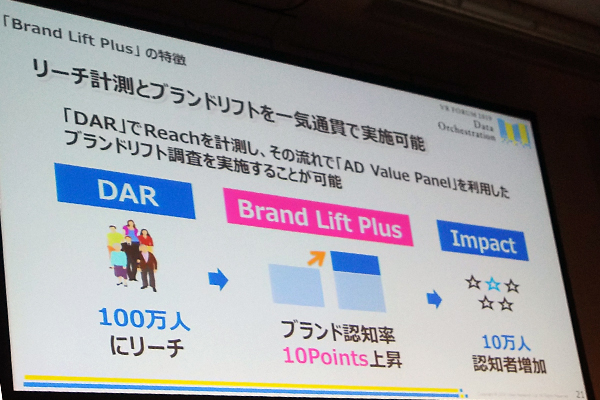

その三つの課題のうち、ニールセン社が関わる部分としては、二つ目のリーチ×ブランドリフト計測について。ビデオリサーチグループとの共同開発による「Brand Lift Plus」を紹介した。

これは、「DAR」でリーチを計測し、その流れでビデオリサーチグループの調査パネル「AD Value Panel」を利用した調査を実施するサービス。リーチ計測とブランドリフト計測を一気通貫で実施できるという。

リーチとブランドリフトは別々に測定するものだが、組み合わせることで、たとえばリーチが100万人あり、ブランドリフトが10%だった場合、インパクトは10万人という試算が得られる。「これは指標として極めて有効」と宮本氏は強調した。

■ソフトバンク社とビデオリサーチ社が、国内最大級の生活者パネルの作成を目指す

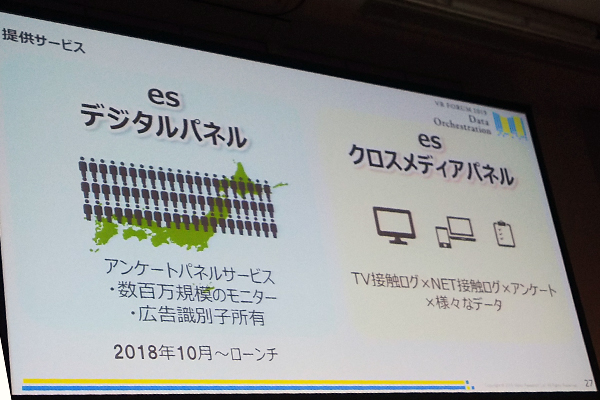

三つ目の課題、テレビ×デジタルの共通指標に関しては、取り組みの一つとして、ソフトバンク社とビデオリサーチ社が、2017年より合弁会社every sync(以下、every sync社)を立ち上げ、すでにプロジェクトを進めているとのこと。

「デジタルのみのマーケティングに限界を感じているが、テレビの正当な価値がわからない」というクライアントのニーズに応えるべく、設立されたという。

ソフトバンク社の藤平氏は「通信キャリアが持っているデータをベースに、国内最大級の生活者パネルをつくっていきたい」と抱負を掲げる。今後、テレビやネットの接触ログやアンケート、データを組み合わせた「クロスメディアパネル」の構築を目指していく。

これらによってユーザーのメディア接触状況を一元管理し、施策ごとのアトリビューション分析が可能になるとのこと。「できるだけなめらかなシングルソースをつくり、成功事例をもって他の広告主に提供したい」と藤平氏は語る。

今回のセミナーでは、これらによってテレビはビデオリサーチ社、デジタルはニールセン社、テレビとデジタルの接触状況や広告接触による態度変容はevery sync社、と同じ基準、同じ土俵で効果計測する環境が整いつつあることが示された。各社の今後の開発・検証の加速に、大きな期待が寄せられた。

■「Data Orchestration」の可能性~マクロミル社とのアセット共有

ここからは、後半パートのビデオリサーチ社の岩城氏とマクロミル社の佐々木氏とのパネルディスカッションをレポートする。

後半パートにおいて岩城氏は、ビデオリサーチ社はアセットを活用したデータ統合ソリューションを展開し、お客様のプライベートDMPとの連携を有機的に設計することで、データ活用・DMPの利活用を支援していくと宣言。今回テーマとして掲げた「Data Orchestration」の思想を改めて示した。

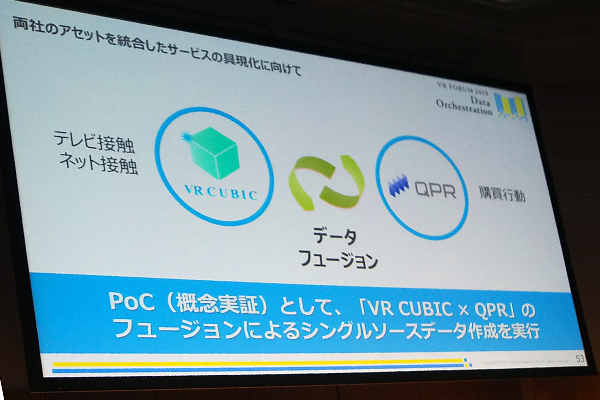

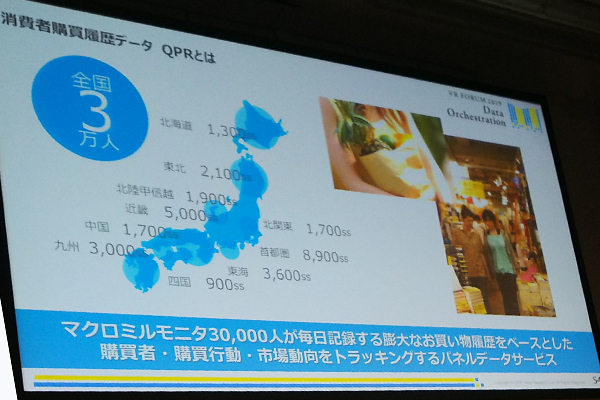

その一例として、マクロミル社との取り組みが紹介された。マクロミル社は、「QPR」という全国3万人のモニターによる購買者、購買行動、市場動向をトラッキングするパネルデータを提供している。これと、ビデオリサーチ社の「VR CUBIC(テレビ/ネット接触の測定)」をデータフュージョンし、広告接触から購買まで切れ目のないシングルソースデータの作成を実行中とのこと。

マクロミル社の佐々木氏は、「単純な購入金額や量のデータではなく、“人”ベースで分析することができる」と優位性を強調。両社から、OUTPUT例の提示とともに、今後QPR、VR CUBIC以外も含めてアセットを共有したソリューションを展開していきたいという考えが示された。

ビデオリサーチ社の岩城氏は、フルファネルの解明に向けて、今後もこのようなデータソリューションを続々と開発していきたいと、意気込みを見せた。今後、展開されていく「Data Orchestration」の可能性に、大いに期待が高まるセミナーとなった。