配信・放送ボーダーレスの時代〜先行するオーディエンスにビジネス、制度は追いつけるのか 【InterBEE2023レポート】

編集部

左から)モデレーター:奥 律哉氏、パネリスト:内山隆氏、森下真理子氏

一般団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が主催する「Inter BEE 2023」が2023年11月15~17日にかけて開催。昨年に引き続き、幕張メッセ会場とオンライン会場のハイブリッド形式で行われ、幕張メッセ会場には昨年より約5,000名多い31,702名が訪れる盛況となった。

本記事では、放送と通信の融合を前提としたうえで、その“先”にあるビジネスの形をさまざまな切り口で取り上げたセッションプログラム「INTER BEE BORDERLESS」をレポート。その中から、11月15日に行われた『配信・放送ボーダーレスの時代~先行するオーディエンスにビジネス、制度は追いつけるのか~』の模様をお伝えする。

パネリストは青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科教授・内山隆氏と、株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ主任研究員・森下真理子氏。モデレーターは同ラボ統括責任者/電通総研フェロー・奥 律哉氏が務めた。

もはや放送波経由かネット経由かを意識することなく映像コンテンツが楽しまれるようになった昨今。本セッションでは、コロナ禍以降ますます変化の幅、スピードともに加速し続けるメディア環境を最新の調査データで読み解きながら、「ボーダーレス」時代の放送制度のあり方についてトークが繰り広げられた。

■メディアの編成<自分の生活軸。現代の子どもと親に見る未来のオーディエンス像

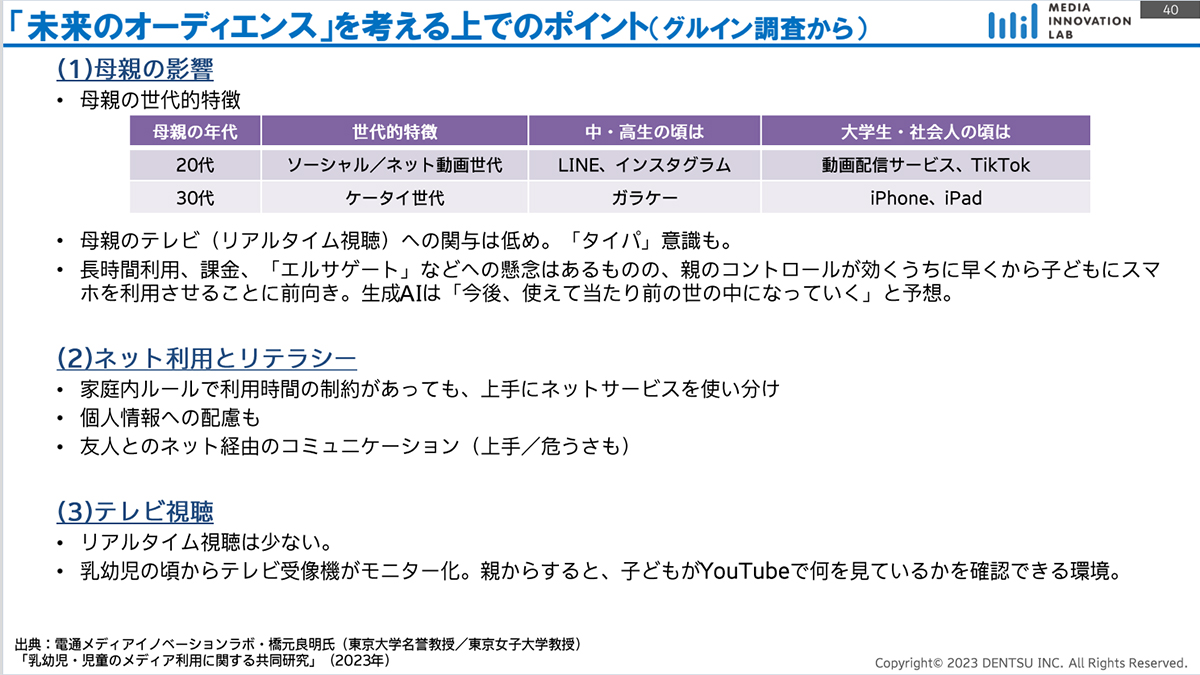

森下氏は「もっとも未来のオーディエンス」として、電通メディアイノベーションラボが橋元良明氏(東京大学名誉教授/東京女子大学教授)と共同で行った、0〜12歳の子どもたちのメディア利用に関する調査結果を紹介。

「30代の母親の場合は、中高生時代に携帯電話(ガラケー)を使い、大学生以降はスマートフォンに慣れ親しんでいる。スマホは当たり前の存在で、長時間の使用や課金への懸念こそあるものの、『早いうちから子どもにスマホやSNSを使わせて、親のコントロールが効く間にメディアに関する感覚を養わせたい』という意向が強い。子どもたちもまた、サービスの使い分けや顔出しへの配慮など個人情報へのリテラシーを持ち合わせている」(森下氏)

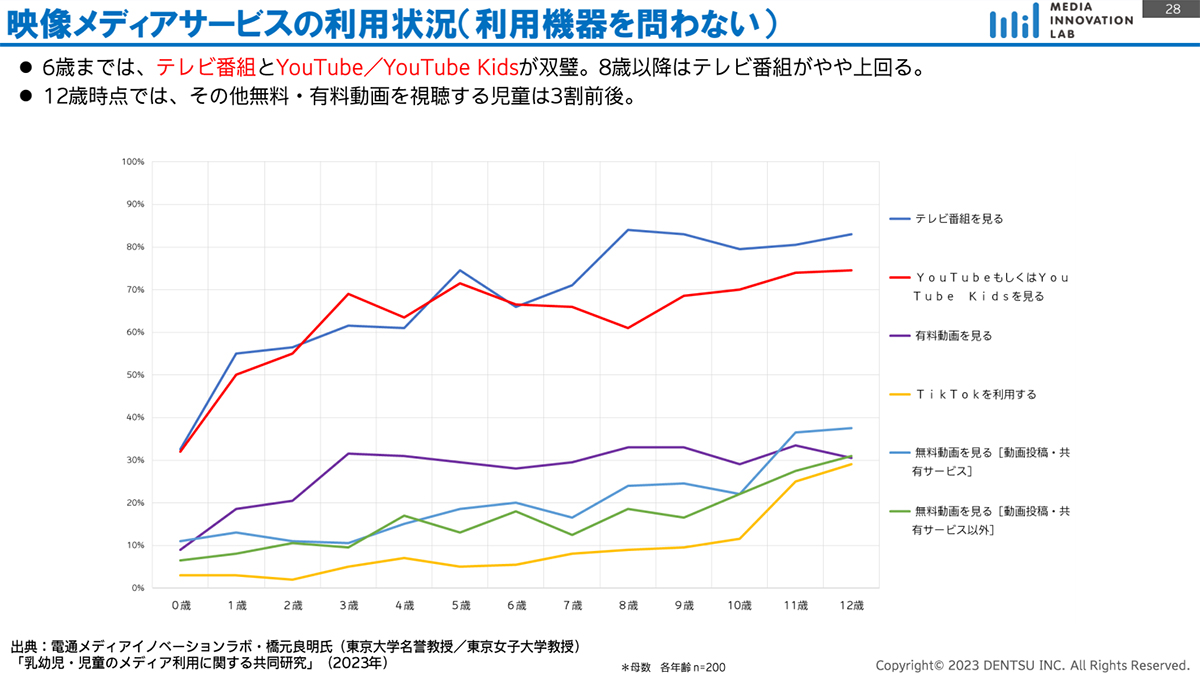

昨今、テレビでネット動画を視聴する家庭が増えている。「0~12歳のほぼすべての年齢において『YouTube/YouTube Kidsを見るデバイス』は圧倒的にテレビが多い」と森下氏。

テレビでネット動画が視聴される理由として、森下氏は、「自分のスマートフォンで見せる場合は子どもが余計な部分を触らないか不安だが、テレビならばその心配がない」という30代母親のコメントを引用。また、『見てほしくないYouTube動画などを子ども見ているときに背後から注意できる』という声があるように、子どもが何を見ているのかを把握できる安心感から、テレビの大画面での動画視聴に肯定的である」と指摘。

コンテンツ目線からテレビ番組とYouTube/YouTube Kidsへの接触状況を見ると、両者は拮抗するも、8歳を境目にテレビ番組への接触率が若干上回る結果になったという。

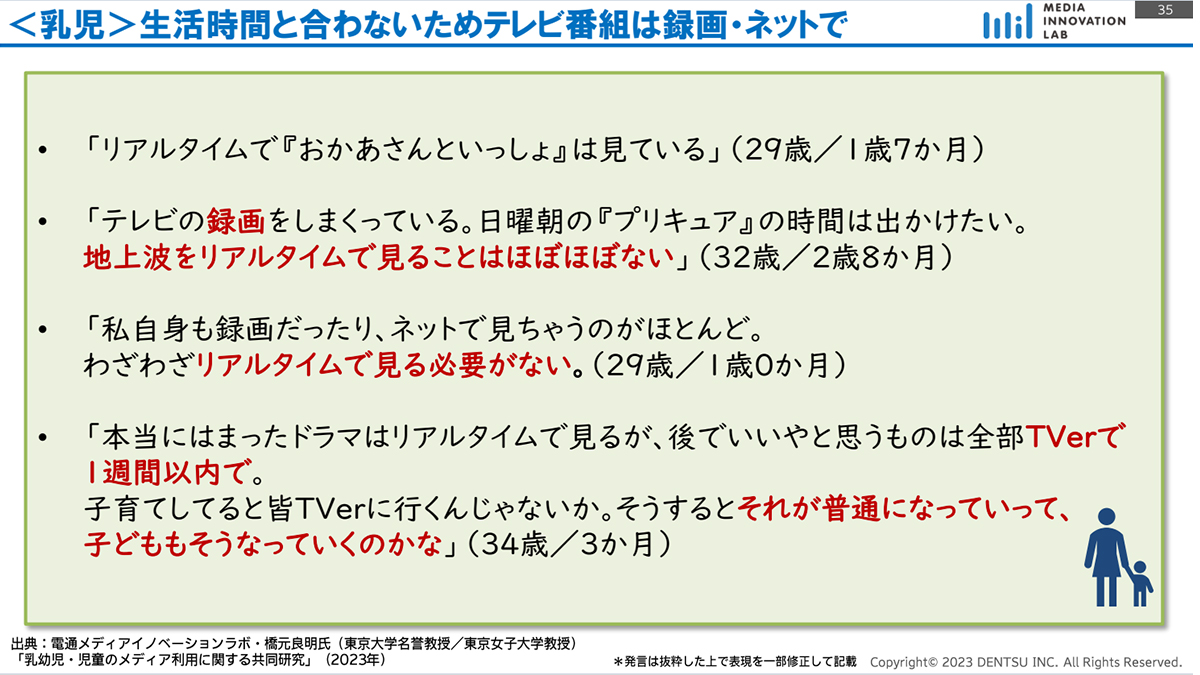

ただし、母親を対象とするグループインタビュー調査では、子どものテレビのリアルタイム視聴は少ないという意見が多かったという。乳児の母親からは生活時間とテレビの編成が一致しないという声も。「子育て中は自分もTVerでの見逃し視聴がメイン、いずれ子どももそうなっていくのでは」というコメントを踏まえ、「比較的年齢の高い母親はテレビとの親和性が高く習慣的にテレビをつけているが、より若い母親はタイパ意識が強いこともあって、そうした行動が希薄。親世代のメディア志向が子どもに及ぼす影響は大きい」とした。

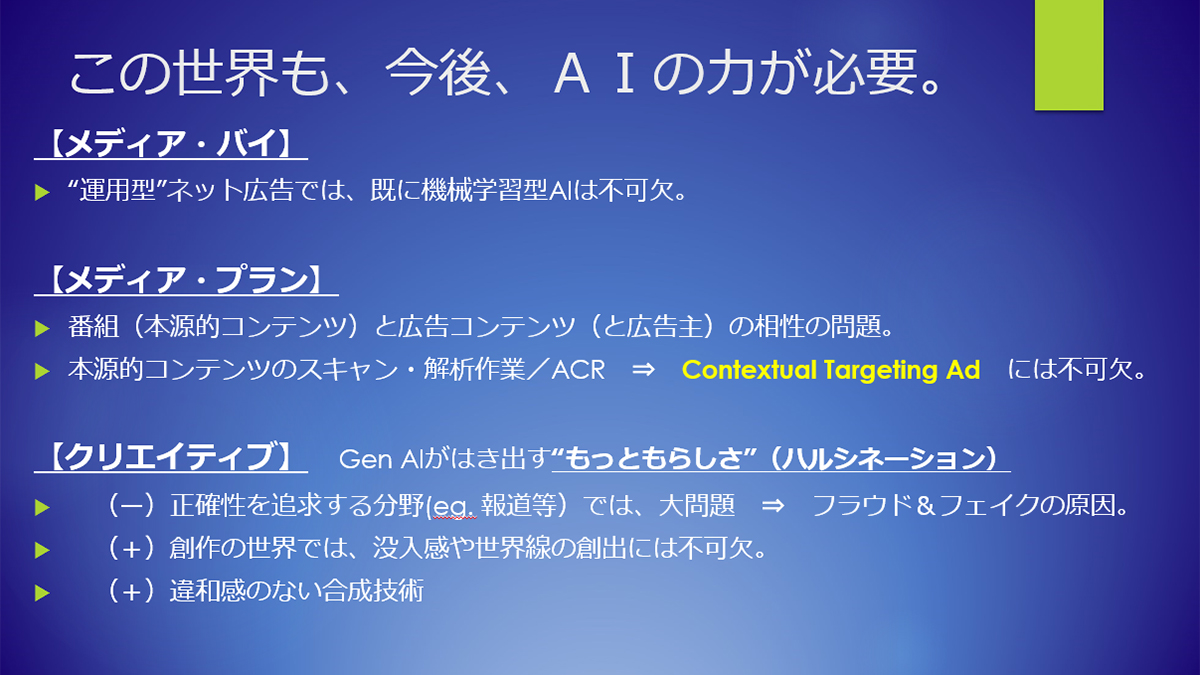

■没入感と世界観の創出が鍵。“小さいプランニング”時代の「広告技術」としての生成AI

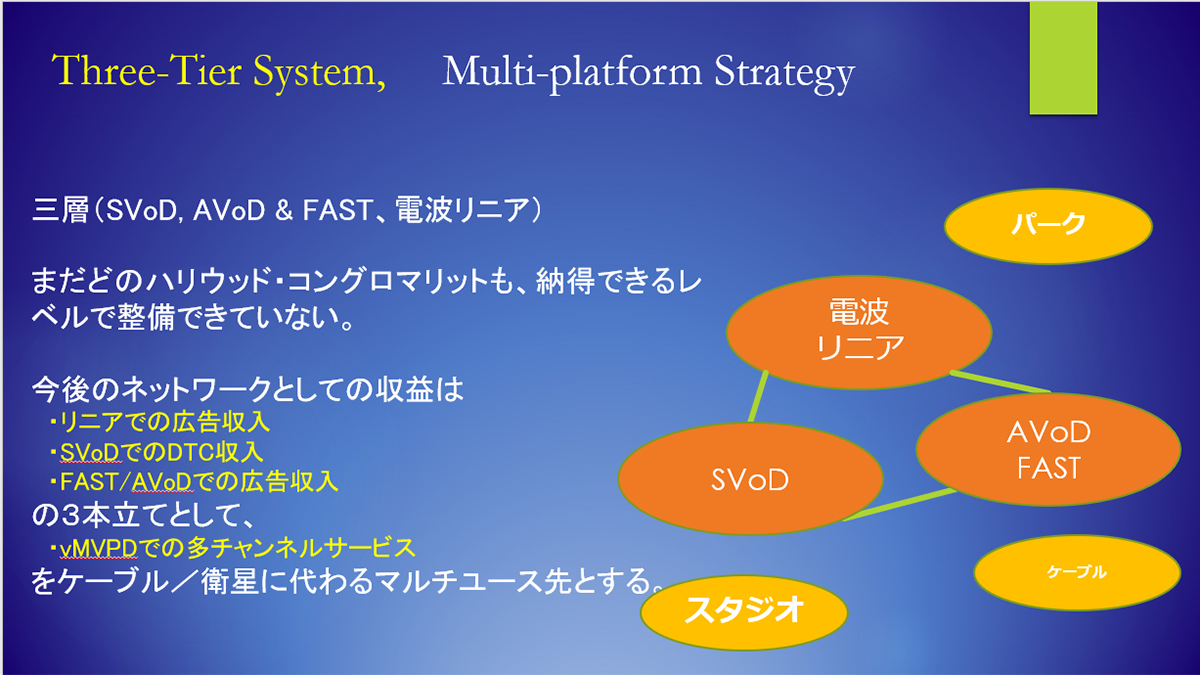

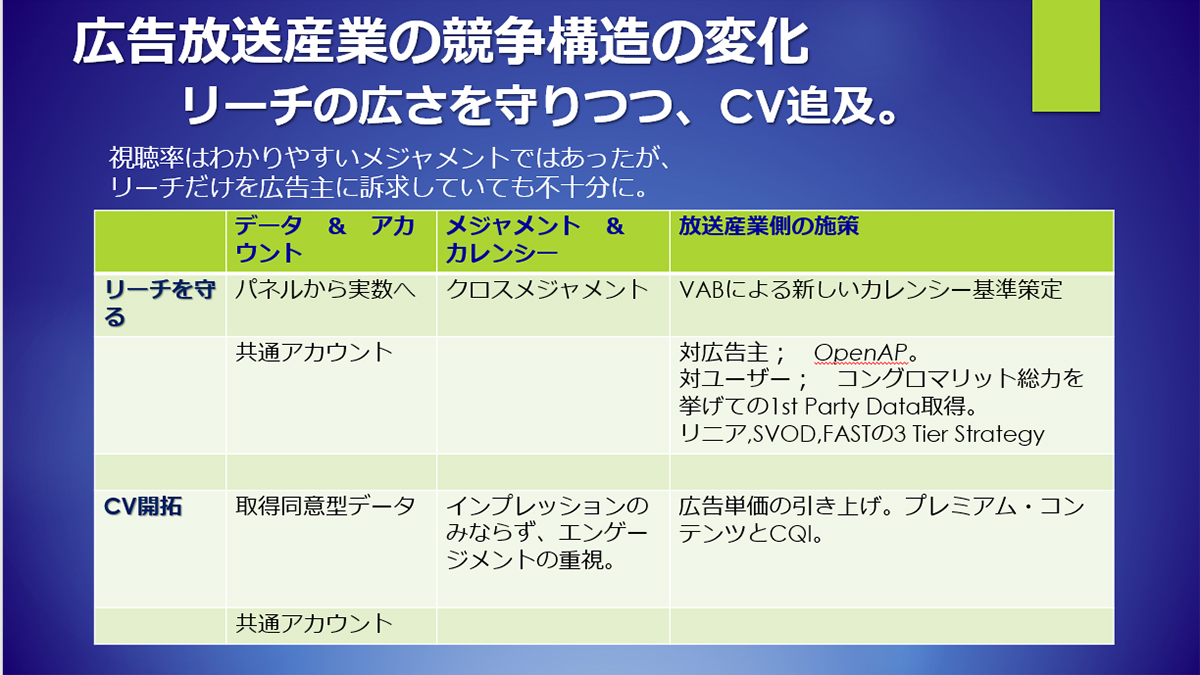

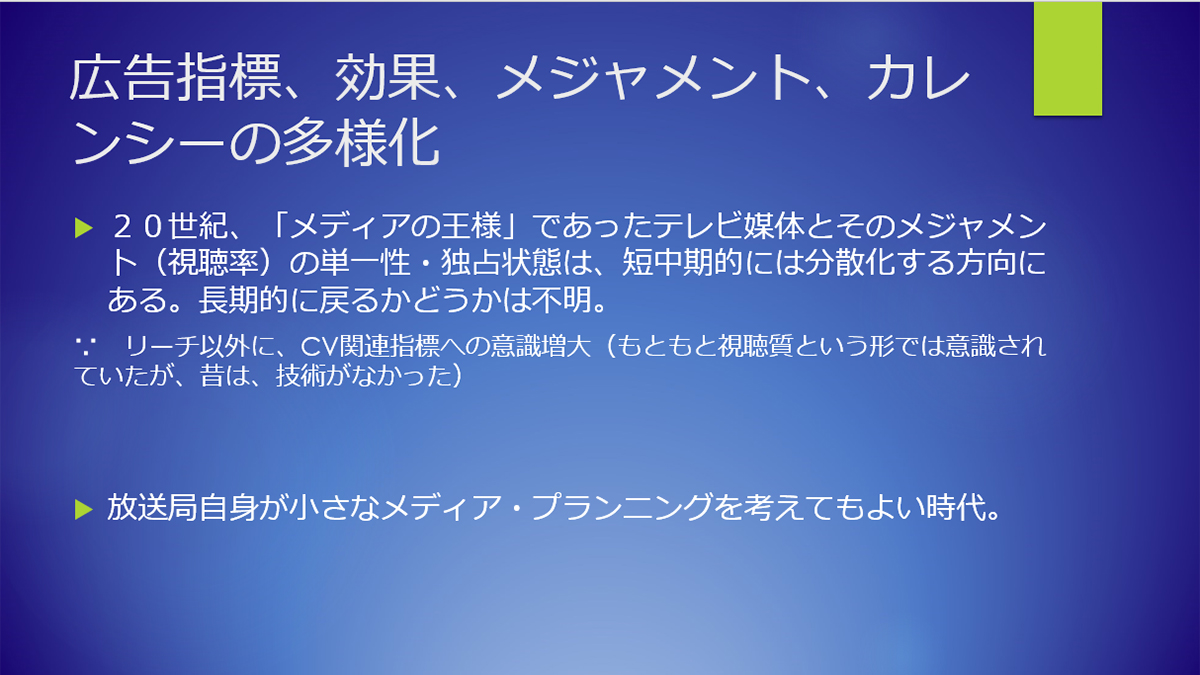

内山氏はカレンシーの切り口から、ボーダーレス時代のメディアビジネスについて予想を展開。「リニアにSVOD、AVOD、FASTを巻き込んだメディア事業の再編が求められる」と語る。

「リーチを守りながらコンバージョンを育てていく方法を放送局も考えていかなければならない。今後はインプレッションだけでなく、エンゲージメント的な指標も重視される」(内山氏)

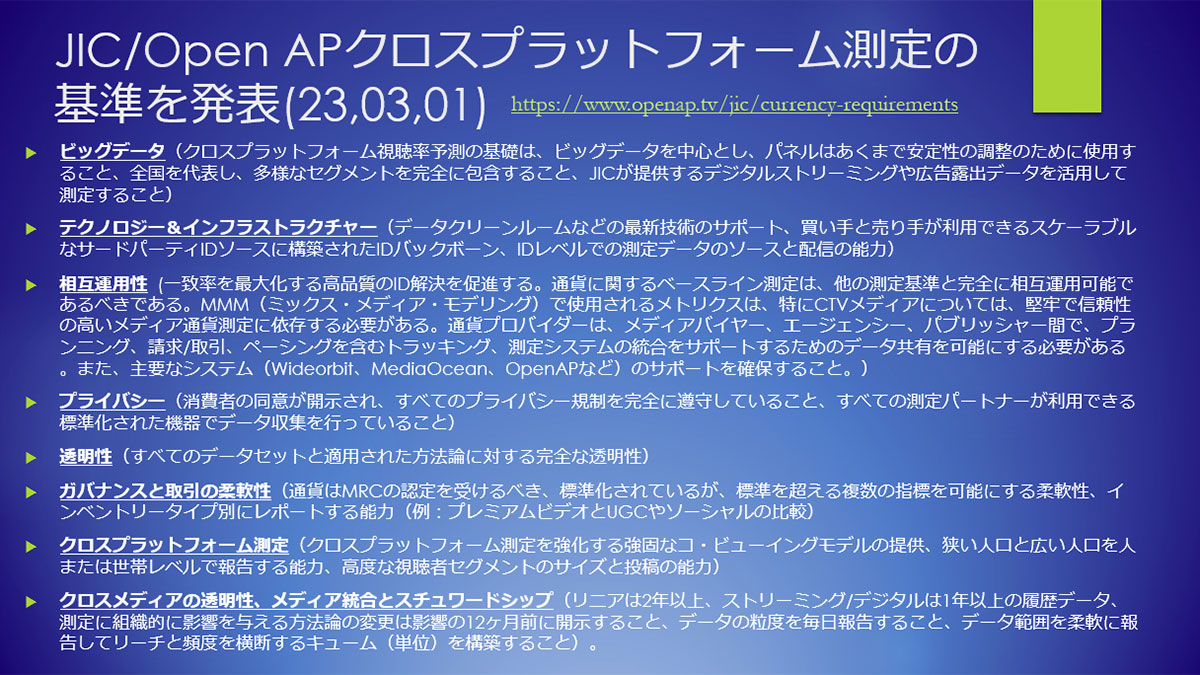

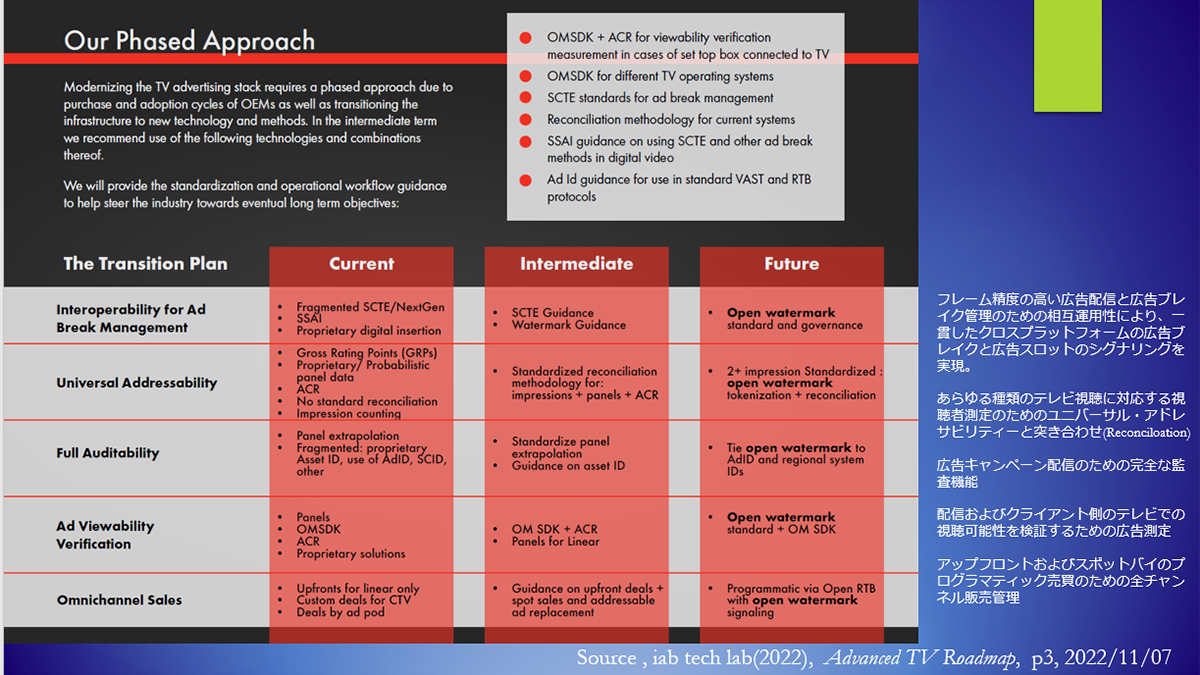

内山氏は「未来のカレンシーの形」として、ディズニー以外の米4大ネットワーク(Fox、NBCU、Paramount、WBD)とOpenAP(テレビでのターゲティング広告を推進する米企業連合)、VAB(Video Advertising Bureau:テレビ広告に関する米業界団体)、他による新しい測定と通貨のための検討委員会「JIC(Join Industry Committee)」が今年3月に提唱した効果測定基準を紹介する。実は同様の内容のものは、iAB(nteractive Advertising Bureau)からも2022年に出されており、2つの組織が、どちらが早く実用化するかで競い合っていることを指摘する。

「今後テレビにおけるカレンシーはネット広告に同じく『パネルデータではなく、ビッグデータをベースにしたものであること』『クロスプラットフォーム計測であること』が前提条件である」と内山氏。「現状、これを認定を受けた形で満たす仕組みはまだできていないが、来年5~6月に行われるアップフロント(放送局による広告主向けカンファレンス)では何らかの進展があるだろう」と語る。

「これからはテレビコンテンツを『リニア』と『配信』にマルチユース展開するなかで、小さなメディアプランニング(ウインドウ展開)をしてもよい時代がやってくる」と内山氏。「日本でも世帯視聴率から個人視聴率への移行が進んでいるが、今後はさらに細分化して『同じ趣味のクラスタ単位』などのクラスター形成に展開していく」といい、「テレビ広告の価値基準はリーチだけではなくなってくる」と話す。

「これから広告コンテンツは『正確性』と『没入感』が同居する世代に入る」と内山氏。「生成AIにはハルシネーション(=“もっともらしい嘘”をつく回答)の問題の指摘があるが、フィクション制作という側面で没入感や違和感のない世界観を作るためには不可欠な技術」といい、より高いコンバージョンを得る「広告技術」としての側面を示す。

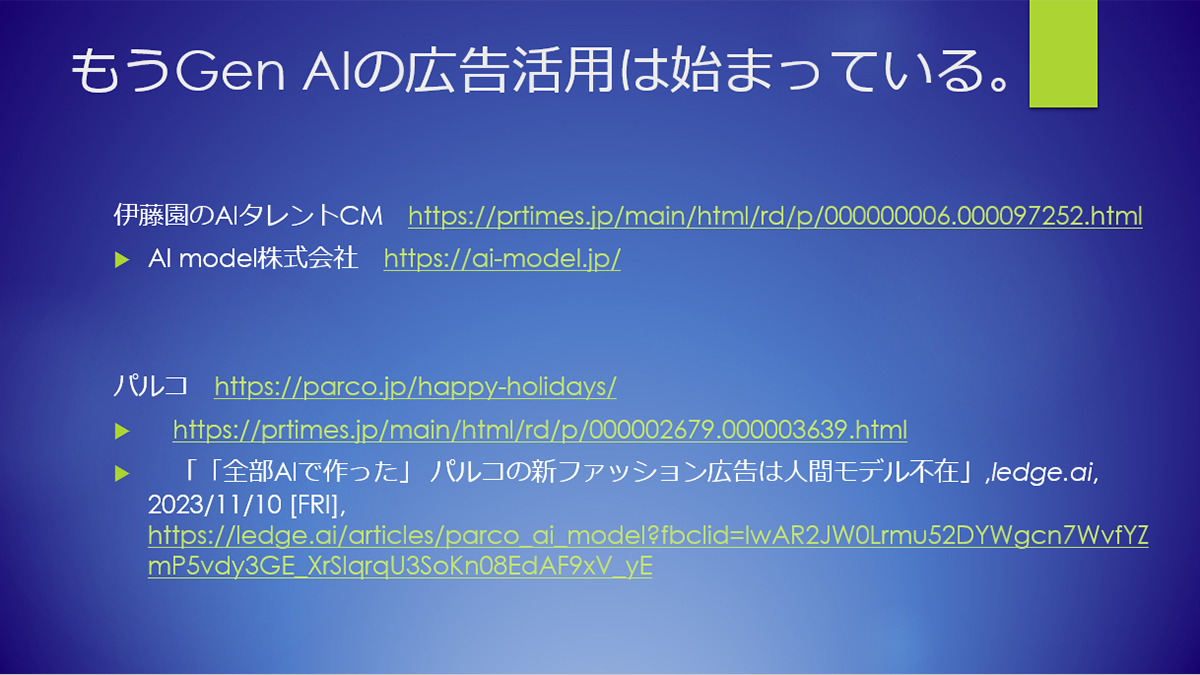

「伊藤園やPARCOなどの大手スポンサーが生成AIを用いたモデルを起用したり、フジテレビの『iCADs』のようにドラマの背景に映り込んだ看板などのプロップ(固定物)をオリジナルのクリエイティブに差し替えたりするといったことが可能になってきた」(内山氏)

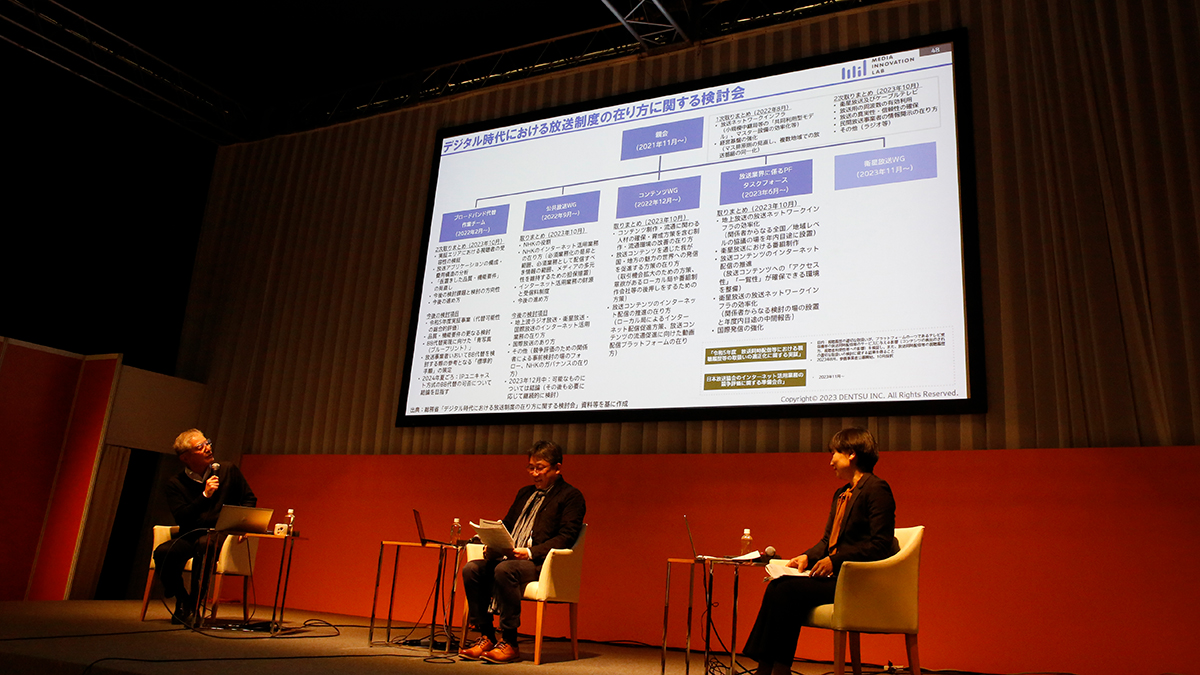

■「放送法での規制が“安全の担保”になる」ネット配信に迫るターニングポイント

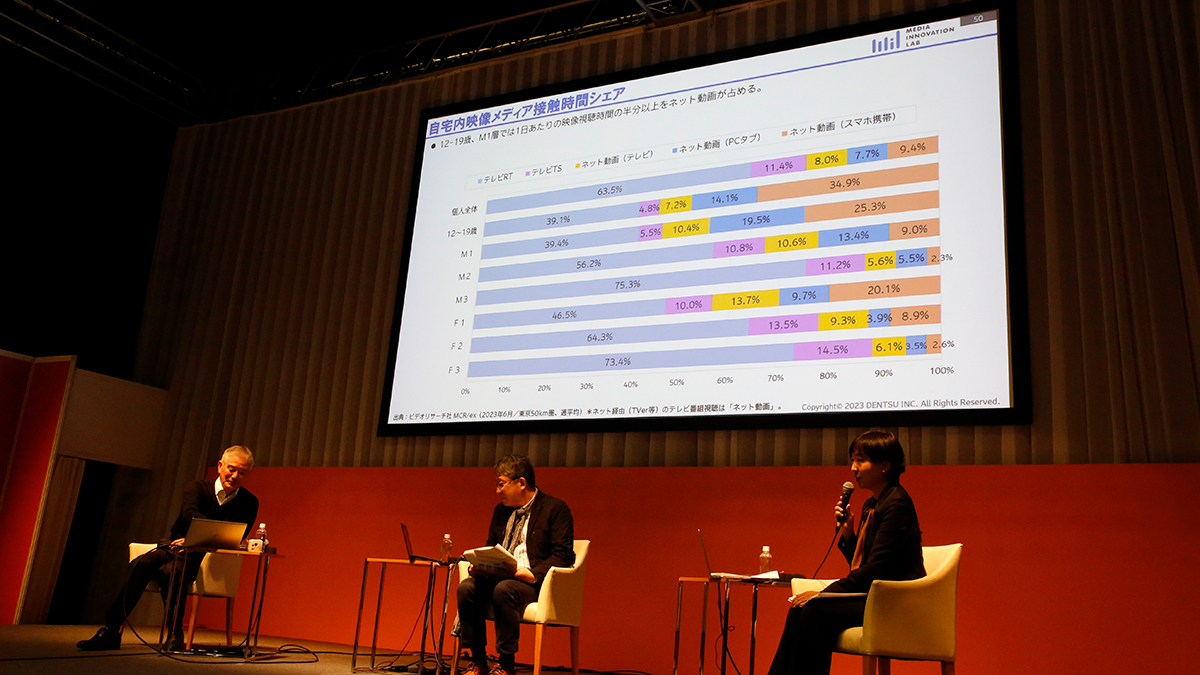

最後はセッションの本題である「放送制度の未来」について。「ビデオリサーチ社のMCR/exデータで自宅内映像視聴時間のシェアを見ると、12-19歳とM1層の視聴時間の半分以上をネット動画が占めている。また、ネット動画視聴時間そのものは短いものの、M3・F3層がネット動画を視聴するデバイスに注目すると、テレビ経由の視聴時間シェアが他の年齢層より高い」と、森下氏が調査データを紹介した。

「いわば現在は、かなりの視聴者が“放送法の外側”にいる状況」と奥氏。コンテンツ面においては放送と通信の垣根がなくなりつつある状況でありながら「まだ日本では著作隣接権が『放送』と『ネット』で区別されている」と危機感を示し、内山氏も「放送の定義を見直すほうがきれいに行くと思うが、現状はその核心に触れずにその周辺を書き換えようとしている状態」と語る。

内山氏は「『ネット配信に放送法の規制が及べば、いろいろな規制に縛られる』と心配する声もある」としながら、「海外ではある程度影響力のあるプラットフォームに対して、コンテンツ適正化を義務付ける流れが進んでいる」とコメント。「EUでは、人口の10%≒4,500万アカウント以上の事業者が『VLOP超大手プラットフォーム』として強いコンテンツ規制対象になっている」という。

「海外では、ネット配信に対しても放送法で規制することがコンテンツの安全を担保する仕組みとしてプラスに働いている」と内山氏。日本も遠からずこうした流れを汲むことになるとし、「『ネット配信だから好き放題できる』という時代は、そう長くは続かないだろう」と述べた。

セッションを振り返り、森下氏は「これまでは40代がマスメディア世代とネットメディア世代の分水嶺と捉えてきた」とコメント。「しかし、いまや家庭では親子2世代でボーダーレスの世界に足をかけている」とし、「こうした状況を見極めてビジネスを整えていく時代に入っている」と述べる。

一方、内山氏は「2040年ごろにはネットと配信の二刀流どころか、さらに新たなメディアを加えた“三刀流”で戦うことになっているだろう」とコメント。「その超長期のステージ中で『着実に何か新しいことやっている』というムードを作れると、まだまだテレビ業界は盛り上がるのではないか」と語る。

「先行するオーディエンスにビジネスと制度が追いつけるのか、と問われると、正直に言っていまはまだそう思える根拠に乏しい」と奥氏。同時に「すでに一部のテレビリモコンからはチャンネルボタンが消えはじめ、チャンネルと局との紐づけもあたりまえではなくなっている」と再び危機感を示し、「いかに情報やCMへあたってもらうか、若い人の前で待ち伏せするくらいの制度設計が急務だ」と締めくくった。