「テレビ番組×ブロックチェーン」最新事例とマネタイズポイント〜『マーケティング・テクノロジーフェア東京』

編集部

2020年1月28・29日の2日間、東京ビッグサイト 青海展示棟にて『マーケティング・テクノロジーフェア東京』が開催。様々なセミナーが行われていたが、ここでは29日に開催されたセミナー「テレビ番組 × ブロックチェーン最新事例とマネタイズポイントとは ~ローカル局とのコラボが熱い!2020年のエリアマーケティング〜」の模様をレポート。博報堂ブロックチェーン・イニシアティブと博報堂DYメディアパートナーズ、NST新潟総合テレビが取り組む、ローカルテレビ番組とブロックチェーン技術を活用した最新のコンテンツマーケティングの事例が紹介された。

講師として、博報堂ブロックチェーン・イニシアティブの伊藤佑介氏、インテージ コミュニケーション事業本部 テレビ戦略データ マネージャーの深田航志氏が登壇した。

■ブロックチェーンを活用したコンテンツ流通のかたち

セミナーのメインは、伊藤氏による事例紹介。ブロックチェーンといえばビットコインをはじめとする仮想通貨のイメージが強いが、「ブロックチェーンはあくまでビジネス上のツールのひとつ」と同氏は前置きし、今回におけるブロックチェーンの位置づけを説明した。

伊藤氏:今回取り上げる「ブロックチェーン」は仮想通貨という意味ではなく、「データだけど物理的な法則を持つ仕組み」という位置づけ。いままでのデジタルデータはコピーができ、コピー元とコピー先それぞれの手元に(同じデータが)残る、いわば「分裂可能なもの」であった。しかしブロックチェーンの場合はデータが物理的な(物体と同じ)法則を持つので、ひとつのデータを他者に送信したら送信元の手元には(同じものが)残らない。

こうしたブロックチェーンの特性を活かし、伊藤氏らは「ブロックチェーンによって構成されたコンテンツ流通プラットフォーム」の形を模索しているという。

伊藤氏:これまでのファイルと違って、実際に一点しかないものは一点しかないし、(所有権を他者に)移転したものは自分の手元からなくなる。ブロックチェーンで実装したデジタルコンテンツプラットフォームではこの特徴を活かし、テレビビジネスの経営課題を放送局と一緒にクリアしていきたいと考えている。

■成功サービスの潮流に学んだ「テレビ番組のオンラインサロン化」モデル

「テレビ番組×ブロックチェーン」によって「新しいビジネスをテレビ局と創出する」と伊藤氏。「いま成功しているサービスの潮流を学び、これをテレビビジネスの場に応用することで『新しい時代のメディアを生む』ことがポイント」と語る。

伊藤氏:いまの新しいメディアは、一般人やセミプロと呼ばれる層にもフォーカスしており、タレントや有名人以外にも「一般の人」が興味の対象になっている。

加えて、ネット上で会員を募り、限定コンテンツやセミナーなどをサービスとして提供する「オンラインサロン」の隆興についても伊藤氏は触れる。

例えば、堀江貴文氏の主宰するオンラインサロンは、月額11,000円の会費で約1,600人(2020年1月時点)の会員を集めている。言い換えれば年間約2億1,000万円を売り上げる事業となっており、エンゲージ(参加度)の強いコアなファンを抱えることで成功する好例と言える。

ゲームアイテムへの課金にも代表されるような、昨今のデジタルコンテンツ流通の活発化についても伊藤氏は触れる。

伊藤氏:私たちはLINEスタンプを日々買っているし、Kindle(Amazonが運営する電子書籍サービス)で電子書籍を買い、ゲームに課金している。もはや生活者は「コンテンツは無料」と思っておらず、お金を出して買うことがあたりまえの時代になってきた。

「こうした潮流は、ローカルテレビ局においても追い風になっている」と伊藤氏は語る。

伊藤氏:ローカル局はその土地で信頼があり、社会基盤になっている。県内の生活者との距離も近く、そうした人々に出演してもらうこともできる。新しいメディアの主役である「現代の一般人」を見つけて取りあげる能力がローカル局にはある。

伊藤氏は続ける。

伊藤氏:テレビ局のビジネスモデルは広く見てもらいスポンサーを募ることが前提だったが、視聴者のなかにも楽しいコンテンツや有料で面白いサービスがあれば課金する人はいる。いまは番組自体に直接課金する手段がないが、視聴者のなかにオンラインサロンのユーザーのようなエンゲージが強いコアなファンが潜在的に存在しているため、あとは接点と機能を設ければ顧客基盤になりえる。それらの顧客に対しては、放送枠が足りず「お蔵入り」になっていたような番組素材も、デジタルコンテンツとして商品化のチャンスがある。

これらを踏まえ、伊藤氏は「テレビ番組のオンラインサロン化による、コア視聴者からの直接課金ビジネス」を提唱。代理店とテレビ局が連携し、直接視聴者にサービスを提供するビジネスモデルの可能性を説いた。

伊藤氏:番組を見せるだけではなく、集客した「ファン」に対してコンテンツやサービスを販売し、テレビ局としてさまざまなサービスを直接展開していくことを目指す。

■NST新潟総合テレビ「八千代ライブ」での実践事例

伊藤氏らは現在、フジテレビ系ローカル局であるNST新潟総合テレビが県内ローカルで放送する人気情報バラエティ番組『八千代ライブ』(毎週金曜日15:50〜16:50)にて、前述の「テレビ番組のオンラインサロン化」を実践。

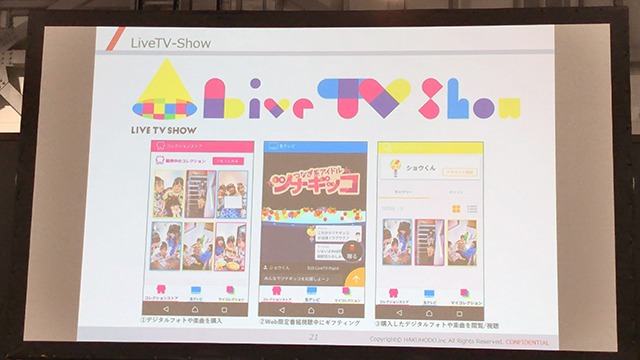

博報堂ブロックチェーン・イニシアティブと博報堂DYメディアパートナーズが開発するブロックチェーン型のコンテンツプラットフォーム「LiveTV-Show」を活用し、番組出演者らで構成されたアイドルユニットの応援を軸としたオンラインサロンの運営を行っている。

伊藤氏:(NST新潟総合テレビアナウンサーの)水谷悠莉さんと(松竹芸能所属タレントの)酒井 瞳さん、(アイドルの交流で著名なタレントの)ぱいぱいでか美さんの3人で結成された番組発のアイドルユニット『ツナギッコ』が、2020年10月に開催される大規模アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」への出場を目指して奮闘する。番組本編や連動するWEB動画番組を通じて、出場までに課せられた楽曲制作などの過程を視聴者に「ファン」として応援してもらい、加えてこれらのファンに向け「LiveTV-Show」内でのコンテンツ販売を実施する。

地上波の放送後、WEB動画番組で実際の過程を見せることで彼女たちを応援するファンを増やしていく」と伊藤氏。「ギフティング機能を設け、(ファンが購入する)有料ポイントに応じた応援ギフトを(ツナギッコのメンバーに向けて)投げることでtoC(直接的な消費者向け)ビジネスを実現する」という。これらの仕組みのなかで、ブロックチェーン技術も次のように活用される。

伊藤氏:企画内で生まれたコンテンツをデジタルフォトや楽曲データなどの形で販売する。これらはブロックチェーンによって(単一性を)保護し、「1枚しかない写真は、文字通り1人しか持てない数量限定のアイテムとする」ことでコンテンツとしての付加価値を与える。

2019年12月29日、NST新潟総合テレビでこの企画を題材とした特別番組を放送し、プロジェクトの趣旨を説明。放送画面へのQRコード表示や番組内での告知を通じてオンラインサロンへの送客を図ったうえで、2020年より「八千代ライブ」放送後の毎週金曜日19時から「LiveTV-Show」内で連動WEB動画番組を配信している。

「あくまで博報堂はプラットフォームの立場であり、企画のイニシアティブはテレビ局にある」と伊藤氏。そのうえで、「ただツールを提供するだけでなく、視聴者や登録者数、課金額などPDCAの材料となるデータを(博報堂からテレビ局へ)提供し、ビジネスとして一緒に成長していくモデルを作る」とした。

■ローカルコンテンツとブロックチェーンが持つ可能性

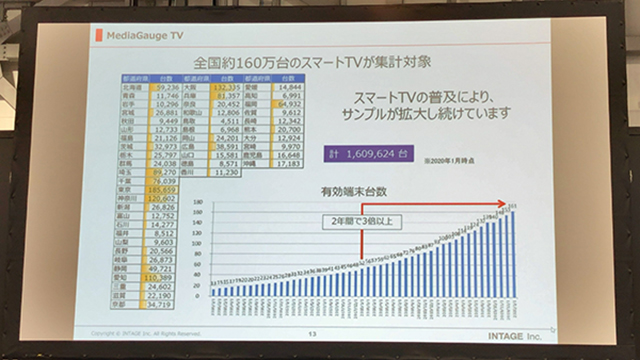

セミナー終盤、深田氏が全国のスマートテレビ(インターネット接続されたテレビ)のチャンネル操作ログをもとにしたテレビ視聴計測サービス「Media Gauge」を紹介。都道府県別に実数ベースの視聴データを揃えることで、民放キー局系列ごとの各地域の視聴動向を視覚化した事例を紹介した。

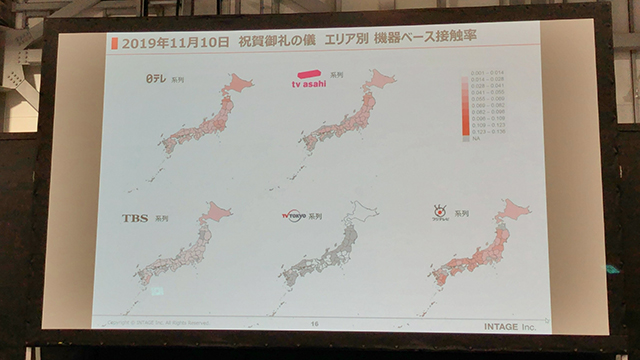

深田氏:2019年11月10日に執り行われた天皇、皇后両陛下の祝賀パレード『祝賀御列の儀』では、NHKと民放各局が一斉に生中継を行った。この際の視聴ログを比較すると、日本テレビ系は関東や中京エリアで特に見られ、テレビ朝日系は東北エリアでよく見られていた。視聴率の面では強いイメージのある系列でも、エリアごとに見るとそれぞれ「得意な地域」に違いがあることがわかった。

続いてパネルディスカッションへ。深田氏が伊藤氏に質問を投げかける形で進行した。

──人口が減少傾向のなか、ローカル各局では広告費の確保に苦慮している。そんななか、ローカルコンテンツにはどんな可能性を見出しているか。

伊藤氏:ローカル局はある程度社会責務を負ってビジネスをしていて、収益事業(としてのテレビ局)という枠組みに限らず、地域の方へ情報を届けるという公共的な役割を担ってきた。これからは(「八千代ライブ」のように)テレビ番組を流すだけではなく、番組からデビューしたタレントの楽曲を作ったり、ショートムービーを作ったりというムーブメントも起こってくる。これまではこうした(番組発のコンテンツを直接)販売する場所がなかったが、(ブロックチェーン型のコンテンツプラットフォーム整備によって)コンテンツ売買の環境が整ってきたと感じている。

エンゲージメントの高いファンに向けてコンテンツを販売するというオンラインサロンのビジネスモデルにおいても、ローカル局にはアドバンテージがあると伊藤氏。

伊藤氏:ある特定の趣味を持っていたり地方創生に取り組むなど、「熱量の高い人」が増えている。こうした人々(が集まるファンコミュニティ)に楽しんでもらえるような有料のサービスを提供する流れができている。(放送地域という意味での)ローカルにおいては、特定のテーマに熱量を持っている人はたくさんいると思うし、それは強みだと思う。

伊藤氏の話から、ブロックチェーン技術の活用によって生まれるコンテンツ流通のさらなる活性化そのものに対する強い期待が伺えた。「八千代ライブ」の取り組みを通じ、ローカルコンテンツの新たな市場の誕生に注目していきたい。