ネットが盛り上がれば何かが起こる?番組制作とSNS活用【InterBEE2019レポート】

編集部

2019年11月13日(水)〜15日(金)、幕張メッセ(千葉県)において開催されたInter BEE 2019。その会場内のカンファレンスエリア「INTER BEE CONNECTED」で行われたセッションプログラムでは放送・広告業界における最先端の取り組みが紹介された。

本稿では11月14日(木)に行われたセッション「ネットが盛り上がれば何かが起こる?番組制作とSNS活用」をレポート。テーマは「制作者とSNS」で、番組PRのSNS戦術を自ら考える制作者や、彼らと連携をとりながらSNSを駆使する担当者が登壇。制作業務とSNS業務とのバランスや、具体的な連携のかたちについてディスカッションが繰り広げられた。

左から高明希氏、川鍋昌彦氏、勝目卓氏

左から高明希氏、川鍋昌彦氏、勝目卓氏パネリストは、日本テレビ放送網株式会社 情報・制作局 ドラマプロデューサーの高明希氏、株式会社TBSテレビ 編成局宣伝部 宣伝プロデューサーの川鍋昌彦氏、日本放送協会 制作局 第3制作ユニットの勝目卓氏。モデレーターをメディアコンサルタントの境治氏が務めた。

【関連記事】INTER BEE CONNECTEDセッションレポートをまとめてチェック

■「Twitterが盛り上がると、新たな展開につながる」

冒頭、モデレーターの境氏が今回のセッションテーマについてあいさつ。最近の視聴者に浸透しつつあるSNSとテレビ視聴の関係について述べた。

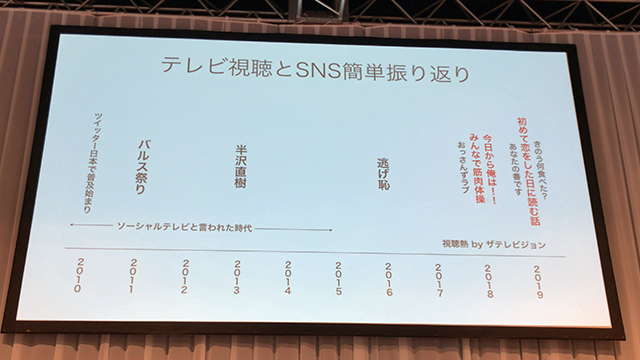

境氏:2010年代初頭はテレビ見ながらSNSをやることを「ソーシャルテレビ」と呼んでいた。2011年には「バルス祭り」(日本テレビ系『金曜ロードShow!』で『天空の城ラピュタ』放映時、物語の決め台詞がSNS上を埋め尽くした出来事)があり、このころから放送各局もSNSに注目しだした。

去年ごろからTwitterが盛り上がるといろんなことが起こるようになった。視聴率に結びつくこともあれば、『おっさんずラブ』(テレビ朝日系)のようにグッズ販売や映画化につながることも。「ザテレビジョン』(KADOKAWA発行のテレビ情報誌)が「視聴熱」という独自調査を実施しているが、いま改めてSNSとテレビ視聴における「熱」の関係を考えるタイミングではないか。

■放送終了後もフォロワーが増える 日テレ『今日から俺は!!』のSNS戦略

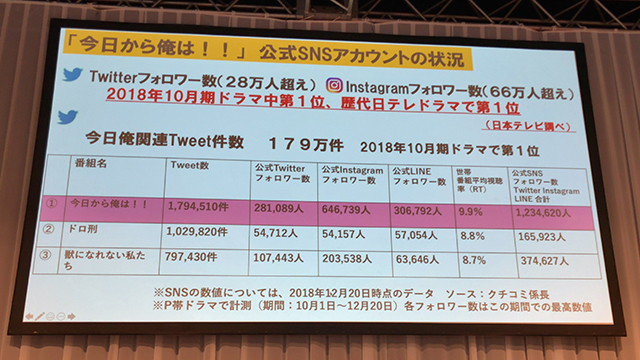

日本テレビで2018年10月14日〜 12月16日に放送されたドラマ『今日から俺は!!』(毎週日曜、22:30〜)では、本編ダイジェスト動画やキャスト陣のオフショットをもりこんだ番組公式Twitter・Instagramが話題に。同番組のSNSフォロワー数は、2018年10月期ドラマのなかで1位を記録している。

番組プロデューサーとしてSNS運用を担当した高氏は、次のように語った。

高氏:『今日から俺は!!』では、制作の立場からSNS運用に携わった。当ドラマは、1980年代のいわゆる“ツッパリ世代”をドラマ化したもの。当初は「おじさん世代しか受けないのでは」とも言われたが、「いまの若者達は知らないものにこそ好奇心をかき立てられる」という考えのもと、SNSを告知ツールとして活用した。

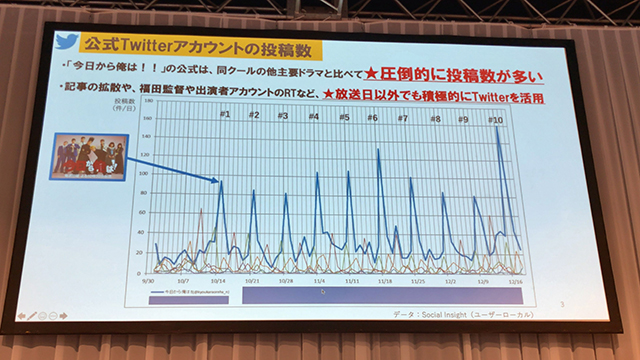

ドラマ放送開始時点で“すべての撮影が終わっていた”こともあり、SNS運用に注力できたと高氏。撮影中にあらかじめオフショットを撮りためて準備していたという。同クールに放送された他のドラマに比べて圧倒的に多い投稿数がそれを物語る。

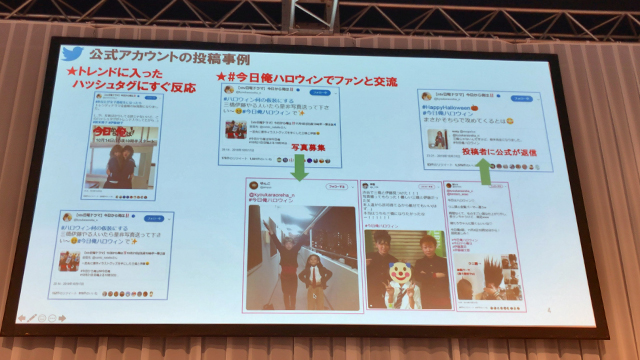

高氏:オリジナルの投稿に限らず、視聴者やドラマ関係者による投稿のリツイート(引用投稿)を積極的に行い、ドラマに対する想像力がかき立てられる雰囲気を作った。Twitterではトレンドに入ったハッシュタグにすぐに反応してネタを投下したほか、番組内でも「#今日俺ハロウィン」などオリジナル企画のハッシュタグを作って投稿を募集。投稿してくれたファンに返信するなど、番組との間に相互関係が生まれる工夫を行っていた。

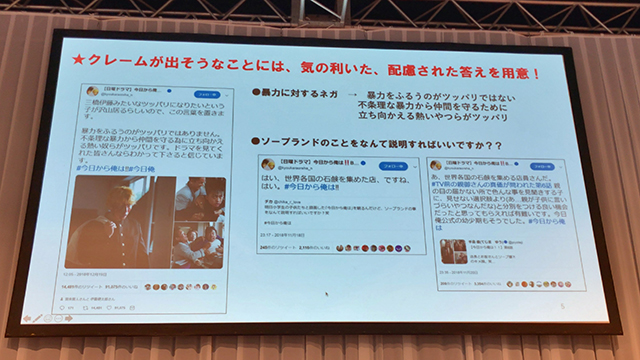

公式アカウントといえば、ふとした言葉遣いをめぐって炎上騒ぎが発生するケースも少なくない。『今日から俺は!!』の場合もそれを考慮し、炎上しないための対策を講じていたという。

高氏:ツイートをするときに気をつけなければいけないのが、ネガティブな反応が出たときの対応。クレームにつながりそうな“火種”を見つけたとき、公式Twitterとしての人格のなかでどのような言葉をかけるか気を付けつつ、その火種を消すように気を配っていた。「気の利いた発言」などと評されたが、ツイートを見ている側が発言をどういう風に受け取るのかという目線をいつも大事にしていた。

『今日から俺は!!』に関連したSNS上の動きとして特徴的だったのが、視聴者が番組のトンマナに沿って自発的に動画をアップする、いわゆる「やってみた系」コンテンツの盛り上がりだ。UGC(User Generated Contents)と呼ばれる、こうした視聴者側からの自然発生的なコンテンツはどのようにして生みだされたのか。高氏は次のように述べた。

高氏:『今日から俺は!!』のタイトルバックでは、主題歌である「男の勲章』を歌いながらキャスト陣が踊る『今日俺ダンス』を展開していた。視聴者の方が楽しく真似できる動きが多かったので、自分で「やってみた」動画をSNSにアップすることにつながっていったのではないかと思う。特にTikTok(音楽に合わせたダンスを共有する動画SNS)では、この『今日俺ダンス』のモノマネ動画が多数アップされ、合計1.4億回にものぼる再生数を記録した。

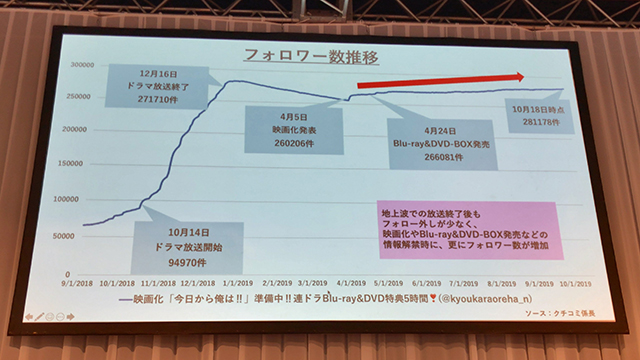

番組SNSが告知という枠組みを超え、『今日から俺は!!』というドラマにおけるファンコミュニティ形成の軸として機能していることがわかる。一般的に番組公式SNSアカウントは放送終了とともにフォロワー数が減ることが多いが、これを見越した対策も行っていたという。

高氏:『今日から俺は!!』は、2020年夏の映画化に向けて準備を進めている。番組が終わるとフォロワー数が減るというのは常だが、続編があるシリーズの場合、(公式SNSの)フォロワー数が減った後にもういちど告知をするのは非常にもったいない。そこで、できるだけ早めに(続編予定を)発表することで、続編があるものだという認識をフォロワーに伝えた。その結果、番組公式SNSのフォロワー数は放送当時よりも増加している。

続いて高氏は、同番組の公式YouTube動画における事例を紹介した。

高氏:一般に「番組宣伝色の強いYouTubeは見られない」「テレビ番組の(番組宣伝)YouTube動画はアップされてもつまらない」というのが常とされていた。『今日から俺は!!』でも、放送開始当初は予告編的な動画をあげていたが、3話目からは、サムネイルやタイトルを面白いほうに振り切った動画を積極的にアップした。結果、「宣伝ぽさ」を排除したことで動画再生数が右肩上がりになり、トータルで1億再生を達成した。

作り手側の熱量が伝わるコンテンツ発信を積極的に行い、ファンコミュニティを刺激し続けたことで最終的に番組そのものの視聴率にも寄与したのではないか、と高氏。「ドラマ最終回における視聴者の盛り上がりは、SNSの(ムーブメントの)力も大きいと認識している」と語った。

■「話題の“撒き餌”をひたすら撒く」NHK『みんなで筋肉体操』の事例

続いてNHK総合テレビ『みんなで筋肉体操』の事例について、勝目氏が発表した。同番組は、先進的・実験的な企画を扱う同局の「開発番組」という位置づけだ。現役の弁護士から歯科医、庭師までさまざまな職業の出演陣が本格的な筋トレを実践するその内容は「ふざけているように見えるが、筋トレの教科書として一流のものを目指した」(勝目氏)。深夜帯の放送だが、WEBを起点とした盛り上がりを見せ、2019年の新語・流行語大賞にもノミネートされるなど大きな話題を呼んだ。この番組ではどのようにSNSを駆使していたのだろうか。

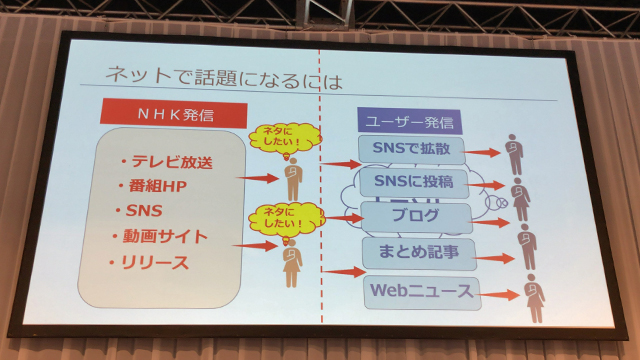

勝目氏:『みんなで筋肉体操』は、当初からSNSでの話題化を重視していた。放送時間が23時55と深夜であることに加え『時論公論(論評番組)』に続く時間帯ということもあり、視聴率を取ることは難しいだろうと考えていた。番組はレギュラー化を目指していたので、なんらかの結果を出す必要があった。そこで掲げたのが「ネットで話題になる」という目標。どこを見ても(番組の話題が)目に入る状況を作り出せれば、話題になっている雰囲気をかもしだせるのではないかと考えた。

勝目氏は、フォロワー数200万人を集めるNHKの公式Twitter(@NHK_PR)の担当者に相談。そこでSNS戦略の指針となるアドバイスを得たという。

勝目氏:デジタルの世界は、『NHKのある世界』と『NHKのない世界』の2つに分断されている。放送やWEBでコンテンツを発信しても、前者の世界で循環するだけで後者には届かない。しかし『ネタにしたい、人に言いたい』と思われると、後者の人々も熱量を持って情報を拡散してくれるようになると(アドバイスを受けた)。そこで、「『みんなで筋肉体操』は信頼できる筋トレ番組」という軸をぶらさずに、ネタにしたくなる“撒き餌”をひたすら撒く、ということを徹底しようと決めた。

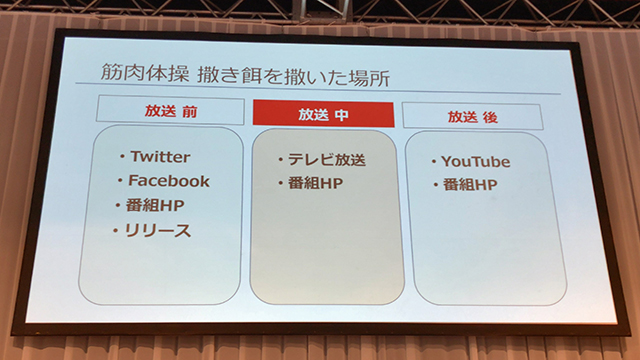

認知を得るための「撒き餌」、その中身とは──。勝目氏が語る。

勝目氏:もっとも大事な撒き餌は「人選」。思わず人に言いたくなるような出演者を探した。具体的には「筋肉のイメージがないキャラクターや職業の人」。いっぽうで筋肉質(な体つき)には説得力がある人を選んだ。

つぎに「予告動画」。いまどんな番組を放送しているかを自ら探してくれる人はなかなかいないので、SNSにこっちから飛び込まないと(番組の存在に)気づいてくれない。番組放送前から撒き餌をまくことが重要と考えていた。もっとも効果があったのはTwitterの動画。合計3本制作したが、トータルで220万再生まで行った。NHKの公式Twitter経由で告知したところ、放送前からトレンド入りを達成した。

SNSへ告知を投稿するにあたり「宣伝ではなく、ひとつのコンテンツとして楽しめること」を念頭に置いたと勝目氏。番組では出演者の詳細な情報がわかる公式WEBサイトが開設されたが、運営にあたってはテレビやSNSとの”情報の棲み分け“を強く意識したという。

勝目氏:番組公式WEBサイトは「SNSで得た関心の受け皿」として機能した。出演者のプロフィールについて、番組内では職業と名前のみの紹介とし、視聴者に“検索の余地”を残した。いっぽう、公式WEBサイトには出演者の「好きな筋肉(の部位)」や「好きなプロテイン」まで非常に詳細な情報を掲載し、情報を求めて検索した人々のニーズに応えるかたちをとった。

さらに番組放送後、NHKの公式YouTubeチャンネルを通じて過去の放送回を全編配信。リアルタイムで視聴できなかったり、もう一度見返して筋トレを行いたい視聴者に対する厚いフォローがなされた。

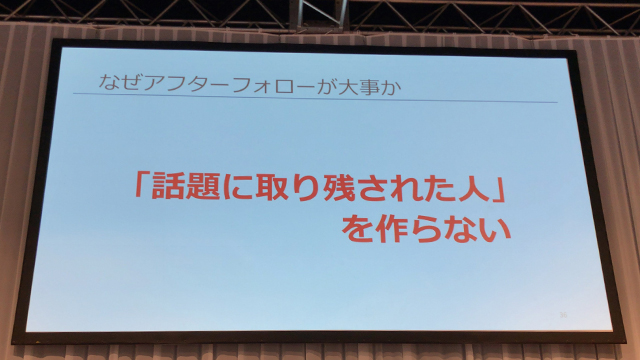

勝目氏:放送後の番組動画公開は、当時視聴者に「神対応」と呼ばれた。(当初から番組を知っている人よりも)SNSで話題になったことをきっかけに番組の存在を知る人のほうが、いまは多数派になっている。連続ドラマの場合ならば、番組の存在を途中から知っても次の放送を見られるが、(単発・不定期放送が前提の)開発番組だと(存在を知ったときには)すでに放送が終わっているというケースが少なくない。これは(ファン獲得のうえでは)致命的なので、放送後のアフターフォローへ特に力を入れた。『みんなで筋肉体操』では「話題に取り残された人を作らない」ことを重要視している。

■番宣におけるSNSプロモーション TBSドラマ現場の事例

制作陣におけるSNS運用の事例につづき、話題は宣伝部門による番組宣伝のためのSNSプロモーションの活用方法へと移る。

ターゲットの属性や関心キーワードに基づきまとまったインプレッションを獲得できるSNS広告を、番組宣伝においてはどう活用するか──。TBSテレビでドラマの宣伝を担当する川鍋氏が、具体的な事例を紹介。最初に、2013年に同局の「日曜劇場」(日曜21:00〜21:54)枠で放映された『半沢直樹』について、同番組の公式SNSを介した認知の事例を説明した。

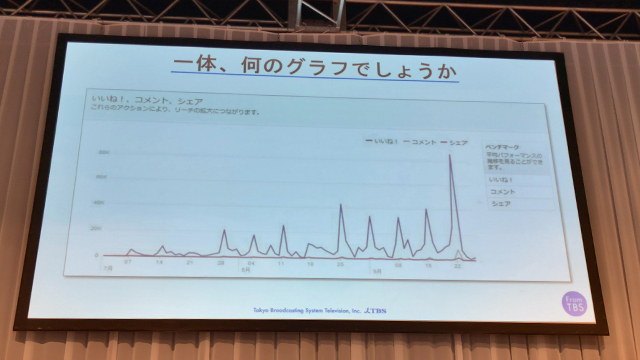

川鍋氏:(2013年度版の)『半沢直樹』放映時はいまほどTwitterが広く浸透しておらず、Facebookでの盛り上がりが強かった。公式Facebookページの「いいね数」も、最終回へ差し掛かるにつれてスパイク(爆発的な増加)を見せていた。

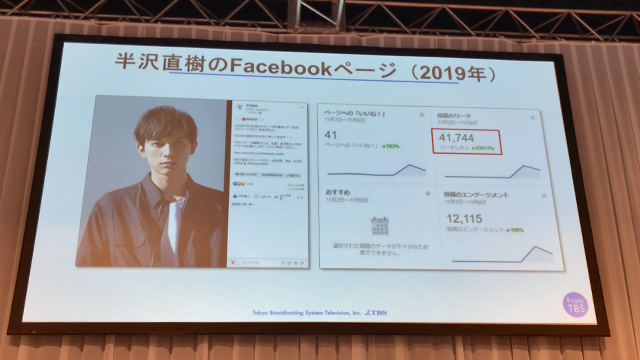

『半沢直樹』は2020年1月3日にスピンオフドラマ『半沢直樹Ⅱ エピソードゼロ~狙われた半沢直樹のパスワード~』が放映されるほか、同年春より新シーズンがスタートする。これを機に7年ぶりにFacebookページの更新を復活させ、9万人の登録者に向け情報を投稿したところ、24時間で4.1万のリーチを獲得した。

SNSを用いたプロモーションでは、インプレッション(投稿閲覧)数やエンゲージメント(動画閲覧やリンク先訪問など、投稿に対するリアクション)率が大きな指標となる。『半沢直樹』公式SNSの場合はどのような結果になったのか。川鍋氏が語る。

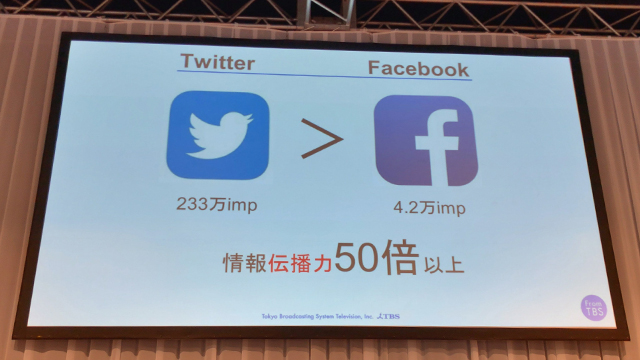

川鍋氏:番組公式Twitterでは、新シーズン発表当時の3万フォロワーに向けて投稿した。インプレッション(投稿閲覧数)は233万という数字を叩き出した。フォロワー数はTwitterよりもFacebookのほうが多いが、Twitterのほうが50倍以上の伝搬力があった。

いっぽうエンゲージメント率(動画閲覧やリンク先訪問など、投稿に対するリアクション)では、Twitterの5.7%に対してFacebookが29%と、浸透力ではFacebookのほうが5倍以上のパワーを出した。

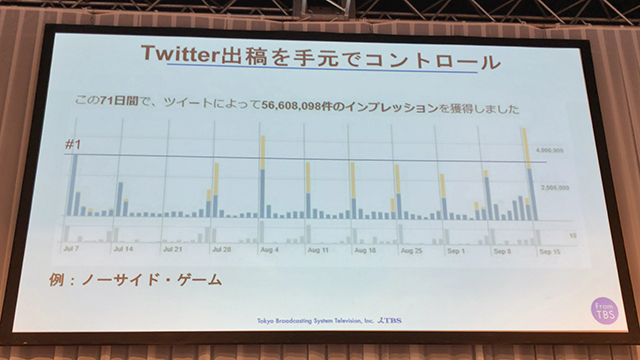

続いて川鍋氏は、Twitterのプロモーションツイート(タイムライン挿入型の運用型広告ツイート)を用いた番組広告の出稿事例を紹介。2018年放送の『ノーサイド・ゲーム』でのプロモーションツイートは、放送日に1日300万インプレッションに達するよう出稿をコントロールしていたという。

SNSにおいてより注目される、いわゆる「映える」ための工夫にも力を入れていたと川鍋氏。

川鍋氏:2019年放映の『グランメゾン東京』の番組公式Instagramでは、制作スタッフではなく「番組公式スチルカメラマン」を起用し、(シェフの世界が舞台であることにちなんで)美味しい料理の写真を全面に出した。

多くのスタッフが絡むドラマの現場では「誰がどのようにSNSを運用するか」という問題も大きい。この点についても川鍋氏は語る。

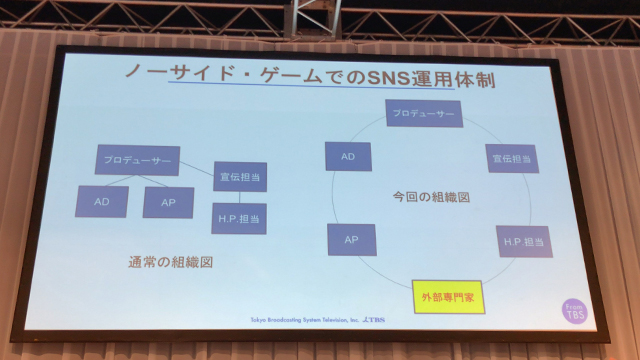

川鍋氏:『ノーサイド・ゲーム』のSNS運用は番組プロデューサー、宣伝担当者、WEB担当者のほかに、外部招聘の「Instagram専門家」、事務所(出演者が所属する)のマネージャーを入れ、共通のLINEグループ上で連絡から更新までのコミュニケーションを完結させた。これまでは現場スタッフからプロデューサー、マネージャーへとエスカレーションしていく縦割りの組織体系になりがちだったが、この仕組みによってフラットな組織体系になった。Instagram専門家は通常ドラマ制作チームには入っていないが、現場へ足を運ばずともよいコミュニケーションが取れた。

■制作者、宣伝部 それぞれのSNS活用法

続いてセッションはパネルディスカッションへ。モデレーターの境氏がパネリストにむけ、番組公式SNSの活用法を一問一答形式で聞いた。

<日テレ『今日から俺は!!』高氏へ>

──制作者が更新する場合、宣伝部とはどのような関係性だったか

高氏:宣伝部もSNS更新のアイデアをくれたが、局の組織的な事情もあって(宣伝部員は)ずっと現場に入れる状態ではなかったため、掲載する写真は現場スタッフが手分けして撮影した。

──放送開始時点ですべて撮影が済んでいたことは大きかった?

高氏:『今日から俺は!!』は放送開始時点ですべて撮影が完了していたため、制作スタッフでSNS運用しやすかったという点は大きい。撮影中(に同時進行で更新)だと、ここまで細やかなプランニングはできなかったと思う。

<『みんなで筋肉体操』勝目氏へ>

──SNS戦略の立案は、制作チームが中心となって行った?

勝目氏:先に挙げた(視聴者における、NHKに対する認知の)分断の話や、「キャズム(広い認知を獲得するまでのコミュニケーションの溝)を突破するにはSNSで話題化する」というところまでは@NHK_PRの担当者が教えてくれ、そこから先は制作側で考えた。最初からSNSを意識したコンテンツ作りを志向していたこともあり、「SNSではどういうネタがハマるのか、どういう展開をすべきか」というアドバイスは『NHK 1.5ch』(同局が運営する、ウェブを中心にコンテンツを配信しているチーム)にノウハウを教えてもらった。

パネリスト同士で、お互いのSNS運用について尋ねあう場面も。

──(川鍋氏へ)作り手と宣伝部とのコミュニケーションはフラットに行えていたというが、以前は縦割り、都度承認が必要な状況だったのか?

川鍋氏:これまでSNS運用は主にAP(アシスタントプロデューサー)が担当していたが、すべての作業を一箇所でカバーすることは難しかった。どうしても制作の都合上、SNS更新用の素材を得るには制作現場の力を借りる必要があったため、APとAD(アシスタントディレクター)に協力してもらい、最終的な投稿判断をプロデューサーが行うかたちをとった。(日頃から個人間の連絡に使われてきた)LINEが仕事上でのコミュニケーションツールとして非常に発達してきたことで作り出せた体制ともいえる。

──(川鍋氏へ)SNS更新用のLINEグループのメンバー構成、連絡のフローは?

川鍋氏:(SNS更新に)関係しそうな人は全員入れていた。出演者の写真掲載を確認してもらうため、出演者の所属事務所のマネージャーも入っていた。SNS掲載用の写真は、「これは必要な写真だ」と思った瞬間にその場にいるスタッフが撮るという体制をとった。撮影したスタッフはSNS更新関係者が集まるLINEグループのアルバム(グループ内の写真共有機能)を使い、掲載確認の進行状況に応じて「事務所確認前」「掲載OK写真」などと分類して格納した。「掲載OK写真」に格納された写真は、基本的にTwitter、Facebook、LINE担当者が自由に使用できるようにした。

勝目氏:(川鍋氏の発言を受けて)自分が担当する情報番組『あさイチ!』(毎週月〜金、8:15〜)のインスタも担当しているが、運用形態としては(川鍋氏のケースに)似ていると思う。違うのは、運用チームに出演者のマネージャーを入れる部分。

川鍋氏:スタッフ間の連絡用LINEグループは「プロデューサーと宣伝部員のみ」とか、「現場スタッフだけ」といったかたちで細かく設けていた。『ノーサイド・ゲーム』では非常に多くのグループがあった。

高氏:『今日から俺は!!』でもSNS更新に出演者のマネージャーも写真を共有できるようにしていた。利点としては、出演者個人のTwitterでも(SNS用に撮影した写真などの素材を)使ってもらいやすくなる。結果、公式Twitterだけでなく出演者個人からの積極的な発信にもつながった。

──番組宣伝にSNSを活用しだしたことで、現場スタッフ間に変化は生まれたか?

川鍋氏:若手のプロデューサーの間では、番組宣伝のためにSNS発信が当たり前という意識が浸透してきている。そういう人が番組のトップだとやりやすい。出演者との打ち合わせ段階から、番組としての具体的なSNS展開を説明している。プロデューサーが「(SNS投稿は)この番組の大事なコンテンツだ」と明確なコミットを示すことで、技術や美術といった職人肌のスタッフも納得してくれ、よい雰囲気で協力してくれるようになってきた。

■SNS活用で番組視聴率に影響するのか?

番組宣伝という目的を考えたとき、SNS活用は番組視聴率に寄与しているといえるのだろうか? 直球な質問にパネリストたちが答えた。

勝目氏:『みんなで筋肉体操』の続編が決まった。SNSの反応が視聴率に直結しているという感覚はまだないが、SNSで話題になったことで「まだ(番組を)やらせてもいいかな」という(上層部の)評価にはつながっているかと思う。

高氏:視聴率が右肩上がりになったのは、ネットの賑わいも効果があったのではと思う。回を追うごとにたくさんの人がネット環境で話題にしてくれ、ネットニュースでも多く記事になった。また、番組公式SNSのフォロワーが増えて、番組自体がインフルエンサーになったことで、発信したものをメディアが記事にしてくれる循環が起きた。「(番組を)見てないと話題についていけないぞ」と思ってもらえた。

川鍋氏:これまでプロデューサーはラテ欄や番組紹介欄を気にしていたが、いまは番組公式Twitterの運用体制を考えるようになり、制作側から上がってくる要望もそれに応じて代わってきている。SNSでの反響を意識している番組は、ファミリー層をはじめとするコア層の視聴率が伸び始めているような感覚がある。SNSによって番組の作り方が新しくなっているという面もあるし、宣伝と拡散の手法も新しくなっている。両輪になって機能しているように思う。

■視聴者コミュニケーションとしてのSNS

SNSの登場によって、番組と視聴者の関係性はどう変わっていくのか。視聴者とのコミュニケーションツールとしてSNSはどんな意味を持つのか── セッションの締めくくり、パネリストたちが語った。

高氏:SNSを手にして、制作現場や放映エピソードのなかで「面白かったこと」を発信できる状況になっている。『今日から俺は!!』の映画化を決定した際、テレビドラマ全10話のなかで好きなセリフを視聴者から募集し、LINEスタンプにする企画につながった。これからはSNSを活用してより視聴者の楽しみ方に寄り添うとともに、視聴者側の感覚をいかにとらえるか。地盤となっているファン層をいかにコンテンツへ誘導できるかを考えるべきと思う。

川鍋氏:(2019年放映のドラマ)『グランメゾン東京』のストーリーにも絡めて言うと、「(自分たちが出すのは)最高の料理だ、うまいから食べてほしい」という一方的な思いではダメで、「おもてなし」があってこそ、はじめて料理として完成するのだと思う。SNSを活用した視聴者コミュニケーションは「いかがでしょうか?(番組には)こんな楽しみ方もあります」と案内するもの。番組に対する信頼感や親近感を醸成するという意味において、SNSは有意義なツールと思う。

勝目氏:SNSは、(視聴者に)番組をどう見られているかを解像度高く見られるツールだと思う。SNSを活用することで、「どういう人達が、何のために見るのか」というニーズがわかりやすくなった。

リアルタイムに「今」を共有し、つながるSNS。その活用を通じてテレビが持つ共時性が再評価され、画面の向こう側にいる作り手の熱気がそのまま伝えられるようになった。同時に視聴者側が持つ熱も作り手側に伝わり、浮かびあがる具体的なニーズを把握できるようになった。番組におけるSNSの活用は、コンテンツとともに「場」としての価値を与える鍵となっていくのかもしれない。