動画視聴データを活用したテレビ局の新たなチャレンジ〜ブライトコーブ株式会社『REC ONE』レポート

マーケティングライター 天谷窓大

2019年9月4日、東京・渋谷のTECH PLAY SHIBUYAにてブライトコーブ株式会社主催のイベント『REC ONE』が開催され、動画メディアを中心としたコンテンツホルダーの担当者が「可処分時間の奪い方」をテーマに様々なトークセッションを繰り広げた。

本稿ではセッション「動画視聴データを活用したテレビ局の新たなチャレンジ」の模様をレポートする。トレジャーデータ株式会社が提供するCDP(Customer Data Platform:外部システムからのアクセスを前提とする統一顧客データベース基盤)製品「Arm Treasure Data」を用いた動画サービスの視聴データ分析の現状について、実際の活用現場であるテレビ局の担当者が語った。

川越 五郎氏

川越 五郎氏  堀 龍介氏

堀 龍介氏スピーカーは、日本テレビ放送網株式会社ICT戦略本部の川越五郎氏と、株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 動画・データビジネス部長の堀 龍介氏。モデレーターをトレジャーデータ株式会社 マーケティングマネージャーの小林広紀氏が務めた。

小林広紀氏

小林広紀氏■日本テレビの取り組み:散在するログデータを「見える化」し、戦略材料に

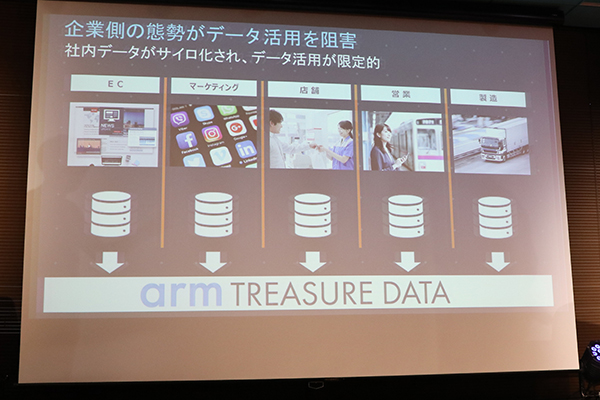

「Arm Treasure Data」では、広告ログや視聴ログといったさまざまな用途のログデータを一箇所に集約し、統合する。一意なIDに基づいた紐付けを行うとともに分析やレポーティング、機械学習などの機能を提供するほか、サードパーティ(外部メーカー)による分析ツールとの連携も可能にし、これまで複数箇所に散在(サイロ化)していた膨大なデータを永続的な分析基盤として活用できるのが特長だ。

同製品を用いた現場レベルでのデータ活用について、日本テレビの川越氏が語った。

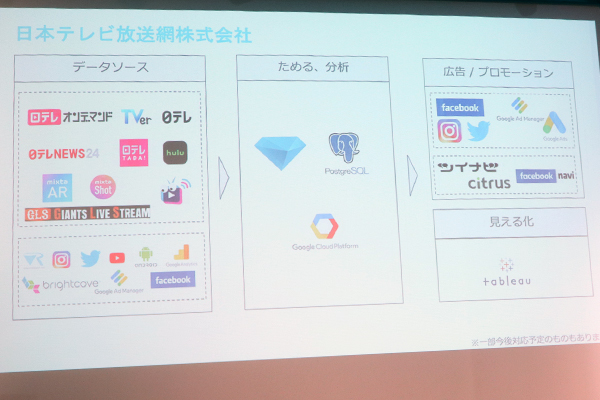

川越氏:『日テレ無料(タダ)』など、日本テレビがネット配信するコンテンツの視聴データを「Arm Treasure Data」に格納し、分析に利用している。さまざまな種類のログデータを一元的に管理できる利点を活かし、ネット配信の視聴ログと地上波の視聴率データや動画配信ソリューション「Brightcove」を介して配信する動画の再生数データなど、ストリーミング(リアルタイムに得られる)データとバッチ(日別など、一定スパンごとに区切って集計される)データの両方を統合運用している。

蓄積された多種多様なデータを“見える化”し、広告収益増に向けた戦略立てや業務の効率化に活用しているという川越氏。日本テレビでは現在、ネット動画配信の視聴ログと地上波における視聴率やSNSのログデータの相関関係に注目し、分析を進めているという。

■テレビ東京の取り組み:ユーザー行動のあぶり出し、非エンジニアへの解析基盤提供

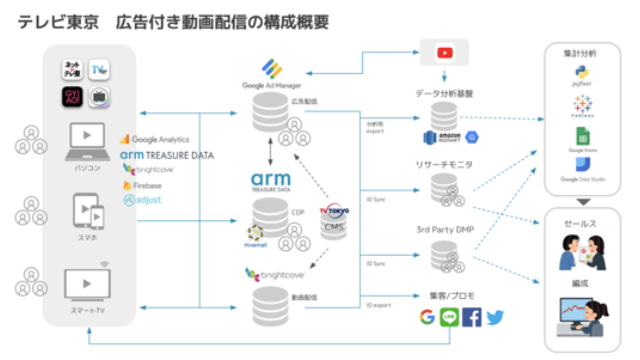

テレビ東京では視聴者の行動分析をメインとして『Arm Treasure Data』を活用。アドサーバーとも連携させることで、特定の行動パターンを持つ視聴者に向けた広告配信にも取り組んでいるという。同社の堀氏が語った。

堀氏:テレビ東京のコンテンツをネットを介していろんなところに配置したいという思いが最初にあり、さまざまなユーザーパターンをあぶり出すためにも(ユーザーを区別するための)ID付けが不可欠だった。個々の視聴環境を認識するために(端末に対して製造元から一意に付与される)デバイスID等 をログに付与して『Arm Treasure Data』に格納しているほか、テレビ東京が提供する動画コンテンツのプレーヤー操作ログとも紐付けている。

格納したデータの利用も柔軟に行えるCDPの利点を活かし、いわゆる「非エンジニア」の担当者でもそれぞれの目的に応じた解析が行える環境を構築していると堀氏は語る。

堀氏:集積したログを柔軟に利用できる分析基盤を設けて連携している。SQL(データベースの情報を直接操作するための汎用コンピューター言語)のスキルを持たない人はBI(Business Intelligence:データ解析による意思決定支援)ツールを用いてデータのグラフ化や集計をプログラミングなしで利用できるし、専門スキルをもつ人は自作のプログラムを経由してより高度なデータ操作が行うこともできる。

■「話が通れば、局間でデータの連携も」

セッション終盤、放送局間でのデータ連携の可能性を尋ねられた両氏はともに好意的な反応を見せた。

堀氏:テレビ局は実務担当者レベルで日頃からいろんな情報交換をしている。

川越氏:局間でマーケティングデータを持ち寄ることは、具体的な話があれば十分検討できる事項と思う。

今回のイベントテーマである「可処分時間」にも触れ、堀氏は次のようにまとめた。

堀氏:これまで「家のなかで(テレビが常に)ついている」という状況がとても大事だったように思う。「(家の中で)とりあえずテレビをつけて、何かをしながら(断続的にテレビを)見ている」という習慣によって、(テレビが)生活者の可処分時間に最大限入り込むことができていたから。ただ最近はそうした“強み”であった視聴習慣そのものに変化が生じてきている。これからはそうした状況のなかで、いかにしてテレビ”コンテンツ”が生活者の可処分時間に入り込むことができるかが、業界共通の課題と感じる。

もはやテレビ局にとってのライバルは他局ではなく“他媒体”── テレビ媒体そのものの価値を保持しつつも多様化するライフスタイルにいちはやく順応し、「見られるタイミング」にあわせて最適なコンテンツを配信する「現場サイド」の取り組みがセッションを通じて明らかとなった。