テレビ局発のSVODサービスはどこに向かうのか?ADVODとの共存がサバイブの鍵に?【InterBEE2018レポート】

編集部

音と映像と通信のプロフェッショナル展「Inter BEE 2018」が、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて11月14日(水)から16日(金)までの3日間にわたって開催された。その中から、放送と通信の融合を展示とプレゼンテーションで提案する「INTER BEE CONNECTED」の2日目に行われたセッションの一つ「テレビ局発のSVODサービスはどこに向かうのか?」をレポートする。

アメリカでは現在、大手OTT(Netflix、Amazon)への対抗策が熱を帯び、今後もSVODが伸びていくと予測される。そうした中、日本のテレビ局が主導する代表的SVODサービスのキーマンらは、次の一手として何を準備しているのだろうか。

(モデレータ)

・塚本 幹夫 氏

株式会社ワイズ・メディア 取締役 メディアストラテジスト

フラー株式会社 常勤監査役

(パネリスト)

・野村 和生 氏

株式会社フジテレビジョン

総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 部長職

・高澤 宏昌 氏

株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン

コンテンツ局コンテンツ調達責任者/チーフ・プロデューサー

・高谷 和男 氏

HJホールディングス株式会社

取締役 編成部 部長

■アメリカで進むサブスクリプション化

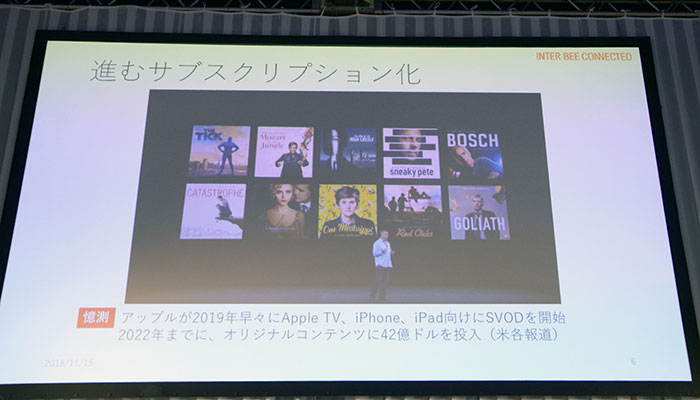

現在アメリカではサブスクリプション化が進んでおり、2019年後半にはディズニーの新しいSVODサービス「Disney+」のローンチが、Huluでは新たなコンテンツ投入におけるインターナショナル化が発表された。

他にも、AT&T傘下になったワーナーメディアが2019年にSVODサービスの開始を発表し、アップルにおいては2019年早々にAppleTV、iPhone、iPad向けにSVODを開始。2022年までにオリジナルコンテンツに42億ドルを投入するといった報道がなされた。

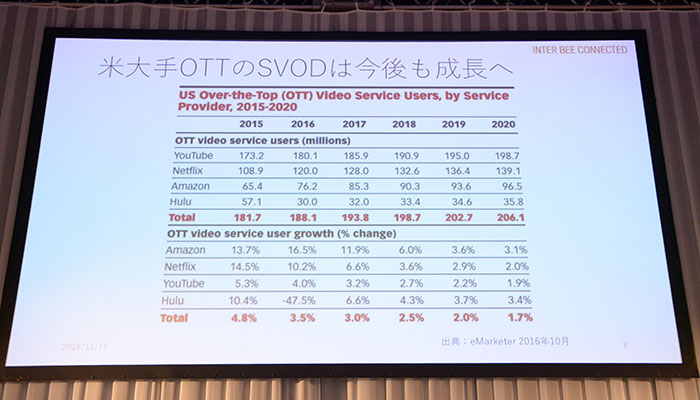

一方、モデレータの塚本氏は、「アメリカ3大SVODとYouTubeを含めた4つの動画配信サービスは今後も伸び続ける」という米の予想データを示した。

■SVOD+ADの動き

2018年8月、AmazonがFire TVユーザー向けに無料ADVODを展開すると報道があった。フジテレビでは既に行われている取り組みだが、HuluとParaviではADVODを組み合わせることについてどう考えているのか。

高谷和男 氏

高谷和男 氏Huluの高谷氏は「個人的な意見としては、場は大きいほうが良い、入り口の母数が大きいほどコンバージョンが増えるとすれば良いのではないか。例えば同時配信はWebで見られる、先週の放送はTVerで見られる、それ以前の放送はHuluで見られるなど、ユーザー自身が選択して視聴できるプラットフォーム環境があれば、相乗効果はあると思う」とコメント。

高澤宏昌 氏

高澤宏昌 氏Paraviの高澤氏は、「Paraviは現状、SVODに注力することが先決なので、いまは特に準備していない。将来に向けてADを絶対にやらないとも決めていない。これまでの経験をふまえた意見をすると、以前は権利処理の問題や配信コスト、アドサーバーはどうするかなど問題が山積みだったが、TVerが母体となって諸々の課題を解決してきた歴史がある。SVOD側で無理にADVODも実装するより、TVerと各SVODサービスでうまく連携して対処する方法もあるかもしれない」と回答した。

野村和生 氏

野村和生 氏また、実際に取り組んでいるフジテレビでは、野村氏が「マネタイズや視聴数といった相乗効果は狙っているが、それでも有料サービスへの転換率はわずか1%くらい。ユーザーは有料で見たいものと、無料なら見てもいいものと、それぞれの価値観で棲み分けしている」と発言した。

■オンリーワンになり、米大手OTTと共存することがサバイブの鍵

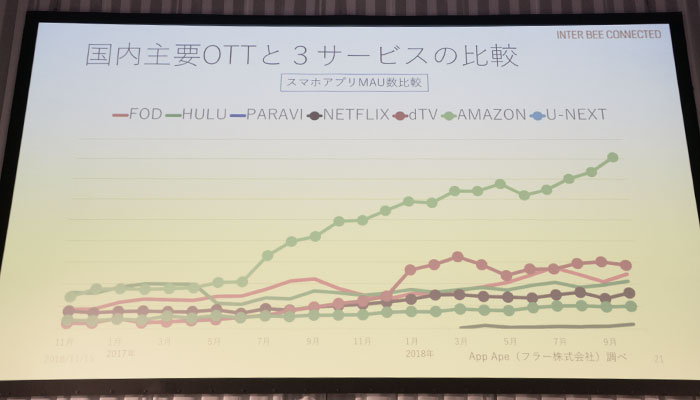

塚本氏より、国内主要OTTとパネラー3サービスのスマホアプリMAU数の比較グラフが提示された。

これを見ると、Amazon以外は横並びのような状態で、まだアメリカほど大手サービスとの差はない。だが、今後、巨大なOTTサービスが巨大なお金をかけてコンテンツやドラマを作る可能性はあるだろう。そんな塚本氏の意見を受け野村氏は、「日本よりもアメリカの方がスタジオやネットワークの着手が遅い。Paraviも立ち上がったし、日本の方が健全な印象を受ける」と発言し、その理由ともなるパネルを掲示した。

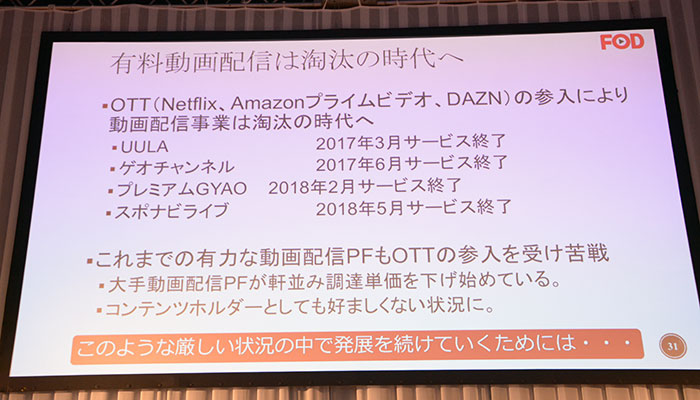

有料動画配信は淘汰の時代へ

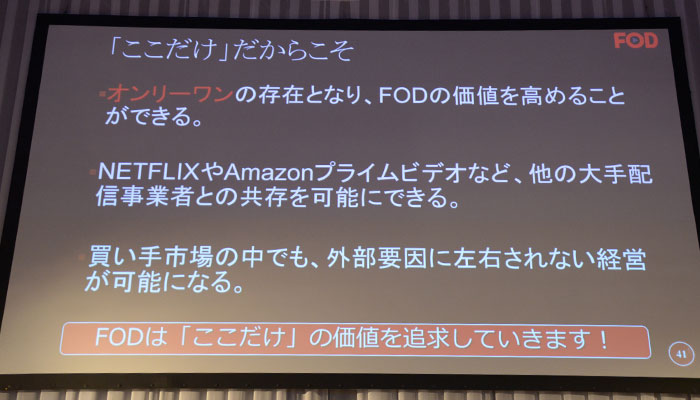

有料動画配信は淘汰の時代へ「これまでの日本国内の有力な動画配信サービスもOTTの参入を受け苦戦している。実際に弊社でもコンテンツ販売をしているが、アニメ業界同様、単価も下がっている。このような状況の中、放送局であるコンテンツホルダーとして発展を続けていくためには、オンリーワンの存在となり、FODの価値を高め追求していきたい」と続けた。

高澤氏も、「アメリカの大手OTTとどう戦うかよりも、国内の最新の放送番組や人気コンテンツの配信ウィンドウをハンドリングできているかが重要だと思う。FODやHulu同様、Paraviでも、TBS・TXの最新ドラマや人気バラエティは独占でParaviでしか見られないという形を作ろうとしている。過去の名作アーカイブスも多くある。自分たちにしか作れない、見られないものを蓄積し、競争しながら共存していければ良い」とコメントした。

高谷氏も、「AmazonやNetflixを気にしていても仕方がない。我々は顧客重視。今いるお客さんに徹底的に投資する。これしかないと確信している。今は事業社の話題が先行しているが、これから市場変革はまだまだ起こる。そこで我々がどういう立ち位置でできているか、2年後3年後、コンテンツホルダーがどういう主導権を握っているかの方が、成長を続けていくためには重要だ」と意見した。

■もし日本のコンテンツ業界が共創したら!?

塚本幹夫 氏

塚本幹夫 氏セッションも終盤に差し掛かった頃、塚本氏から、「ユーザーとして、1つのサービスで視聴できたらどんなに良いことかと思う。先ほど、アメリカ大手OTTと共存という話があったが、今日の3社が共存してそうしたサービスを展開することは考えたりしないのか?」と3者に投げかけた。

これに対し野村氏は、「可能性の一つとしてはあるし、ユーザーもそうなることを望んでいる。ただ。FODがこれまで業績を伸ばせたのは、判断力の速さがあったからだと確信している。もしそれを実現させるなら、3社で意見を出し合うというより、株主の影響を受けない企業を立ち上げ、絶対的なカリスマがトップにいて、その方針に全員が従うような組織であれば可能ではないか」と回答した。

塚本氏はさらに、「一緒にやるのは大変なのはよくわかる。では、3社共通で割引など、提携みたいなことは考えられないか?」と高谷氏に問うと、「在り得るし、正解があれば、これいいねっていうのがあれば是非アイデアが欲しい。例えばTVerは、共有プラットフォームで見逃しに特化して運用しているが、SVOD事業は各社、投資領域や規模も異なる。ユーザーにとってワンストップで見られるほど良いことはないが、具体的にどう回していくか、どうマージするか。そうした作業を一つ一つやっていく他ない。そこはもう、野村さんはコツコツ考えていると思いますが………(笑)」と発言すると、野村氏は「努力します」と苦笑いしながらも、「テレビ局同士なので、お互いの言語が合うと言う面では、いろいろと一緒に組みやすい部分はある」と返答した。そして最後は、「日本のコンテンツ業界にとっては、競争も大事だが、共創も必要ではないか」と塚本氏が提言する形でまとめた。

■各局が目指す今後の指針

最後に、各社のサービス、ならびに日本のコンテンツ業界として理解してほしいことを一言ずつもらった。野村氏は、「FODに関して言うと、フジテレビと一体でやっている事業で、コンテンツの価値の最大化を使命としてやっている。だからこそ、変に安売りしない、売上に対してはしかるべき対価をちゃんと還元していきたい。みんなが幸せになる仕組み作りをこれからもしていきたい」。高澤氏は、「Paraviは最後発であり、チャレンジャーです。メディア企業が6社集まって取り組んでいるので力の強い部分がある。それをうまく活かしながら、先行者に追いつき協調・共創できるようになりたい。我々に作品を提供してくれるコンテンツ事業者に貢献できるように、まずはParaviの知名度を上げていきたい」。高谷氏は、「パートナーと我々、ユーザーのエコシステムに非常に特化してやっている。足場はしっかり固まっているので、コンテンツ供給してくださるみなさんがいましたら、ぜひHuluでどれだけ視聴されるかを試して欲しい。我々は利益が出た分、顧客にどんどん投資して会員数を増やしていきます。そして、コンテンツを作ってくれたみなさんへのフィーも増えていきます。SVOD全体として、我々3社がサービスの向上につなげられるような、エコシステムの向上を目指していきたい」と発言し、同セッションは閉めくくられた。

今後も3社の動向と発展を見守っていくと共に、日本のコンテンツ業界の発展に期待したい。