「いい会話」が「いいブランド」をつくる〜【メディアイノベーションフォーラム2019】パネルディスカッション

編集部

2019年11月19日、東京・有楽町のヒューリックホール東京にて、博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所による『メディアイノベーションフォーラム2019 DIRECT_ 多接点時代のつながり方』が開催。同研究所の研究員による最新の調査結果の発表やゲストスピーカーとのパネルディスカッションをもとに、次なるメディア環境の姿が解説された。

生活者のメディア接触は時代と共にどのように移り変わってきたのか?

今回は、企業と生活者の会話「ダイレクトカンバセーション」をテーマにしたパネルディスカッション「いい会話が『いいブランド』をつくる」の模様をレポート。ブランド価値を高めるため、企業と生活者のあいだにはどんな「会話」をデザインすべきか、という議題について討論が行われた。

パネリストとして博報堂研究開発局 テクノロジーR&D戦略局 企画部 ビジネスディベロップメントディレクターの野田耕平氏、博報堂DYメディアパートナーズ ラジオ局 オーディオビジネス開発部長の石井忠典氏、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(DAC)株式会社 イノベーション統括本部 研究開発局局長の永松範之氏が登壇。モデレーターを博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 上席研究員の野田絵美氏が務めた。

■あいまいな欲求を「会話」で後押しする

企業と生活者とのあいだで交わされる「新しい会話」は、どのようなプロセスを経て設計されるのか。野田耕平氏が、展示車両据え付けの音声AI接客アプリの開発事例を紹介した。

野田耕平氏:まず生活者を観察してインタビューを実施。その後ユーザー課題を言語化し、これに対するソリューションを簡単なプロトタイプとして実装する。その後テストを繰り返して「ビジネスモデルキャンバス(ビジネスモデルを体系化した文書)」を策定し、MVP(Minimum Viable Product:ビジネスモデルを最短距離で実現するプロダクト)の形に組み上げていく。

野田耕平氏が開発に携わる音声接客アプリでは、音声(会話)のやりとりを通じてユーザーのQ&Aを設計。音声ならではの有効性に気づいたという。

野田耕平氏:デバイスフリー(操作に専用のハード操作を必要としない設計)なので、子供や高齢者からの評価が高かった。AIベースだと「自由な会話」までは難しいものの、たとえばアンケートをもらうために「一緒に写真をとろう」と話しかけることで(接触先となる)メールアドレスを取得できたりと、ユーザーのエンゲージメントは十分に得られると感じた。もっとも、会話の内容がそのままブランドを体現することにもなるため、会話相手の生活や口調、性別などに応じた「会話の形」の設計をする必要性も感じた。

これを発展させるかたちで、音声ナビによる行き先提案や送客を行うサービスも設計したという野田耕平氏。

野田耕平氏:「コンビニに行きたいけれど、どのコンビニに行くかまでは考えていない」というシーンにおいてユーザーを広告主のコンビニへ案内し、(広告主に対して成果報酬として)課金するというビジネスモデルを設計した。通常、バナーを用いた誘導のコンバージョン率はよくて1%という程度だが、音声ナビでカテゴリ検索を提供したところ、これを用いた目的地への到達率は46%、しかもユーザーの途中離脱は0%だった。

これらの事例をふまえ、野田耕平氏は得られた学びを次のように語った。

野田耕平氏: 両手が使えないなど集中力が削がれている状態において、音声はきわめて有効であることがわかった。とくに商品を購入したいという欲求のなかでも行き先のブランドまでを決めているユーザーは少なく、会話を通して割引や「お昼ですよ」などといった呼びかけを行うなどの「きっかけ」を作ることで送客に大きく寄与することがある。

これを受け、野田絵美氏も「あいまいな欲求が存在しているときに、先回りして提案することがコンバージョンにつながることがわかる」と付け加えた。

■音声広告が誇るコンバージョン率の高さ

なぜいま、音声によるコミュニケーションが注目されているのか。石井氏が語る。

石井氏:会話は人間にとって究極のインターフェース。(声色や口調で)個人を認識でき、両手がふさがっていても可能で高齢者にも優しい。入力メソッドとして考えても、音声によって入力できる情報は文字入力よりもはるかに多い。英語を例に取ると、1分間にタイピングできるのは40ワード程度だが、音声入力であれば150ワードもの情報が入力できる。

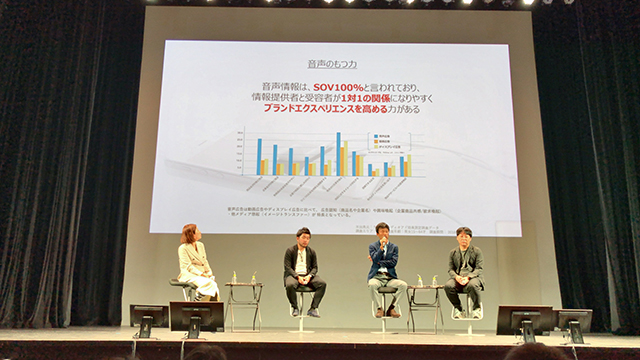

音声が持つコンバージョンの高さについても石井氏は言及する。

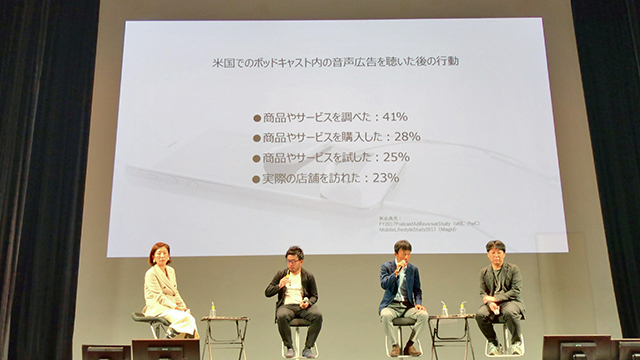

石井氏:音声によるコミュニケーションが行われるとき、情報提供者と受容者が1対1の関係になりやすく、ブランドエクスペリエンスを高める力がある。米国において、ポッドキャスト内の音声広告を聞いたあとの行動を調べると、「商品やサービスを調べた」という割合が41%、「商品やサービスを購入した」という割合が28%、「商品やサービスを試した」という割合が25%、「実際に店舗を訪れた」という割合が23%にものぼった。

日常生活のあらゆる場所やシーンにおいて、ストレスなくコンピューターにアクセスできるという「Ambient Computing」という概念においても、コンピューターからの情報を得たり、反対に指示をしたりするのに、音声インターフェースは重要な役割を担う、と石井氏は語る。

石井氏:これまでの音声広告は一方通行的なものであったが、この状態を解消しようと博報堂DYメディアパートナーズと米Instreamatic社が協働して、「インタラクティブ音声広告システム」の開発に取り組んでいる。これは音声広告に対するインタラクションを声の会話によって行える仕組みで、音声広告が文字通り双方向のものになる。蓄積される大量の会話データはAI技術を活用して解析され、より反応率の高い広告を出せるようになっている。

アメリカでの実証実験結果では、一般的なモバイル広告のCTR(Click Through Rate:クリック率)は0.6%程度だが、この「インタラクティブ音声広告システム」を用いた広告では約8倍にあたる5.1%という高い反応率を記録したという。

■限られた会話のなかで結果を残す「声のSEO」

従来に比べてはるかに高いコンバージョン率を持つ「インタラクティブ音声広告システム」のように、リアルな会話を通じたマーケティングが消費行動のうえで大きな可能性を持つことが明らかとなった。限られた回数の「会話」のなかでいかに効果的にコンバージョンを得るか、すでに「声のSEO」ともいえるべき取組みが進んでいるという。永松氏が語る。

永松氏:音声広告では文字検索のように一度に結果を出すことができない。限られた回数の応答のなかにいかに自分たちのブランドを込めていくかを追求するVSO(Voice Search Optimization)という概念が生まれている。

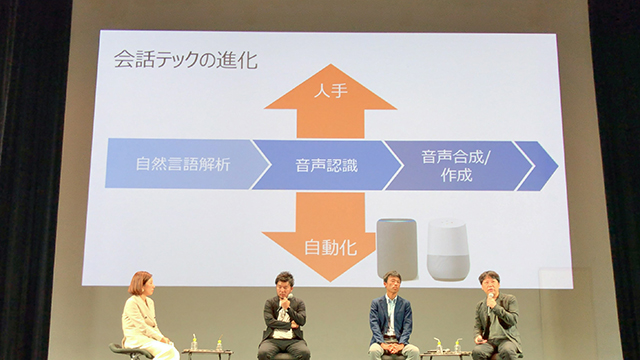

音声認識とAIを組み合わせ、リアルな会話によるチャットボット機能を実現する「Conversation AI」の分野においても、より精度を上げるための取り組みがなされているという。

永松氏:単純に声だけでは、会話をきちんと実現することは難しい。現在は声に加えて表情(声色)を作ったり、(声色や口調から)相手がどんな感情を持っているかを認識したりする試みも進んでいる。

■いいブランド体験につながる「いい会話」とは?

パネルディスカッションの終盤、主題となる「いいブランド体験につながる『いい会話』とは?」という問いについてパネリストたちが討論した。

石井氏:ひとつはブランドのファンを増やすこと。もうひとつは、商品やサービスの開発において蓄積された会話をもとに、さらにPDCAを進めていくこと。

野田耕平氏:PDCAを回していくなかで「よい会話」を見出していく。自分の経験からみると、短く答えてほしいときには短く問うことが大事と考える。説明が必要なときは、端的に答えるようにする。会話シナリオの作り込みが大事。

石井氏:音声のキャラ付けは大事。ブランドイメージを彷彿とさせる声は考えたほうがいいと思う。スマートスピーカーの声にセレブの声が起用されるというケースもある。ブランドによっては、イメージキャラクターに起用している俳優を入れることもできるだろう。

野田耕平氏:消費者は「(行動の)きっかけ」が欲しいのではないかと感じている。普段通っているお店を提案したり、ユーザーの体重を気にして糖質オフを紹介したり、ユーザーが「自分のことを理解してくれている」と感じられるレコメンドが求められるのではないか。

石井氏:オンライン上での会話ばかり想像してしまいがちだが、会話そのものはそこかしこでされている。SNS上でなされる会話と、実店舗でなされる会話の種類は違う。それぞれの場所に応じた会話のしかたが求められると思う。

永松氏:WEBやビデオを用いたインターフェースだと、画面でできることがすべて。完結してそれ以上はできない。しかし音声だとそれ以上、「はい」「いいえ」を超えたコミュニケーションができてしまう。あらかじめすべてのケースを想定して作るのは難しく、そのぶん開発におけるPDCAをこれ以上早く回していかなければいけないだろうと感じる。

■AIが「空気の読める会話」を実現する

AIによって、人間を大幅に超える処理能力をコンピューターが身につけるのではないか、という議論が聞かれて久しい。企業と消費者の会話コミュニケーションにおいて、AIはどう影響を及ぼしていくのだろうか。パネルディスカッションのまとめにパネリストたちが答えた。

野田耕平氏:近い将来、AIが人間を超えることは起こりうる。すでに「Conversation AI」では、会話における“正答率”が9割を超えている。こうした事実に向き合い、AIとどう共生して便利な世の中を作っていくかを考える時代になってきていると思う。

石井氏:人間の会話をすべてデータ化できたら、えらいことができるようになる。「はい」「いいえ」の返答だけでも、そこに隠れた文脈を読めるようになれば、様々なことに対応できる。それが実現するのを楽しみにしている。

永松氏:いまのところ、AIを介した会話は「真の会話」ではないように思う。まだ主従関係的にも対等とは言いづらい。真の会話をめざすためには、AIが「空気を読む」力を備えていくことが必要なのではないか。それがどう構築されていくのかを期待して見ているところがある。

まだまだAIにおいては未知数の部分が多いものの、企業と消費者との「会話」のかたちは大きな進化を遂げていることがわかる。特に2020年は「音声メディア元年」という声も聞かれ、ポッドキャストをはじめとした音声コンテンツが爆発的に浸透していくことも予想されている。新たな「いい会話」を読み解くカギとして、「音声による会話」は重要な要素となっていきそうだ。

「ブランド体験は見る・触れるだけでなく、音声会話など『聴く体験』にも拡張していっている」とモデレーターの野田絵美氏が締めくくり、約1時間にわたるパネルディスカッションが終了した。